昭和の時代から変わらぬ河原の鍋物文化

シリーズでお伝えしている愛媛の昭和100年。

愛媛の秋の風物詩と言えば、今も昔も変わらず河原で鍋を囲む「いもたき」である。

この伝統行事は世代を超えて愛され続け、地域の絆を深める役割を果たしてきた。

河原の石で即席のかまど!その上に羽釜を置いてまきの火で調理!!

「いもたき」発祥の地とされる大洲市。

肱川の河原を会場に、みんなで鍋を囲むのは今と変わらない光景だが、昭和47年の映像を見ると…当時のいもたきはなんと河原の石で即席のかまどを作り、その上に羽釜を置いて薪の火で調理していた。

薪で炊いたいもたきは、今とは違ったおいしさだったのかもしれない。

この日は満月も見え、河原では心ゆくまで秋の夜長を楽しんでいた。

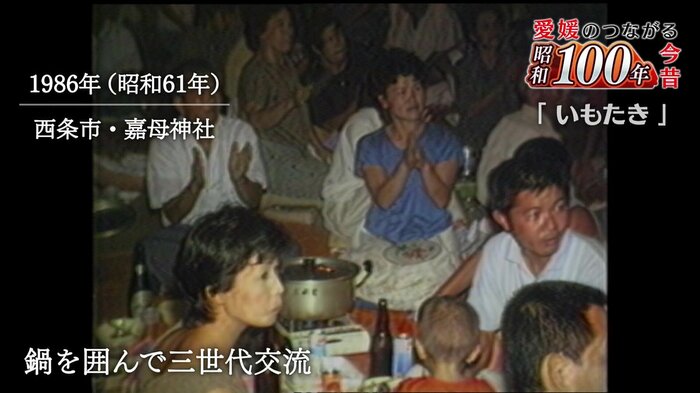

三世代で楽しむいもたき

大洲市と並んで愛媛でいもたきが盛んな西条市。

昭和61年には西条市禎瑞地区の嘉母神社で、子供からお年寄りまで世代を超えた人たちに交流を深めてもらおうと、いもたき会が開かれた。

地元の若者らが初めて企画したこのイベントには約200人が参加。

幅広い世代の参加者がひとつの鍋を囲み、話に花を咲かせていた。

特設ステージも大盛況

特設ステージでは高校生バンドによる演奏や、子供たちのカラオケ大会が行われ盛り上がったほか、「敬老の日」を前に地区のお年寄りら5人に花束が贈られた。

鍋と同じように温かい三世代交流になったようだ。

今も昔も、地域に親しまれる愛媛のいもたき。

愛媛に訪れて、秋の夜長に楽しんでみてはいかがだろうか。