テレビ宮崎の夕方ニュース「#Link」でお天気コーナーを担当している気象予報士・古山圭子さんが特技のイラストを使って天気の豆知識を解説するコーナー。今回は、「線状降水帯予測の実績」についてお伝えする。

9日の夜は県北部で落雷が多発した。この稲光は、100キロ弱離れた宮崎市からも見ることが出来たため、多くの人が撮影し、SNSで発信していた。光は見えるが音は聞こえないという現象を不思議と思った人も多かったのではないだろうか。

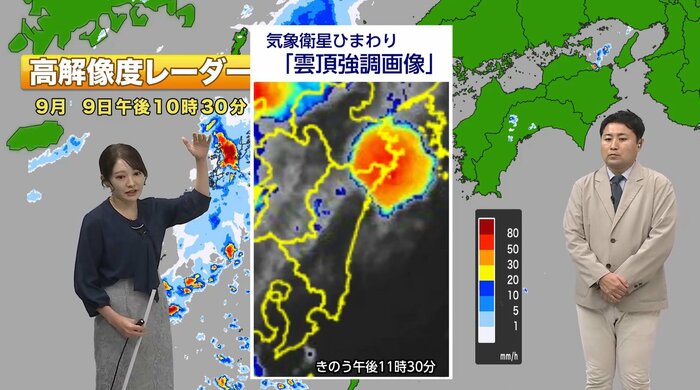

気象衛星ひまわりの「雲頂強調画像」というものを見てみると、延岡市付近が真っ赤になっているのかがわかる。これは色で「雲頂高度」を示している。いかに上空まで発達した雷雲だったかというのがわかると思う。原因は、秋雨前線に向かう暖かく湿った空気だったのだが、この前線が南下して、九州各地に大雨をもたらした。

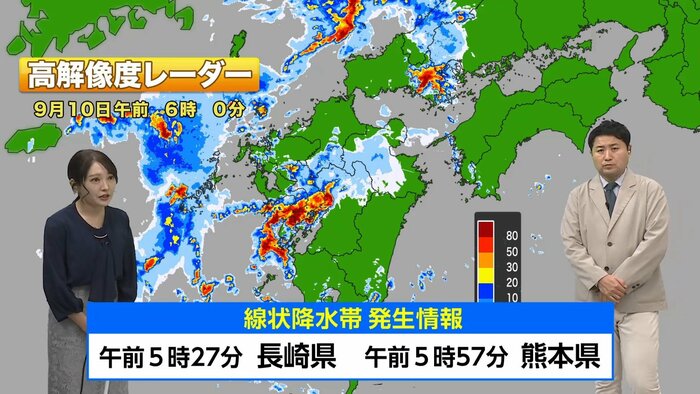

雨雲レーダーで確認すると、前線の南下とともに九州の西側でライン状の発達した雨雲、10日朝5時台には長崎県と熊本県で線状降水帯が発生した。ただこの線状降水帯に対して、今回、予測は発表されていなかった。まだまだ予測が難しいということになる。そこで線状降水帯予測の当たる確率を見ていく。

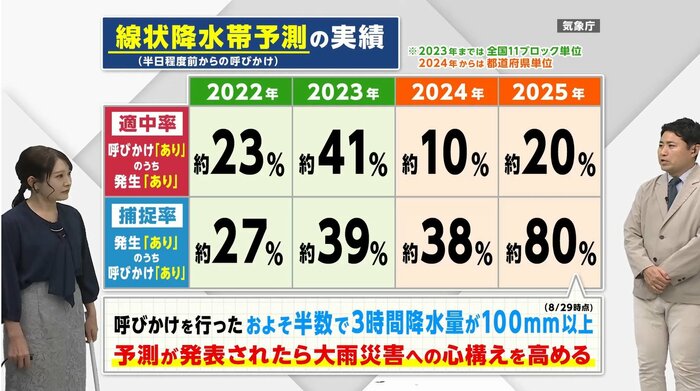

2022年の開始以来、「適中率」と「捕捉率」(数字が高ければ高いほど、予測精度が高いことを表している)は、去年にかけて50%を切っており、そこまで高いとは言えなさそうだ。

ただ、9月5日に発表された2025年の夏の結果を振り返って見ていくと、「捕捉率」はおよそ8割だった。そして「適中率」もおよそ2割となっているが、発生予測情報を出した約半数で3時間降水量が100ミリ以上の大雨を観測した。

つまりこの数字を合わせると、線状降水帯が発生していなかったとしても、約7割の確率で大雨となっていたということになる。予測が出たときには大雨に備えるという意識を持っておくことが重要だ。

(テレビ宮崎)