敵国イスラエルに学ぶハマス?

「これが最後の警告だ。二度とない」

トランプ米大統領が示したガザ地区の停戦案を、ハマスが拒否した。紛争が壊滅的な方向へ進むのではないかと心配されるが、実はそれこそがハマスの狙いだったのかもしれない。私が中東で取材していた頃のある経験からそう思った。

1970年代半ば、レバノンのベイルートに特派員として駐在していたときのことだ。私のアパートの斜め向かいに「パレスチナ研究所(Palestine Research Center)」と書かれた建物があった。

研究所といっても、入口にはカラシニコフ自動小銃を担いだPLO(パレスチナ解放機構)の民兵が警備に立っていた。

「ここはパレスチナのCIAみたいなものだよ」 地元の友人はそう冗談めかして言った。しかし後にイスラエルの高官から、思いがけない話を聞いた。

「彼らはイスラエルの歴史を研究しているのです。イスラエルが国を持たない状態から独立国家へと至った過程を学び、パレスチナがそこから何を取り入れられるかを探っているのです」

このエピソードを思い出したのは、いまガザで戦うハマスもまた、同じようにイスラエルの歴史から学んでいるのではないかと感じたからである。

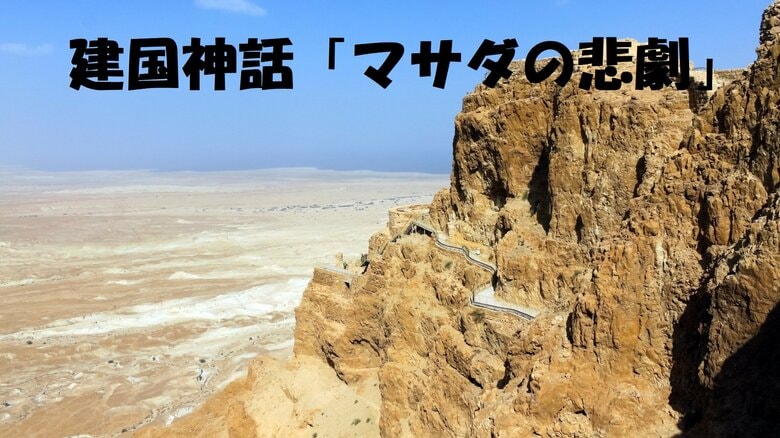

イスラエル建国神話「マサダの悲劇」

イスラエルには有名な物語がある。

紀元1世紀、ユダヤ人がローマ帝国に反乱を起こしたが、エルサレムは陥落した。生き残った千人余りは死海のほとりの岩山マサダに立てこもり、ローマ軍1万5000人に包囲された。3年後、ついに要塞は落ちたが、ユダヤ人たちは「奴隷になるくらいなら死を選ぶ」と女性や子供を含め全員が自決していた。

この悲劇の後、ユダヤ民族は世界に散らばったが、「マサダは二度と落とさない」という誓いを守り続けた。それが1948年のイスラエル建国につながったとされ、現在もイスラエル軍の新兵はマサダで入隊の宣誓を行っている。

「いま必要なのはパレスチナのマサダだ」

ハマスはそう考えたのではないか。

2023年10月7日、ハマスはイスラエルに大規模な奇襲攻撃を行い、1200人を殺害し、250人以上を人質にした。イスラエル社会は衝撃を受け、世界も騒然となった。

しかし戦力差は歴然だった。イスラエルは総動員で63万人、戦車2200両、最新鋭のF-35を含む空軍機600機を持つ。一方、ハマスの戦闘部門「カッサム旅団」は兵力1万5000~4万人、武器は射程5~15kmのロケットが中心とされる。

初戦の衝撃は大きかったが、冷静に見れば勝ち目のない戦いを挑んだ「集団的自爆テロ」に近かった。

イスラエルに学ぶ「崇高な犠牲」の力

それでも、ハマスが全く見通しなく動いたとは思えない。彼らが狙ったのは軍事的勝利ではなく「象徴的な勝利」だったのだろう。

第一に、パレスチナ内部の結束を高めること。閉塞した社会に「イスラエルは打ち破れる」という証拠を示せば、人々の士気は上がる。

第二に、アラブ諸国へのアピール。湾岸諸国がイスラエルとの関係改善を進める中、「パレスチナを忘れるな」と訴えた。

第三に、歴史に残る物語化である。イスラム文化には殉教者を讃える伝統がある。敗北であっても「崇高な犠牲」として未来に語り継がれる。ハマスはその力を十分に知っていた。

トランプ大統領の「最後の提案」を拒否したハマス幹部バッセム・ナイム氏は、「降伏宣言を迫るようなものだ」と語った。これは、マサダで自決を選んだユダヤ人の言葉と重なって響く。

この「崇高な犠牲」の力を最も理解しているのはイスラエル自身である。提案拒否の後、イスラエル空軍が仲介国カタールを空爆し、ハマス幹部を追撃したのも、彼らの徹底的壊滅を狙ったためだろう。

だが、その代償を背負うのはガザ市民である。水や電気は途絶え、病院は崩壊し、避難民があふれている。国外では「殉死の物語」に共感する声もあるが、ガザの人々の本音は「生き延びたい」に尽きる。この乖離はやがてハマスの正統性を揺るがしかねない。

マサダはイスラエルにとって建国神話となった。だが、ガザの悲劇が未来のパレスチナに希望の物語として語られるのか、それとも痛ましい犠牲として記憶されるのかは分からない。

ただ一つ確かなのは、この戦いは新しい局面に入りつつあるということだ。

(執筆:ジャーナリスト 木村太郎)