プレスリリース配信元:株式会社キュラーズ

少子高齢化が進む中、「終活」や「身辺整理」はもはや高齢者だけの問題ではなく、親世代・子世代の双方にとって身近なテーマとなりつつあります。特に2025年には、「団塊の世代」と呼ばれる昭和22年~昭和24年生まれの約800万人が75歳以上となり、国民の5人に1人が後期高齢者となる「2025年問題」が懸念されています。

こうした背景を受け、株式会社キュラーズ(本社:東京都品川区、代表取締役:スティーブ・スポーン)は、住宅の狭小化が進む東京都・愛知県・大阪府に在住する「団塊世代を含む70代」と「団塊ジュニア世代を含む50代」の男女を対象に、「終活・身辺整理」をテーマとした意識調査を実施しました。

また、同社では今回の調査結果を踏まえ、「思い出の品と一度距離を置き、その必要性を見つめ直したうえで、“断捨離をする”“誰かに譲る/次世代に継承する”という新たなライフスタイル」を提案するキャンペーン「継承TRUNK」を開始します。トランクルームの新たな利活用として、世代を越えた“モノとの向き合い方”を支援していきます。

【調査サマリー】

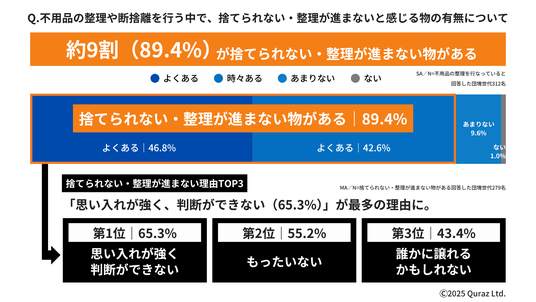

●「団塊世代を含む70代」の約9割(89.4%)が、不用品の整理・断捨離の過程で「捨てられな

い・整理が進まない」ものがあると回答。理由の上位には、“思い出”や“感情”が整理の障壁

に。

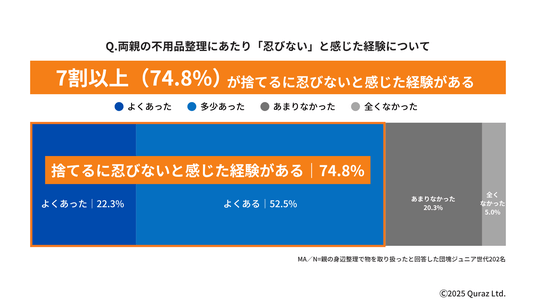

● 親のモノを整理する団塊ジュニア世代も「捨てることへの葛藤」と「物理的な大変さ」に直面

74.8%が「捨てるには忍びないと感じた物があった」と回答。

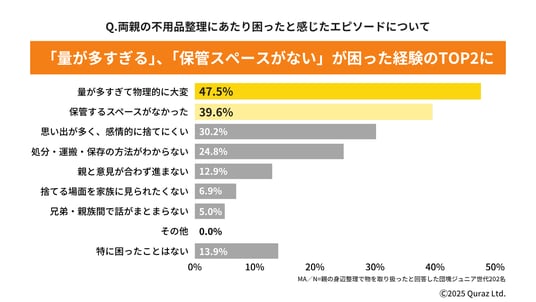

● 親の物品整理では「量の多さ」「保管スペース不足」が大きな負担に。

「量が多すぎて物理的に大変だった」(47.5%)、「保管するスペースがなかった」(39.

6%)など、物理的な負担に悩む人が多い実態も明らかに。

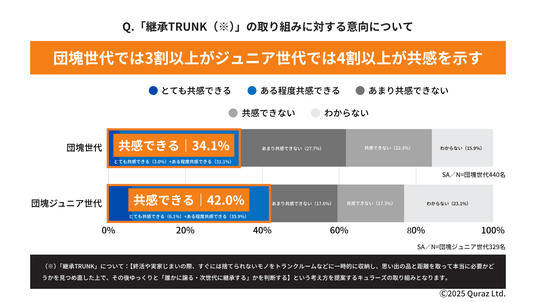

●思い出の品と「一時的に距離を置き、物の必要・不必要を見極める」スタイルに、「団塊世代

を含む70代」では34.1%、「団塊ジュニア世代を含む50代」では42.0%が共感できると回

答。

|団塊世代の終活事情:モノが捨てられない「感情の壁」

「終活・身辺整理」をテーマにした本調査では、1.「終活または身辺整理に取り組んでいる/意識している」と回答した団塊世代を含む70代の男女(440名)と、2.「現在、親の終活や身辺整理を手伝っている/または相談されている」と回答した団塊ジュニア世代を含む50代の男女(329名)の2世代に対して調査を実施しました。なお、調査エリアは、住宅の狭小化が進む東京・大阪・名古屋の3大都市圏で実施いたしました。

「団塊世代を含む70代」の男女に対し、不用品の整理・断捨離の過程で「捨てられない・整理が進まない」と感じる物品があるかを尋ねたところ、約9割(89.4%)が「ある」と回答しました。その理由としては、「思い入れが強く、判断ができない」(65.3%)が最多で、次いで「もったいない」(55.2%)、「誰かに譲れるかもしれない」(43.4%)が続きました。終活や身辺整理の中における不用品整理のハードルは、物そのものよりも“思い出”や“感情”に起因する「感情の壁」にあることがうかがえます。

|団塊ジュニア世代の“親の終活”サポート事情

次に、「団塊ジュニア世代を含む50代」の男女に対し、親の終活・身辺整理を行う過程で扱ったことのある物のジャンルを尋ねたところ、「着物・衣類類」(36.5%)が最多となり、次いで「アルバム・写真・手紙などの思い出品」(33.1%)が上位に挙がりました。

また、取り扱った物に対して「捨てるには忍びない」と感じたことがあるかを尋ねたところ、7割以上(74.8%)が「あった」と回答しました。さらに、親の物品整理を進める中で困った経験・エピソードを聞いたところ、「量が多すぎて物理的に大変だった」(47.5%)、「保管するスペースがなかった」(39.6%)が上位に挙がりました。

これらの結果から、親の終活・身辺整理のサポートにおいて、「物を捨てる忍びなさ」といった感情的な問題に加え、「処理にかかる労力」や「保管スペース不足」といった物理的な問題も、大きな障壁となっていることが推察されます。

|モノと想いをゆっくり見つめ直す「継承TRUNK」キャンペーン開始

キュラーズでは、終活や実家じまいに取り組む方々と、それを支える子世代に向けた新たなキャンペーン「継承TRUNK」を開始いたします。本キャンペーンは、「思い出の品と一度距離を置き、その必要性を見つめ直した上で、“断捨離をする”“誰かに譲る/次世代に継承する”」というスタイルを提案いたします。調査結果からも分かるように、終活や身辺整理においては、モノに宿る思い出や他者の想いが判断を難しくする場面も少なくありません。「継承TRUNK」では、そうしたモノを一時的にトランクルームで保管し、“本当に必要なモノかどうか”を冷静に見極める時間と空間を提供します。

キュラーズでは「終活」や「実家じまい」といったライフステージの節目において、トランクルームの新たな活用方法として「継承TRUNK」を通じて、感情的・物理的な整理の負担軽減を支援してまいります。

■「継承TRUNK」概要

・対 象:終活や実家じまいを目的にトランクルームをご利用希望の方(5名様)

・期 間:2025年9月8日(月)~12月28日(日)

・内 容:日割り+6か月分利用料+セキュリティカード代金(2,970円)無料

・サイズ:ロッカーサイズ~2畳までのお好きなサイズ

・店 舗:千歳烏山店、渋谷幡ヶ谷店、駒場東大店

・エントリー方法:下記申請フォームまたはお電話(03-5572-6316)よりエントリーください

https://forms.gle/RsJWdqbZPyaC4Ji16

・備 考:メディア取材にご協力頂ける方が対象となります。

申請いただいた内容は当社所定の基準に基づき審査致します。

審査結果に関するお問合せにはお答えできません。

本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があります。

キャンペーン適用の方には、末尾に記載のPR事務局よりご連絡させていただきます。

本調査の中で、両世代に対し「継承TRUNK」の取り組みへの意向を問うと、「団塊世代を含む70代」では3割以上(34.1%)が、「団塊ジュニア世代を含む50代」では4割以上(42.0%)が「共感できる」と回答しました。

終活アドバイザー 藤岡聖子さんコメント

親の終活や身辺整理で一番つらいのは、実は“モノ”そのものではなく、そこに宿る思い出や感情です。写真や手紙、使い込まれた日用品…手放すことは過去との別れのようで胸が痛むもの。一方で、保管場所の限界や処理の負担も現実問題として重くのしかかります。そんな時は、一旦“距離を置く”選択があれば、遺品整理も進みます。いつまでも整理ができず放置状態で、近隣に迷惑がかかるということも減るでしょうし、実家の売却・賃貸の返還もスムーズになります。トランクルームで保管することで心に余白が生まれ、本当に必要なものも見えてくるでしょう。キュラーズは屋内型で温湿度管理が徹底されており、管理が難しい絵画や着物なども安心して保管することが出来ます。またスタッフも常駐しているのでご相談もしやすいです。時間をかけて向き合い、「手放す」「譲る」「継承する」を選び取る。それは、モノの整理を超えて、心と暮らしを未来へつなぐ大切な一歩となるでしょう。

【調査概要】

※本調査結果をご利用の場合は、「キュラーズ調べ」のクレジット表記をお願いいたします。

・調査対象:

1.「終活または身辺整理に取り組んでいる/意識している」と回答した70代の男女(440名)

2.「現在、親の終活や身辺整理を手伝っている/または相談されている」と回答した50代の男女(329名)

・調査エリア:東京・大阪・名古屋の3大都市圏

・調査期間 :2025年7月14日(月)~7月16日(水)

・調査方法 :インターネット調査

■キュラーズについて

キュラーズは、全国70店舗、41,000室を展開する日本最大級のトランクルームです。質の高いトランクルームサービスやお客様本位の取り組みが認められ、様々な調査においてキュラーズが提供するサービスを評価いただき、2001年の創業以来のべ18万人以上のお客様にご利用頂いております。高まる収納ニーズを背景に、都心部を中心とした高品質トランクルームの出店を強化しています。

キュラーズHP:https://www.quraz.com/

・株式会社キュラーズ 代表取締役 スティーブ・スポーン

2009年に来日し、屋内型トランクルーム最大手である株式会社キュラーズの代表取締役に就任。 急成長を遂げたトランクルーム市場において、先進的な運営手法で注目を集め、新聞・テレビ等の各種メディアに多数出演。また、米国セルフストレージ団体主催のExpoにて講演を行うなど世界的なトランクルームサービスの普及・促進へ向け精力的に活動を行っている

■会社概要

名称 :株式会社キュラーズ

本社所在地 :〒141-0032 東京都品川区大崎3-5-2

連絡先 :Tel: 03-4563-1500

代表取締役 :スティーブ・スポーン

従業員数 :203名(2025年1月現在)

創業 :2001年 8月2日

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

団塊世代を含む70代の約9割が「捨てられないモノ」に悩み。 2025年問題に直面する“親子の終活”に新たな解決策 モノと想いを受け継ぐ「継承TRUNK」9/8スタート!

データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。