広がる地域防災の取り組み ~防災道の駅と災害弱者支援~

富山県内では過去の災害を教訓に、各自治体や地域で様々な防災対策が進んでいる。本記事では、広域的な防災拠点となる「防災道の駅」の整備と、災害弱者を支援するための「個別避難計画」の取り組みを紹介する。

県内初の「防災道の駅」が高岡市に誕生

国道8号沿いにある道の駅・万葉の里高岡。多い月で2万人以上が訪れる人気スポットだが、今年5月、富山県内で初めて国から「防災道の駅」に選定された。

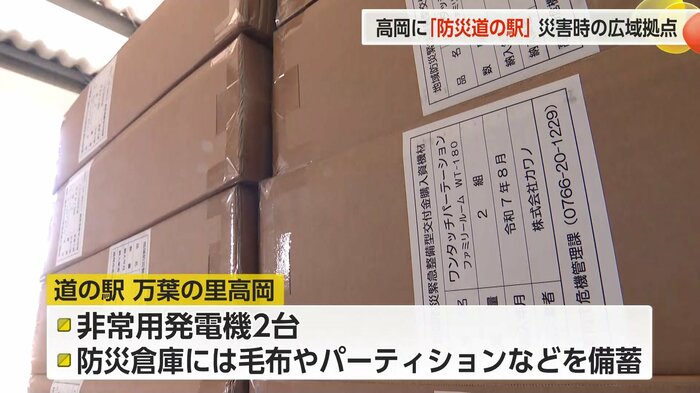

「これは発電機。万が一停電したとき、道の駅の電気を維持。街路灯、トイレなどの電気がつく」と高岡市危機管理課の室谷智課長は説明する。

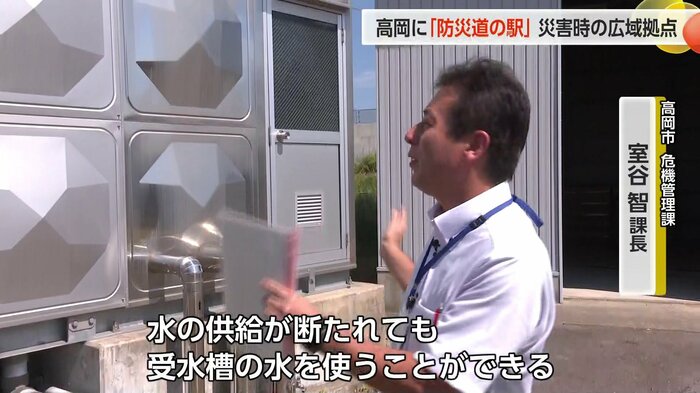

敷地内には非常用発電機を2台備え、倉庫には毛布やパーティションなどが備蓄されている。さらに水の供給が断たれても対応できるよう、「受水槽の水を使うことができる。トイレを流す水や館内で使うような水を供給する」体制が整っており、タンクには約440人が3日間生活できる量の水が貯水されている。

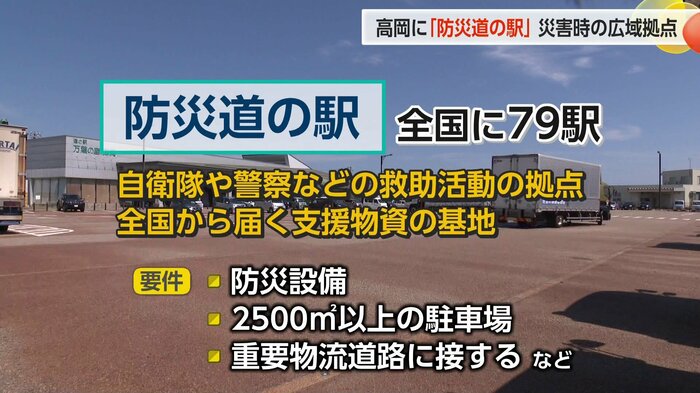

「防災道の駅」とは、大規模な災害時に広域的な防災拠点となる道の駅で、自衛隊や警察などの救助活動や支援物資の基地として期待されている。防災設備のほか、十分な駐車場や重要な物流道路に接していることなどが選定要件で、全国で79カ所が選ばれている。

2024年の能登半島地震では、石川県の「道の駅・のと里山空港」が一時的な避難所となり、避難者に水や毛布などの備蓄品が配られたほか、全国から届く物資の集配拠点にもなった。

高岡市は県内だけでなく、他県の災害支援にも役立つよう防災機能の強化に取り組む方針だ。室谷課長は「交通の要所にこれだけ広い場所があるのは有利に働く。せっかくの資産である道の駅を活用して、より防災を強化していくのが重要」と話す。

災害弱者を守る「個別避難計画」の取り組み

こうしたハード面の整備が進む一方、災害時、避難に時間を要する「災害弱者」の命をどう守るかが大きな課題となっている。能登半島地震でもこの問題が浮き彫りになった。

石川県境に近い氷見市の明和地区では、約300世帯が暮らしているが、年々、一人暮らしの高齢者など自力での避難が難しい「災害弱者」が増えている。指定避難所は高台にあるため、「高齢者や体に障害がある人は上がってくるのがきつい」と地区の社会福祉協議会で事務局長を務める坂本研資さんは指摘する。

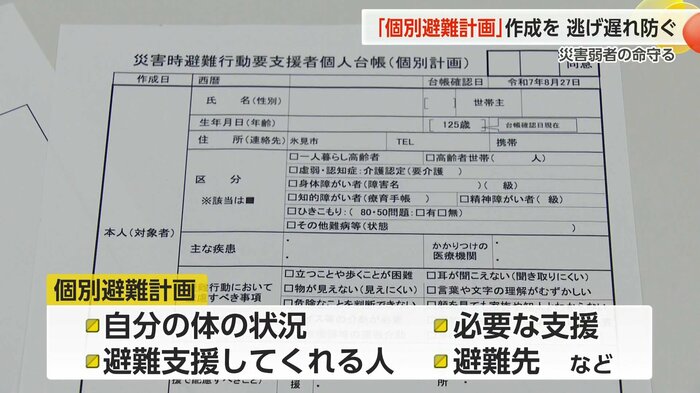

坂本さんは能登半島地震の教訓を踏まえ、「個別避難計画」の作成に取り組んだ。「身体的な状況ということで、車いすが必要かとか耳に障害があるかどうか」といった情報を整理している。

個別避難計画とは、避難に介助が必要な人が作成する書類で、自分の体の状況や必要な支援、そして近所の誰の支援でどこへ避難するのかを事前にまとめておくものだ。明和地区ではすでに84人が計画を作成し、地区の役員などが情報を共有している。

「高齢化すればするほど地域全体で助け合う防災活動が必要になってくる。自主防災は本当に重要」と坂本さんは強調する。

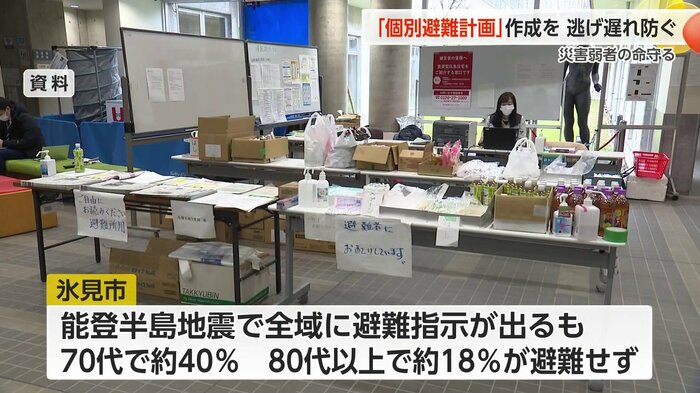

2024年の地震では氷見市全域に避難指示が出たが、市のアンケートによると70代では約40%、80代以上では約18%の市民が避難しなかったという結果が出ている。このため氷見市は個別避難計画のすべての地区での策定を目指している。

「高齢者1人の家だと『助けていいのかも分からない』という話もあった。しっかり整理しておけば、迷いなくスムーズに協力体制のもと避難させることができる」と氷見市の赤倉哲郎防災・危機管理監は説明する。

個別避難計画の策定について国は各市町村の「努力義務」としているが、県内の策定率は24%にとどまっている。

災害はいつ発生するか予測できない。お住まいの地域にはどのようなリスクがあり、災害時どこにどう避難するのか、今一度、家族、そして地域で話し合うことが重要だ。