秋篠宮家の長男・悠仁さまの「成年式」が6日に行われます。40年ぶりに行われる儀式では、「ハレの日」の儀式には、どのような伝統があるのでしょうか。「こども」から「大人」の仲間入りを果たしたことが姿や音でも感じられます。古式ゆかしい

成年式とは 「元服」儀礼

皇位継承順位第2位の悠仁さま。2024年に18歳で成年となりましたが、大学受験を控えていたため、1年延期に。大学夏休み中で学業に支障が無いことから、19歳の誕生日を迎える6日に「成年式」が行われます。

皇室では古くから、成年になったことを示すために冠を加え服装を変える「元服」の儀式が行われてきました。平安時代には今のような形が整い、慣例としてそうした儀式がほぼ踏襲されています。

宮内庁の西村泰彦長官は「男性皇族の成長に伴う通過儀礼の一つとして、皇室の伝統ある重要な儀式」と説明しました。

天皇皇后両陛下の長女・愛子さまや秋篠宮家の次女・佳子さまの成年の際には、記者会見や勲章の授与のみで「成年式」は行われていません。

男性皇族に限定された「通過儀礼」としての「重要な儀式」には、どのような伝統があるのでしょうか。

陛下の車両で皇居へ

「成年式」には様々な儀式や行事があります。

まず、6日の朝、お住まいの秋篠宮邸で陛下のお使いから成年用の「冠」を受け取られる「冠を賜うの儀」が行われます。悠仁さまはモーニング姿でお使いにお礼を述べ、陛下から差し遣わされた天皇専用の車両「ロイヤル」に乗り、「冠」と共に皇居・宮殿に向かわれます。

「パチン、パチン」が意味するもの

続いて、皇居・宮殿で、成年式の中心的な儀式「加冠の儀」が行われます。

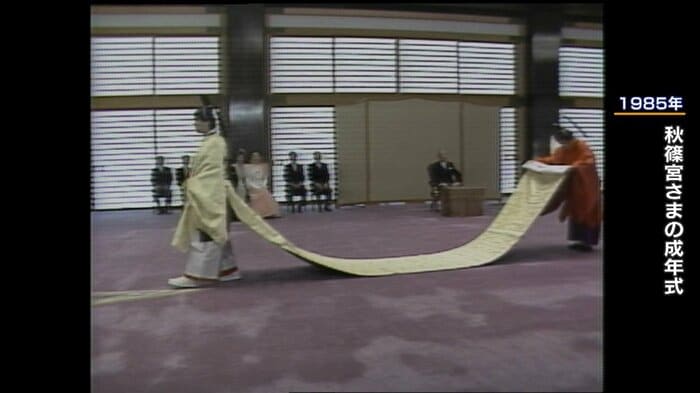

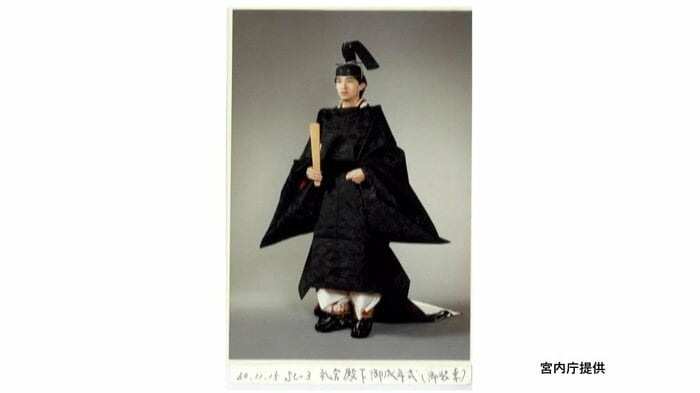

悠仁さまの装束は浅黄色の「闕腋袍(けってきのほう)」という未成年用のもの。こどもの装束は動きやすく体に熱がこもらないよう脇(腋)が縫われておらず、向かい合う鶴と瑞雲の「雲鶴文」文様が織られています。

頭には、空頂黒幘(くうちょうこくさく)という未成年用の黒い額当てを付けられています。

菊のご紋が刺繍された山型の薄い絹が3枚縫い合わされたものです。40年前に父・秋篠宮さまが身につけられたものを今回、再利用します。頭上が空いているのは、成年にあたり髷を結い冠をかぶっていたことの名残といえます。

懐中する「横目扇」は、悠仁さまが一般の七五三にあたる「着袴の儀」で実際に使われたものです。飾り糸や造花がついていて、幼い時期は身分の制約を受けず、華やかな扇を持つのだそうです。

天皇皇后両陛下や秋篠宮ご夫妻、皇族方が参列されるなか、悠仁さまの頭上の空頂黒幘を外し、成人用の冠を頭上に載せ、固定するため白い和紙のひも(掛緒)を顎の下で結び、余った部分を和ばさみで切り落とします。

静寂に包まれた春秋の間に、はさみの「パチン、パチン」という高い金属音が響き渡ります。この音が「元服」の瞬間を象徴し、儀式のハイライトとされます。

成年用の冠をかぶった後、悠仁さまは両陛下に挨拶をされます。未成年用の装束「闕腋袍」の裾はおよそ6メートルあり、側近幹部が弧を描くように長い裾を持って後ろに従い、静かな間内に「衣擦れ」のかすかな音が聞こえます。

陛下は成年式の際、昭和天皇と香淳皇后の前に進み出て「本日の成年式にあたり冠を賜り、まことにありがとうございました。天皇皇后両陛下には加冠の儀にご臨席をいただき心からお礼を申し上げます」とお礼を述べられていました。

引き続き、ご両親の秋篠宮ご夫妻にも挨拶をされます。陛下は上皇ご夫妻に「成年式を挙げていただき、まことにありがとうございました。これからは成年皇族としての身位を自覚し、その責務を果たすよう努力して参りたいと存じます」と決意を述べられました。

儀式終了時は、装束は未成年、頭上は成年という、大人と子どもがミックスされたお姿とも言えます。

成年の姿で伝統の儀装馬車に

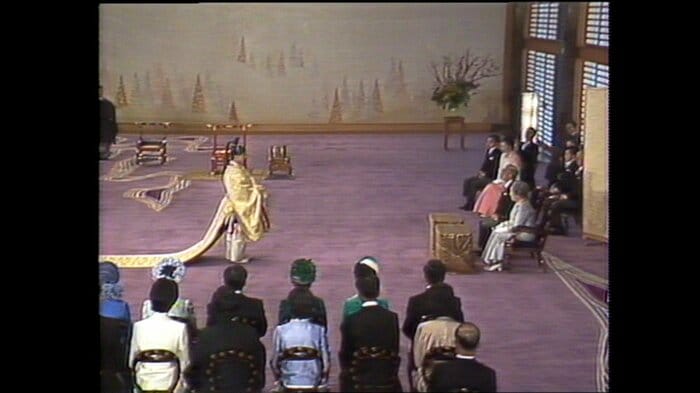

この後、脇が縫われた成年用の黒い「縫腋袍」に着替え、靴も動きやすい未成年用の編み靴から成年の正式な履き物に履き替えられます。

冠には、黒い「垂纓」がカーブを描き後ろに垂れています。天皇の冠の纓は垂直に立つ様式で、お立場に従い徐々に下向きにカーブが強くなるそうです。

懐中の扇も、成年の「檜扇」という木目のシンプルなものに変わります。これは秋篠宮さまのものを再利用するそうです。

全身を成年用の装束で整えた悠仁さまは、宮殿の前で皇室伝統の儀装馬車に乗り、宮中三殿へと皇居内を移動されます。この馬車は110年以上前に製造されたもので、40年前の秋篠宮さまと全く同じ馬車を使用します。

皇室の祖先や歴代の天皇などをまつる宮中三殿の回廊を装束姿でゆっくりと進み、節目の参拝をされます。

成年の決意「心身を鍛え勉学にいそしみ」

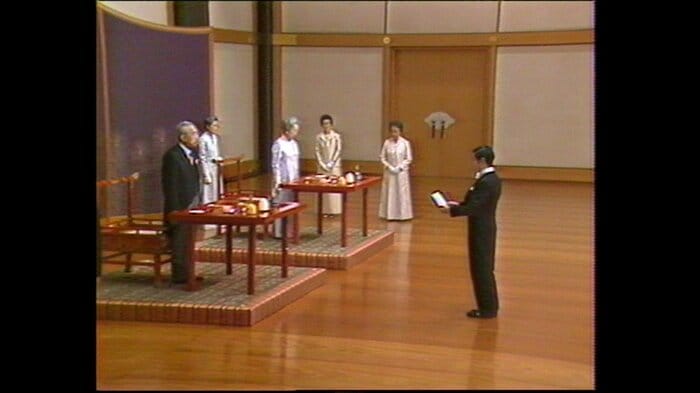

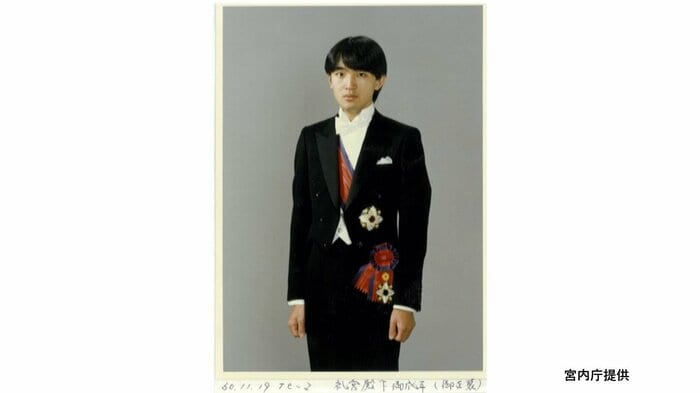

午後には燕尾服に着替え、宮殿で両陛下に成年としての挨拶をする「朝見の儀」が行われます。

陛下は45年前、昭和天皇に対し「本日の成年式にあたり冠を賜り、天皇皇后両陛下のご臨席のもとに成年式を終えましたことを誠に有り難く存じます。20年間に賜りましたご恩に対し、心からお礼を申し上げます。徳仁、成年を機とし親王としての責務の重大さを思い、ますます心身を鍛え勉学にいそしみ、ご恩にお報い申し上げたく存じます。ここに覚悟を述べ、謹んでお礼を申し上げます」と成年としての決意を表明されました。

自身の名前を「徳仁」と口にされる機会はとても珍しい印象です。

これに対し、祖父・昭和天皇は「成年式をあげ慶賀に堪えません。ますます身を鍛え心を磨き、皇族の本分を尽くすことを希望します」と祝福のことばを送りました。

夕食会や伊勢神宮参拝も

この後、陛下から勲章を直接受け取る「勲章親授」、勲章を着用して両陛下にお礼の挨拶をする「御礼言上」、宮内庁幹部から挨拶を受ける「祝賀」、祖父母の上皇ご夫妻への挨拶、帝国ホテルで行われる両陛下や上皇ご夫妻、皇族方などを招いた私的な夕食会「御内宴」、と夜まで行事が続きます。

また、成年式に伴い、8日には伊勢神宮(三重)と神武天皇陵(奈良)、9日には昭和天皇の眠る武蔵野陵(東京)を参拝。

10日には石破総理など三権の長や、悠仁さまが附属の幼稚園から中学まで通われたお茶の水女子大学の元学長や、筑波大学の学長などを招き、公的な昼食会「午餐」が明治記念館で催されます。

「ちょっと怖かった」門出の音

「懸緒断つ音高らかに響きたり二十歳の門出我が前にあり」

成年式を終えた陛下(当時浩宮さま)の和歌です。

陛下は当時、友人に「はさみが首元にありちょっと怖かった」と話されていたそうですが、「パチン、パチン」という高らかな音と共に、成年皇族としての一歩を歩み出されたことが伝わってきます。

また、当時の報道には、陛下が弟の秋篠宮さまや妹の黒田清子さんからも目覚まし時計を借り、5個のアラームを枕元に置かれていたという記事もありました。厳かで古式ゆかしい伝統儀式への緊張感を示すエピソードです。

長年支える幹部を配役 はさみの手前に懐紙を

今回、40年ぶりの儀式で経験者がほとんどいないことから、当時の資料を参考に準備が進められてきました。

悠仁さまの装束の裾を持つのは、2歳の頃から秋篠宮家に様々な形で仕えてきた小山永樹・宮務官長。掛緒を切るはさみを持つのは、10歳の頃から仕えてきた前皇嗣職大夫の加地隆治・御用掛。悠仁さまの成長を長年支えてきた幹部が、儀式の大事な役目を担います。

首元ではさみを使うことから、双方の緊張を考慮し、今回は初めて首元とはさみの間に白い懐紙を挟むことにしたそうです。時代と共に、少しずつ工夫や変化を重ねながら、伝統的な皇室の儀式が受け継がれていることが感じられます。

「緊張してしまう」悠仁さま 納得いくまで質問も

二十歳で成年を迎えられた陛下や秋篠宮さまより一年早く、19歳で儀式に臨まれる大学1年生の悠仁さま。3月の記者会見では「様々な場面で緊張してしまうところがある」と述べられていましたので、今回の儀式に向けての緊張も計り知れません。

ある側近によりますと、専門家などからの説明にも納得のいくまで質問し、所作をひとつひとつ確認しながら熱心に練習を重ねられているそうです。

記者会見の前に何度も練習をされていたように、今回も職員のリハーサルを見学したり、自ら宮殿で練習したり、また経験者である父・秋篠宮さまに相談するなど、本番に向けて準備を進められています。

平安絵巻さながらの格式高い儀式。

悠仁さまはどのように成年皇族としてのお姿を披露し、どんな言葉で決意を表されるのか。はさみの音は高らかに響き渡るのか。令和の「成年式」に根付く皇室の伝統と工夫、そして「こども」から「大人」に変わる瞬間に注目してみたいと思います。

【執筆:フジテレビ宮内庁担当 宮﨑千歳】