「家電が時代を変えた」三種の神器から現代へ

今年は昭和元年から数えてちょうど100年目を迎える。

戦後の高度経済成長期に「三種の神器」と呼ばれた白黒テレビ、電気冷蔵庫、電気洗濯機は、豊かさの象徴として日本人の生活を彩った。

今回は愛媛県内に残る昭和の家電製品と、それにまつわる物語を通して、家電の進化と私たちの暮らしの変化を振り返る。

家電の普及はいつごろから?

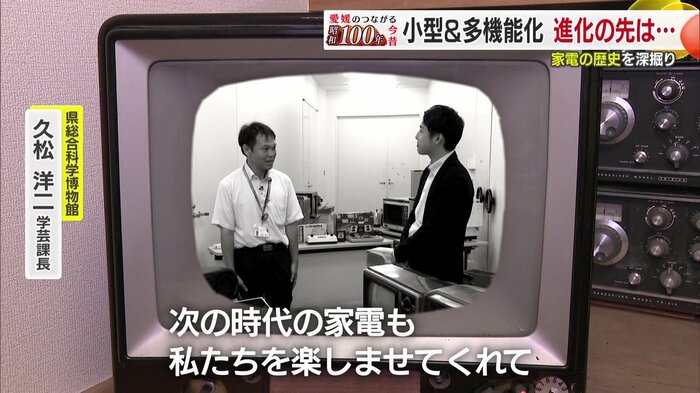

家電について詳しく知ろうと、新居浜市の県総合科学博物館を訪ねた。解説してくれるのは学芸課長の久松洋二さん。

久松さんは物理学や科学技術などの専門家で、家電製品の歴史も研究している。今回、普段は立ち入ることができない収蔵庫を案内してもらった。

博物館では科学技術を後世に伝えるため、さまざまな家電を研究・保存している。

内木キャスター:

「家電はいつごろから普及?」

久松学芸課長:

「家電は大正期からあったがまだ種類も量も少なかった。戦後になって産業が復興するにしたがって家電製品の量も質も飛躍的に増加していきました」

愛媛に深い所縁がある家電とは?

戦後の復興とともに普及していった家電を紹介してもらおう。

重厚感のある木製ラジオに、布団の中を温めるコタツの原型「電気あんか」、そしてこの時代に日本で開発されたのが、今もおなじみの「あの家電」。

実は愛媛に深ーい所縁がある。

久松学芸課長:

「こちらの製品になります。今ではボタン1つでごはんが炊きあがる炊飯器が当たり前ですが、初めてそれを実現させた炊飯器です」

国産初の「自動電気釜」

1955年に発売された国産初の「自動電気釜」。

この製品を生み出したのが、何と新居浜市出身の技術者三並義忠だ。

一定の温度に達すると自動で電源が切れる部品など、当時としては革新的な技術が用いられ、スイッチ1つでごはんが炊きあがる今の炊飯器の「当たり前」を作り出した。

久松学芸課長:

「(当時)炊飯は女性が主に行っていたんですが、炊飯にかかる時間を大幅に削減した。それがきっかけで女性の社会進出の助けになったと評価されている製品」

家電を取り巻く環境にも変化が…

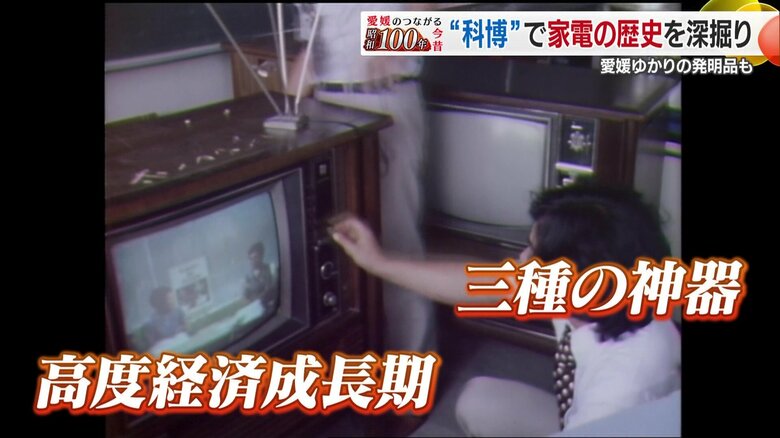

1950年代、日本は高度経済成長期に入り、家電を取り巻く環境にも大きな変化があった。

そのひとつが「テレビ」。

久松学芸課長:

「こちらのテレビは、日本のテレビ放送が始まった直後の、1950年代後半のテレビなんですが、これはご自宅にあるというよりは街頭テレビとか『みんなで見る』もの。その後1960年代から1970年代にかけてテレビの普及率が上がって、『自宅の中心』にテレビが入ってくる」

やがて『一家に一台』の時代がやってくると、デザインや機能もアップデート。部屋になじむ家具調や、ダイヤル式のチャンネルが主流となった。

また技術革新も進み、持ち運べる小型のテレビやよりリアルなカラーテレビが登場。各家庭にテレビが爆発的に普及した。

筋金入りの電子機器愛好家 河野一さん

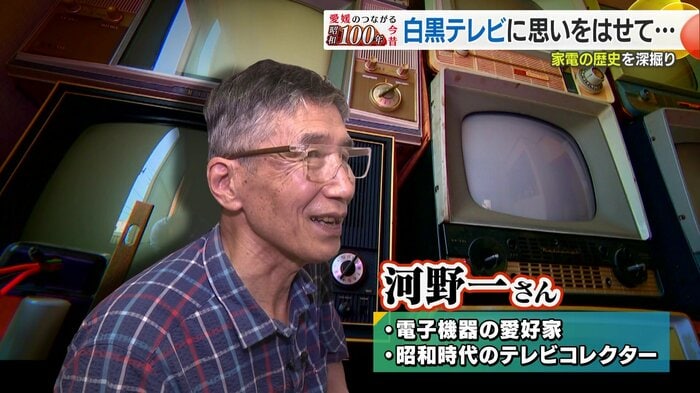

そんな「昭和時代のテレビ」をこよなく愛する人が、西条市にいる。

内木キャスター:

「ここにたくさん並んだテレビ。こちらはどうされたんですか」

河野一さん:

「これはコレクションなんですよ」

紙加工品の販売店を営む河野一さん。小学生のころからラジオや無線機に興味を持ち、自分で製作してきた筋金入りの電子機器愛好家で、昭和時代のテレビのコレクターでもある。

楽しみは壊れた無線機やテレビを修理すること

河野一さん:

「これはね無線機を修理している」

楽しみは壊れた無線機やテレビを修理すること。

河野一さん:

「家内曰く『ご飯呼んでもあんた来やへん』って。ご飯食べるよりかこっちの方が面白いよね」

そんな河野さんをひきつけているのが…。

河野一さん:

「これが真空管、ガラスでできて真空になっているから真空管」

古いテレビの心臓部などに使われている「真空管」が醸し出す味わい深さ。

「この10秒間がとてつもなく楽しい」

河野一さん:

「これがニューです、替えました。スイッチオンするでしょ。すぐに音とか絵が出ないで、10秒以上たって『しゅわりー』と出てくるんですよ。これは魅力ですよね。この10秒間がとてつもなく楽しい」

現代のデジタルテレビにはない、アナログ感に今も心ときめかせている。

アーケードゲームの代表、インベーダーゲーム

80年代テレビが『一部屋に一台』の時代に入ると、いわゆる『娯楽』家電が普及し始める。

当時、若者たちの間で一大ブームとなった、アーケードゲーム。ただ、小さな子供は自由にゲームセンターに行くことはできず、そんな時に登場した家庭用ゲーム機はまさに夢のような家電だった。

そんなゲームブームの先駆け、“アーケードゲームの代表”が、迫り来る宇宙人を撃ち落とす「インベーダーゲーム」。

昭和53年に登場すると、たちまち熱狂的な人気を博し、ゲームセンターだけでなく、喫茶店などにも設置され社会現象となった。

インベーダーゲームの画面は点灯せず…その理由は?

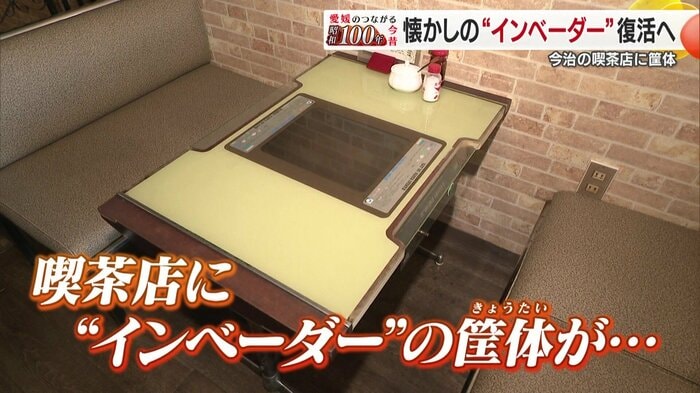

今治市の喫茶店ピラカンサに今もテーブル型の『筐体』が残っている。でも画面は点灯していない。なぜかというと?

ピラカンサ・河野栄子さん:

「ハサミだったんかね。何かで忘れたけど、私が切ったんです」

なんと今から約40年前、オーナーの河野さん自ら、電源コードを切ってしまったという。

河野栄子さん:

「うるさいんでこのゲームが、キュンキュン射撃したような音」

ゲームの音に我慢できなかったという河野さん。以来、このゲーム機はテーブルとして使われてきた。

河野栄子さん:

「直して、できれば珍しいから、遊ぶお客もいるのでは?」

ということで、40年ぶりにインベーダーゲームを復活させてみることに!

助っ人はあのテレビコレクター

助っ人として来てくれたのは、昭和時代のテレビコレクター河野さん。

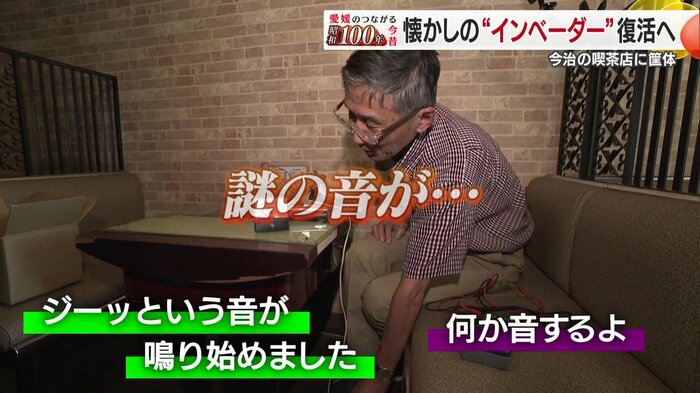

早速修理をスタート!まずは切断された電源コードに、正常に電気が流れるかを調べる。コードと専用の機械をつなぎ、電圧をコンセントと同じ100ボルトまで、ゆっくりと上げていく。

ジー(※謎の音)

ゲーム機から発生する異音。安全を確認しながら、 電圧を上げていく。

河野一さん:

「今55ボルト」

内木キャスター:

「なんか宇宙との交信みたいな音が聞こえてますけど」

河野一さん:

「これで100ボルトきました」

電子音が一定のリズムで流れ始めた

異音が気になるところだが、電気は正常に流れているよう。100円硬貨を入れ、プレイできるのかチェックする。

そのとき!

内木キャスター:

「電気ついた!ボタンが光りました!」

ボタンの点灯とともに、電子音が一定のリズムで流れ始めた。40年ぶりの復活なるか?

河野一さん:

「画面は出ませんね」

インベーダーは姿を現さなかった

電子音は鳴るものの画面は点灯せず暗いまま。

結局、インベーダーは私たちの前に姿を現さなかった。

内木キャスター:

「完全復活とはいきませんでしたけど、でもかすかに当時の面影を見ることはできたのでは」

河野一さん:

「内部では動いていると思う」

河野栄子さん:

「残念ですね」

令和の時代に目を覚ましかけた昭和のレトロゲームは、再び長い眠りについた…。

進化を続ける家電

県総合科学博物館でひも解く家電の移り変わり。1980年代以降は音楽や映像など、個人の趣味を応援する家電が続々と誕生した。

内木キャスター:

「私も分かる製品も増えてきました。例えばこちらMD、マイベストを作って楽しんだ」

久松洋二学芸課長:

「音楽を楽しむ家電は小型になっていって、機能がどんどん進化」

2000年代以降は携帯電話も大きく進化。通話だけでなくメールやカメラなど、多機能化が進み、個性あふれるデザインも特長のひとつ。

さらにこの時期本格的に普及したのがスマートフォン。電話や映像、音楽などそれぞれの分野で進化を遂げてきた家電製品の機能を小さな端末に集約。

かつての「夢のアイテム」を誰もが手にできる時代になった。

時代とともにより便利に快適に

内木キャスター:

「ほんの10年15年前は、まさかこの1台に集約できるとは思いもしなかった」

家電が誕生して約100年。時代とともにより便利に快適に、私たちの暮らしを彩ってきた。

内木キャスター:

「これから先、未来はどんな風に変わっていく?」

久松学芸課長:

「1つ確実に言えるのは、次の(時代の)家電も私たちを楽しませてくれて、ワクワク感を与えてくれる製品が、またこれからもどんどん出てくるんじゃないかなと思っております」

時代や人々の要望を映し出す「家電」。技術の進歩とともに、これからも私たちの生活を支え続ける。