プレスリリース配信元:株式会社ファーストアセント

ファーストアセントと慶應義塾大学医学部小児科学教室によるプロジェクトで検証

株式会社ファーストアセント(所在地:東京都中央区、代表取締役:服部伴之、以下「ファーストアセント」)および慶應義塾大学医学部小児科学教室の古市宗弘専任講師らの研究グループは、スマートフォンの育児記録アプリ「パパっと育児@赤ちゃん手帳」に記録された2014年4月~2023年11月の2,563人・5,690回分のワクチン接種データを解析し、ワクチン接種後の発熱の発生状況を検証しました。肺炎球菌ワクチン(注1)と四種混合ワクチン(注2)を同時に接種した場合、38℃以上の発熱は約17%で特に高く、接種当日または翌日に集中していました。また、発熱頻度は生後3~4か月の乳児、夏に接種した場合、および男児で高い傾向も確認されました。

本研究は、慶應デジタル小児医学プロジェクト(注3)の取り組みとして実施されました。乳幼児へのワクチン接種は、多くのワクチンを同時に接種することがほとんどですが、同時接種後の乳幼児の体調変化の実情のデータは限られています。ワクチン接種後の発熱は、ワクチンに対して免疫システムが活性化され、抗体を作る過程で起こる正常な生理的反応です。この研究結果は、ワクチン接種における同時接種や通常のワクチンスケジュールを妨げるものではありません。ワクチン接種を適切に進めることは、さまざまな疾患を予防するために極めて重要です。ワクチン接種後に起こることの特徴を正しく理解した上でワクチン接種を行い、適切なケアや注意を払っていくことが重要です。

本研究成果は、2025年7月29日に、国際学術雑誌Vaccineオンライン版に掲載されました。

1.研究の背景と概要

乳幼児が接種すべきワクチンはたくさんあるため、ワクチン接種後の発熱などの体調変化は多くの保護者が心配することであり、時にその不安から必要なワクチンを接種しないことを選択する人もいます。ワクチン接種後に起こることの特徴を正しく理解することは、不安を軽減し、適切に対応するのに役立ちます。

現在手に入るワクチン接種後の副反応のデータの多くは、単独のワクチン接種による特別な条件下でのものです。しかし、現在のワクチン接種スケジュールでは多くのワクチンを同時に接種することがほとんどです。本研究では、リアルワールドでの状況を確認するために、育児記録アプリ「パパっと育児@赤ちゃん手帳」に入力されたデータを利用しました。

このスマートフォンアプリは、養育者が日々の育児の様子を記録するアプリで、睡眠、哺乳、排泄、体温、ワクチン接種などを細かく入力することが可能です。慶應義塾大学小児科では慶應デジタル小児医学プロジェクト(KDiP: Keio Digital Pediatrics Project)と称して、このアプリに入力されたビッグデータを利用し、現代日本の子どもたちの様々な実情を把握し、根拠に基づいた育児支援や小児医療の質の向上を目指すためのプロジェクトに取り組んでいます。この研究では2014年4月から2023年11月に入力された2563人、5690回分のワクチン接種記録から、どんな時にワクチン接種後の発熱が起こりやすいかを詳細に分析しました。なお、熱のある時だけ体温を入力する状況が考えられるため、ワクチン接種前4日間に毎日体温を記録している人に限って解析を行いました。

2.研究の成果と意義・今後の展開

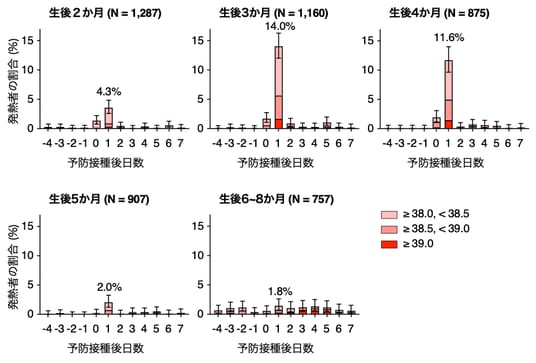

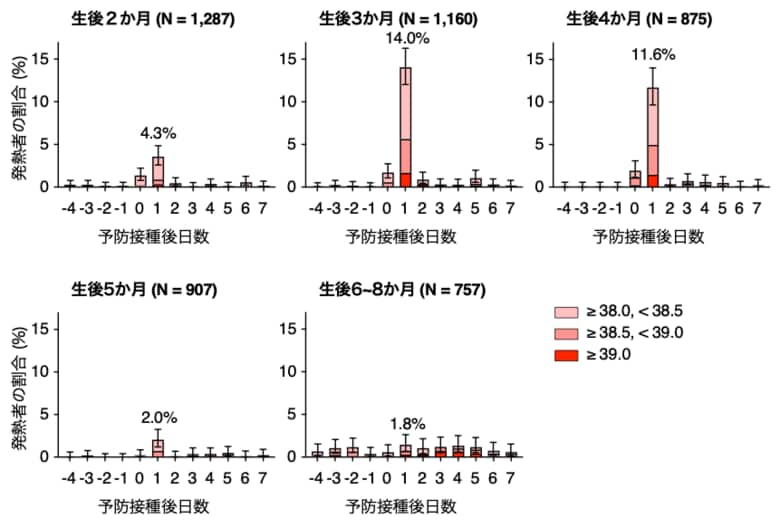

月齢ごとにワクチン接種前後の体温を調べたところ、38度以上の発熱を認める乳幼児はワクチン接種の翌日が最も多く、2日目以降は熱が下がる人がほとんどでした。最も発熱が多かった月齢は、生後3か月(14.0%)、4か月(11.6%)でした(図1)。この結果は月齢ごとに接種するワクチン接種の種類が異なることなどの影響を受けていますが、その影響を調整して計算しても生後3、4か月は2か月に比べて発熱頻度は多く見られることがわかりました。これは生後2か月では免疫応答がまだ未熟であることが関係していると考えられます。

図1 ワクチン接種前後の発熱者の割合

月齢ごとのワクチン接種前後での発熱者の割合を表示(ワクチンの種類は限定せず、同時接種を含む)。ワクチン接種後の発熱は接種翌日にピークがあり、接種後2日目にはどの月齢でも大半の乳幼児が解熱する。また、生後3・4か月ではワクチン接種後に発熱する乳幼児割合が多く見られた。

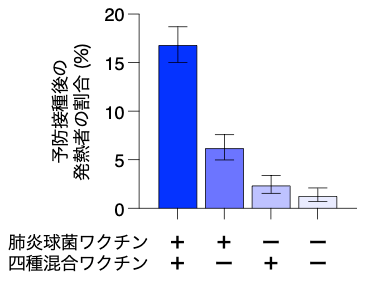

次に、接種されたワクチンの種類および同時接種に注目しました。乳幼児期に接種する各種ワクチンの単独または同時接種の組み合わせについて比較した結果、肺炎球菌ワクチンと四種混合ワクチンを同時に接種した場合、発熱する乳幼児の割合が群を抜いて高くなり、全体の16.8%となりました(図2)。また、夏に接種した場合、冬に比べて発熱頻度が多く見られました。性別では男児の方がやや発熱しやすい傾向がありましたが、その差はわずかでした。

図2 同時接種と発熱者の割合

肺炎球菌ワクチンと四種混合ワクチンを含むかどうかで、ワクチン接種後の発熱者の割合を算出。他のワクチンを同時に接種している場合も含む。肺炎球菌と四種混合ワクチンの同時接種は最も発熱する頻度が高い。

ただし、ワクチンを同時接種して熱が出た場合でも1日で解熱する乳幼児が大半です。ワクチン接種後の発熱は、ワクチンに対して免疫システムが活性化され、抗体を作る過程で起こる正常な生理的反応です。同時接種を避けたり推奨されているスケジュールをずらしたりする必要はなく、むしろ限られたスケジュールの中で必要な接種を済ませるためには、スムーズな同時接種が重要です。現在は、肺炎球菌ワクチンは20価(20種類の肺炎球菌の成分)のものに変更となり、四種混合ワクチンの代わりにヒブワクチンを追加した五種混合ワクチンが使用されています。また、四種混合ワクチンは2023年度までは生後3か月(現在は生後2か月)にならないと使用できませんでした。このように、現在は製剤の種類や接種時期が若干異なるため、本研究結果をそのまま当てはめることはできませんが、同様の傾向があることは推測されます。今回の結果をもとに、ワクチン接種の影響を保護者が過度に心配しすぎず、発熱が起きやすい状況を知ることで冷静な判断でワクチン接種を進めることが重要です。

3.特記事項

本研究は公益財団法人小児医学研究振興財団 令和5年度 小児の社会学的研究助成金の支援によって行われました。

4.論文

英文タイトル:Post-vaccination fever in infants: Real-world data analysis using a childcare

mobile application

タイトル和訳:乳幼児のワクチン接種後の発熱:育児アプリを用いたリアルワールドデータ分析

著者名:古市宗弘、大本悠暉、有光威志、大西卓磨、木実谷貴久、新庄正宜、服部伴之、鳴海覚志

掲載誌:Vaccine

DOI:10.1016/j.vaccine.2025.127551

【用語解説】

(注1)肺炎球菌ワクチン:肺炎球菌による感染症を予防するためのワクチンで、このワクチンが導入されてから肺炎球菌による髄膜炎が激減しました。この研究では肺炎球菌の中でも13種類の血清型をカバーするワクチンが使用されていましたが、2024年より15種類、または20種類の血清型をカバーするワクチンにアップデートされています。小児では乳児期に3回、1歳を過ぎて追加でもう1回接種をします。

(注2)四種混合ワクチン:ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオによる感染症を予防するためのワクチンです。2024年4月よりインフルエンザ桿菌b型(ヒブ)も追加した五種混合ワクチンに変更となりました。小児の定期接種では乳児期に3回、1歳を過ぎて追加でもう1回接種をします。

(注3)慶應デジタル小児医学プロジェクト(KDiP: Keio Digital Pediatrics Project):應義塾大学医学部小児科とファーストアセントの共同研究。「パパっと育児@赤ちゃん手帳」に入力されたデータなどのビッグデータを活用し、従来は分断的に研究されてきた「成長」「発達」「栄養」「食事」「睡眠」「排泄」「体温」といった日々の生活データを統合的に解析し、現代日本人小児の成長、発達、生活習慣の実情を高精度に把握し、見える化します。これらの情報をもとに根拠に基づいた育児支援や小児医療の質の向上を目指しています。

※ご取材の際には、事前に下記までご一報くださいますようお願い申し上げます。

【本発表資料のお問い合わせ先】

株式会社ファーストアセント

代表取締役 服部 伴之(はっとり ともゆき)

E-mail:info@first-ascent.jp

https://first-ascent.jp

慶應義塾大学医学部 小児科学教室

専任講師 古市 宗弘(ふるいち むねひろ)

TEL:03-5363-3816 FAX:03-5379-1978

http://pedia.med.keio.ac.jp/wp/

株式会社ファーストアセント

株式会社ファーストアセント

会社名:株式会社ファーストアセント

代表者:代表取締役 服部伴之

設立:2012年10月

所在地:東京都中央区銀座7−13−6サガミビル2階

事業内容:テクノロジーを活用した子育て支援

コーポレート:https://first-ascent.jp

パパっと育児:https://papaikuji.info

ainenne:https://ainenne.com

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。