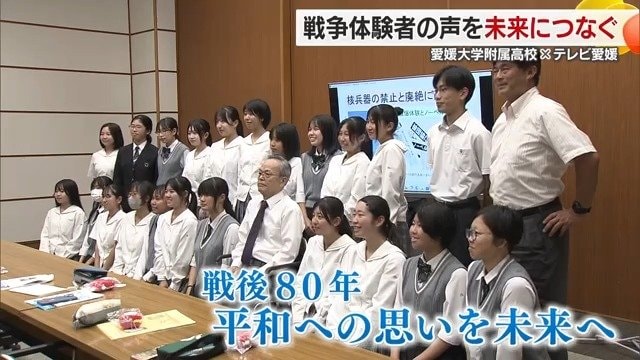

戦後80年を高校生が考えるプロジェクト

今年は戦後80年。

テレビ愛媛は「戦争の記憶を未来に伝える」をテーマに、松山市の高校生と一緒に戦争体験者の話を聞くプロジェクトを行った。

高校生が感じた戦後80年、そして平和とは。

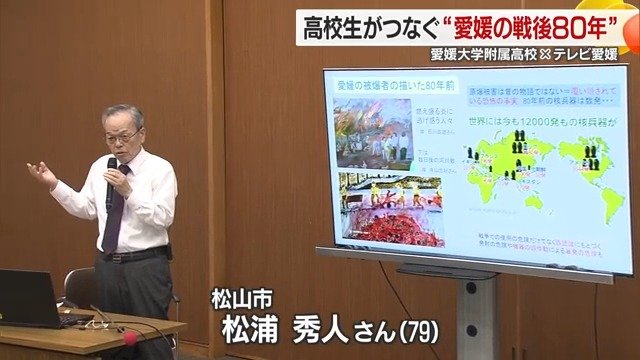

愛媛県松山市の胎内被爆者・松浦秀人さん

胎内被爆者・松浦秀人さん(松山市):

「私自身は原子爆弾が落ちた時、母親のお腹の中にいました。爆心地から南西方向に約3キロの地点に母がいて、生まれたのはその年の11月25日。今年の11月25日が来ると80歳になります」

松山市の松浦秀人さん(79)。終戦3か月後に生まれた胎内被爆者だ。

今回、愛媛大学附属高校のメンバーは、戦争体験者から話を聞くプロジェクトに参加し、原爆被害について貴重な話を聞いた。

生徒:

「放射線の恐ろしさとかが公表されていない時代だったのでどのような(放射線被爆の)処理を受けていたのか気になりました」

松浦秀人さん:

「熱線と爆風は見えたけど放射線は見えない、色も形も匂いもない。だから当時は全く無防備です。無警戒。」

この夏、高校生が貴重な戦争体験を聞いた

「戦後80年プロジェクト」。

愛大附属高校2年の有志23人が、グループに分かれて戦争体験者の生の声を取材し、動画に残そうと取り組んだ。

この夏、私たちは様々な戦争体験を聞いた。

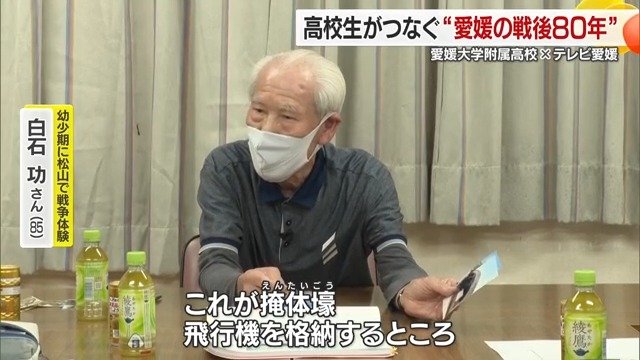

航空隊飛行場の記憶を語ってくれた白石功さん

この日、話を聞いたのは、松山市西垣生の白石功さん(85)。現在の松山空港にあった航空隊飛行場の記憶を語ってくれた。

白石功さん:

「これが掩体壕(えんたいごう)。飛行機を格納するところ。戦争当時は60数基作っていた。垣生や吉田(松山空港付近)に。私より少し先輩の方々はこの掩体壕を作るのに勤労奉仕でお手伝いに行ったと言ってました」

話を聞いた生徒は実際に掩体壕へ

話を聞いた後、実際に松山空港近くに残る「掩体壕」を訪れた。戦時中、この中に軍用機が納められていたのだ。

掩体壕を訪れた生徒:

「すごい、思ってたより広い」

「本当に一時期飛行機がここからこっそり取り出してたと思うと不思議」

「(こういうのは残していった方がいい?)残した方がいい」

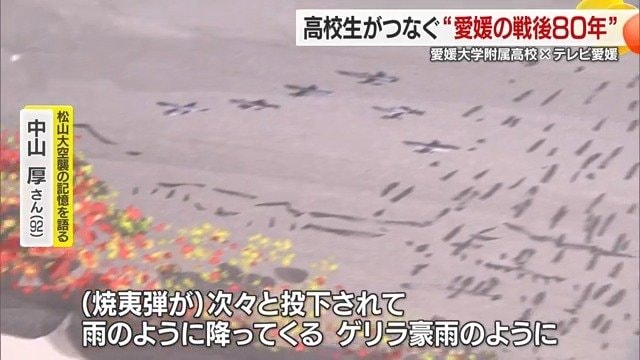

松山大空襲の記憶を語ってくれた中山厚さん

1945年7月の松山大空襲についても話を聞かせてもらった。松山市東野の中山厚さん(92)。12歳で経験した空襲の記憶を絵に描いて残している。

中山さんは絵を見ながらこう語ってくれた。

中山厚さん:

「東の方角から(松山市中心部へ)B29の編隊が飛んでくる。これ(焼夷弾)が次々と投下されてもう雨のように降ってくるんです。ゲリラ豪雨のように。もう振り返る余裕なんかないんです」

そして私たちの質問にも丁寧に答えてくれた。

生徒:

「当時の学校ではどんな教育を受けていましたか?」

中山厚さん:

「戦争に負けることは絶対にない、だから君たちもお国のために命を捧げるんだというそういう教育だった」

女学生で戦争体験した高須賀玉子さん

別の班のメンバーは、東温市に住む高須賀玉子さん(93)を取材した。戦時中、女学生だった高須賀さんに、当時一番辛かったことを聞いた。

高須賀玉子さん:

「食べるものがないのが一番辛い。お芋の茎も食べた、麦のおかゆも食べた。学校行ったらすぐお腹が減るし、そのお腹が減るのが辛かった。絶対戦争はしたいかんよといわないかん。あの辛さはわすれられんけんな」

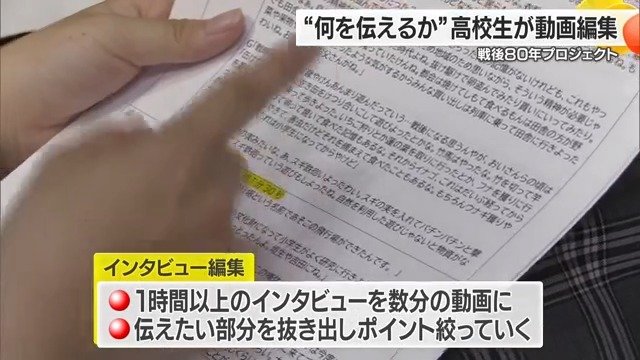

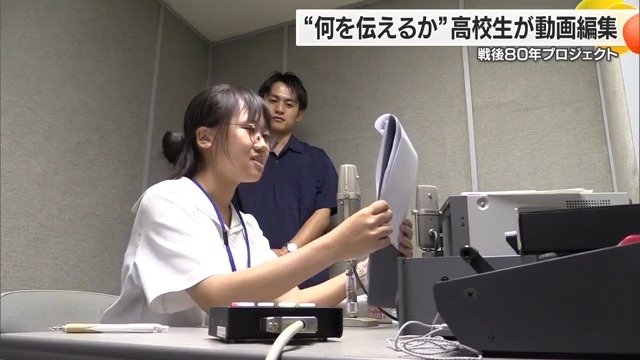

戦争体験者のインタビューを数分の動画に編集

7月、4人の戦争体験者の取材を終えて、高校生はテレビ愛媛のスタッフと一緒に編集作業に入った。若い世代にも見てもらえるよう、1時間以上のインタビューを10分以内の動画に編集する。

高校生たちは「ここは伝えたい!」と思う部分をあらかじめ抜き出し、そこから話し合ってポイントを絞っていった。

生徒:

「最後のまとめとして、一番伝えたいことをトリに持ってきたい」

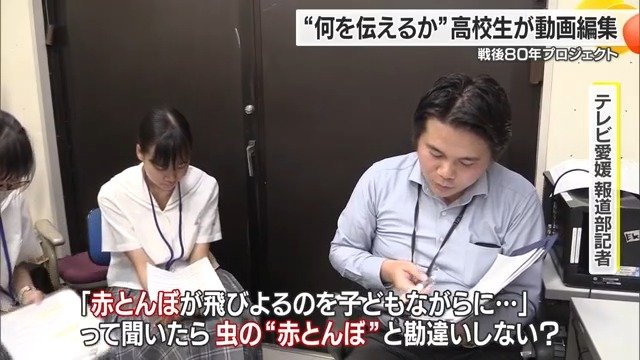

“赤とんぼ”は“赤い軍用機” 見る人に理解してもらえるには…

体験者のインタビュ-出てきた「赤とんぼ」という言葉。これは当時の子どもたちが「赤い軍用機」のことを表現していたもの。

この言葉をめぐってテレビ愛媛の担当者からこんな指摘が。

報道部記者:

「インタビューで『赤とんぼがぐるぐる飛びよるのを、子供ながらに鮮烈に覚えている』って聞いたら、虫の赤とんぼと勘違いしない?」

生徒:

「戦争の話をしてて”赤とんぼ”だと(赤い軍用機)と思うけど、それを見た人が完全に理解できるか…」

報道部記者:

「補足でスーパーを入れるのも案だね。」

生徒:

「あっ、そうか」

知らない人にも理解してもらえるよう「赤とんぼ」の言葉が出てくる部分に、説明のスーパー表記をすることにした。

ナレーションも高校生が挑戦

そしてナレーションも高校生たちが読んだ。

テレビ愛媛キャスター:

「何度でも撮り直しできるから、納得いくまで撮っていいよ」

ナレーション収録を終えた生徒は、「やってみると緊張して、頭が真っ白になった」と経験を語る。

テレビ番組を作るように動画の制作を進めた高校生たち。どの仕上がりをどう感じたのか。

動画を編集した生徒:

「自分の納得のいく仕上がりになったので、見てくれた人にちゃんと伝わればいいと思います」

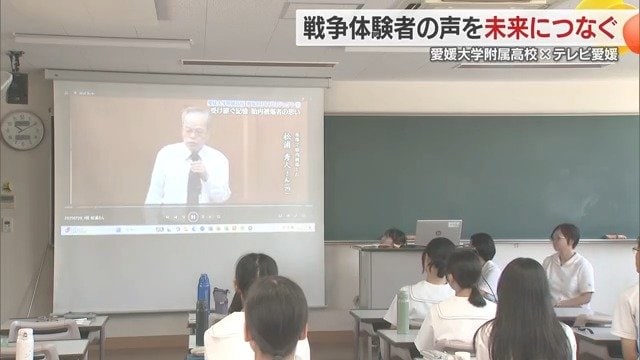

高校生が作った動画の発表会

7月31日、作品発表の日。愛媛大学附属高校で5つの班がそれぞれ動画を発表した。

発表する生徒:

「私たちは4分間の動画を作りました。短い時間にすることで動画の内容がすっと入ってくるよう意識しました」

それぞれ1時間以上のインタビューを4分から10分の動画に編集し、スーパーやナレーションも自分たちで考えた。

広島の原爆体験、松山大空襲…実際にこれらを体験した生々しい記憶を、高校生が動画という記録に残していった。

伝えていくことの大切さを強く感じた

取材を受けてくれた中山厚さんに、この動画を見てもらった。

中山厚さん:

「若い人が積極的に知ってくれること自体がほんとありがたいし、私自身どんどん伝えていくことの大切さを強く感じるようになりました。」

戦争の記憶を私たちが未来につなぐ

戦争の記憶を未来につなげる今回のプロジェクト。参加したメンバーそれぞれの心に、貴重な経験が刻まれた。

生徒:

「教科書や本で読んできた戦争の状況よりももっと恐ろしくて、改めて絶対に戦争はしてはいけないことだなというのを学ばされました」

「実際に経験した人が語り継いでいく機会がなくなるからこそ、私たちがこの話を生で聞いて、後の世代にどんどん伝えていくというのは大切なことだなと思いました」

終戦から80年。私たちが平和への思いを未来につないでいく。

愛媛大学附属高校とテレビ愛媛が取り組んだ「戦後80年プロジェクト」は、テレビ愛媛ホームページ、公式YouTubeに掲載。

https://www.ebc.co.jp/news/2025peace/

(えひめ戦後80年~未来に伝える|テレビ愛媛)