お盆の時期、「海に行くな」という言い伝えが各地に残ります。祖先の霊が海から戻るとされ、足を引かれると恐れられてきました。なぜそのような言い伝えが残っているのか。調べてみると、七夕の水神信仰とお盆の先祖供養が結びついた背景や、この時期特有の自然条件が関係していることがわかりました。

■「お盆は海に行くな」言い伝え残る理由

7月29日、三重県熊野市の七里御浜海岸で、女子高校生が波打ち際で高波にさらわれ死亡しました。また8月2日には、岐阜県関市の津保川で、知人と川に遊びに来ていた57歳の男性が流され死亡。さらに8月3日、愛知県豊橋市の寺沢海岸で、ブラジル国籍の親子二人が溺れる事故があり、息子は無事でしたが24歳の母親が死亡しました。夏休みに入り水難事故が相次いでいます。

そんな中、「お盆は海に行くな」と聞いたことはないでしょうか。民俗学が専門の名古屋市博物館民俗学専門の学芸員・小西恒典さんによると、「お盆は祖先の霊が帰ってくる時期で、その中には自分と縁のない霊も多くいるため、足を引っ張られると考えられ、海に入らないよう言い伝えられてきた」と話します。街でお盆にまつわる言い伝えを聞いてみると…。

京都出身の女性(26):

「(海で)足引かれるって聞くから、なるべく行かないように」

愛知出身の男性(17):

「おばあちゃんから、お盆の海はよくない。(足を)引きずられちゃうと聞いたことがあります」

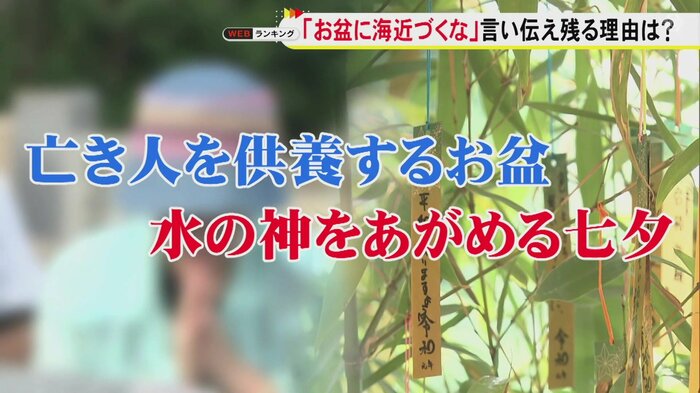

街の人も“海を避ける言い伝え”を聞いているようですが、なぜ「海に先祖がいる」と考えられるようになったのでしょうか。同朋大学文学部仏教学科・市野智行准教授は、「海があの世の出口とされ、そこに不用意に入ると亡き人の世界へ導かれると考えられてきた」と説明します。さらに…。

市野准教授:

「“七夕祭り”の水神信仰が、お盆の仏事と結びつき、亡き人は海の彼方の水神の世界にいると考えられるようになった」

市野准教授によれば、お盆は旧暦で7月15日、その1週間前の7月7日が七夕にあたります。七夕といえば織姫と彦星の物語が有名ですが、もともとは機織りの乙女が神を迎える行事や、作物の収穫期に豊作を祈る水神信仰など、さまざまな風習がありました。

こうして、“亡き人を供養するお盆”と、“水の神を祀る七夕”が時期的にも近かったことから、長い年月の中で融合し、「亡き人は海の彼方からやって来る」という言い伝えが生まれたといいます。

■お盆に水難事故が起きやすい理由

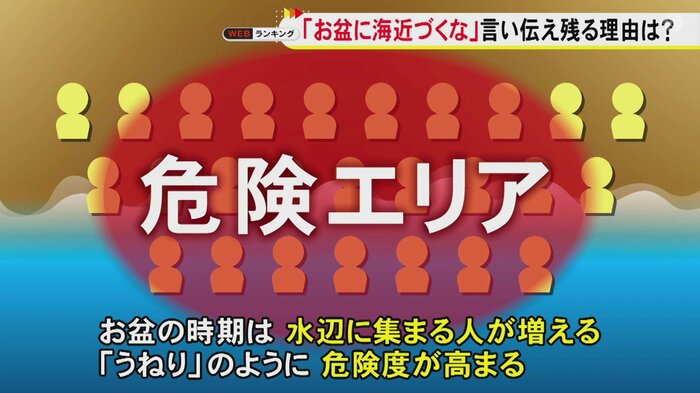

水難学会の斎藤秀俊さんは「経験則で言うと、お盆の時の水難事故は多く感じる」と話します。そんな水難事故には“公式”があるのだそうです。

斎藤さん:

「そこ(水辺)に“集まる人の数”と“発生する災害の危険度”が掛け算になってくる」

人が多くても危険がなければ事故は起きず、逆に危険でも人がいなければ事故は起きない、というものです。しかしお盆は、このバランスが崩れやすい時期だといいます。

斎藤さん:

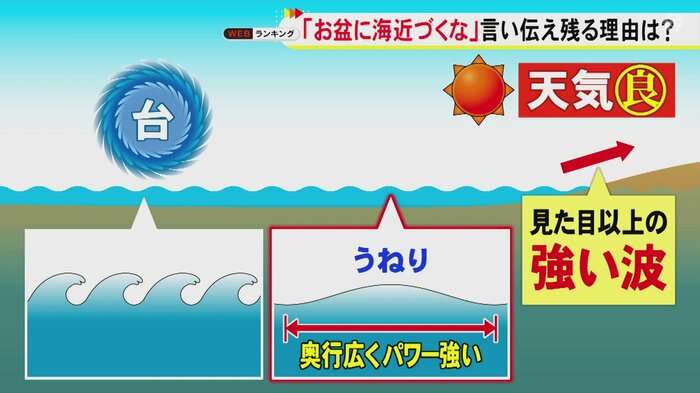

「お盆の頃はあちこちで台風ができて、“うねり”の波が発生しています」

台風が遠くで発生すると、丸みを帯びた大きなうねりが生まれます。波高は低くても強い力を持ち、海岸に届くと高波となって人をさらう危険があります。台風が日本から離れていれば天気は良いことが多く、油断しやすいのも特徴です。

斎藤さん:

「お盆の時期は、帰省や観光など人が水辺に集まりやすく、同時に“うねり”のような水辺の危険性が高まる。必然的に水難事故は増えてしまう」

民俗学専門の小西恒典さんは、「先人は水の危険性を肌感覚で知っていたのでは」と話します。

小西さん:

「お盆は昔から“全員参加の年中行事”なので、周知しやすいこともあり、この頃から“もう泳ぐのはやめなさい”という教えになったと考えていいでしょう」

斎藤さん:

「科学的根拠は別として、先祖からの言い伝えというのは、何らかの意味があるので、大事にするべき」

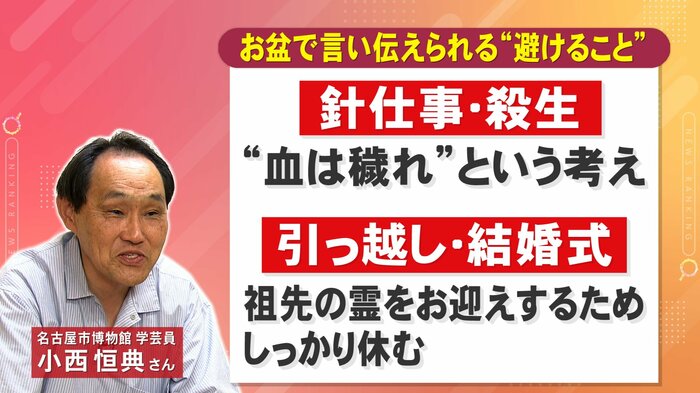

■お盆に“避けるべき”数々の言い伝え

お盆には海水浴以外にも避けるべきとされることがあります。まずは、針仕事や虫取り、釣りなど殺生につながる行為です。これは「血は穢れ」という考えから出血する可能性がある行為はしないでおきましょうという言い伝えです。

また、“祖先の霊をお迎えするためにしっかり休む”という考えから、引っ越しや結婚式など大きな行事をしないという地域もあるといいます。こうした習慣には、昔の人の生活の知恵が今も息づいています。