終戦の日から80年が経ち、福井県の80歳以上の人口は約11%と、9割近くが戦後生まれとなった。戦争の記憶をつなごうと今回、福井市の高齢者施設に協力を得て、4人の利用者に当時の写真を見ながら語ってもらった。「空襲は地獄よりもっとひどかった」そう語る彼らが、令和を生きる若者たちに伝えたい言葉とは―

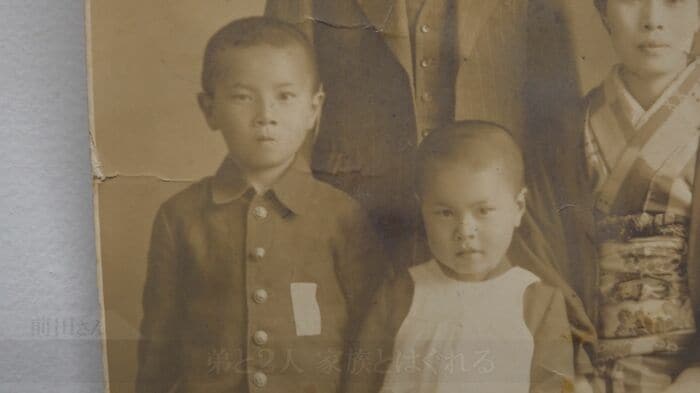

焼夷弾で焼失した街を歩き続けた幼い兄弟

今回、話を聞くのは88歳から98歳の4人。福井の戦災の写真を見てもらい、それぞれの記憶をたどってもらった。

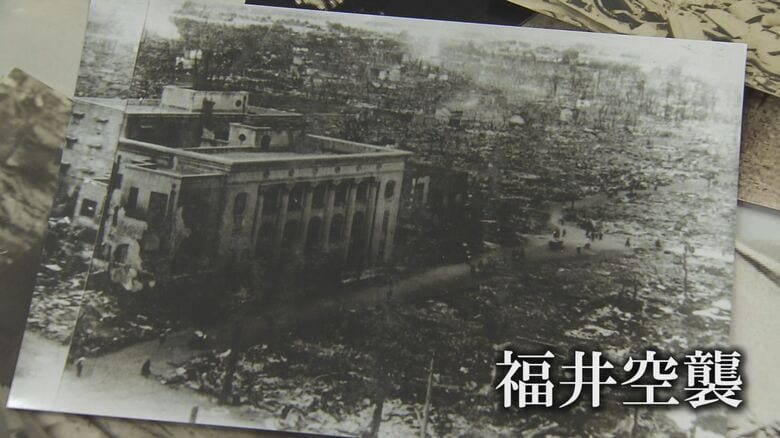

前田弘一さん(88)がまず手に取ったのは、空襲で焼き尽くされた福井市街地の写真。「空襲警報が出たので逃げるを用意して、家族が全部集まって空襲警報解除になるのを待っていた。そしたら全然様子が変わって、バリバリバリーッと音がしたかと思うと、B29が120機あまり飛んできたので、もういっぺんに状況が変わってしまった」

昭和20年7月19日深夜、アメリカ軍が福井市中心部に約9000発の焼夷弾を投下。1500人以上が死亡した。

当時小学3年生だった前田さんと2つ年下の弟は、逃げる途中、家族とはぐれてしまった。「僕と弟は防空頭巾をかぶって、いざという時のためにドロップとかを入れてあった手製のかばんを持って出た。今となれば、よく1年生の弟が付いてきてくれた」

市街地から郊外に向けて5キロ以上を歩き続けたという幼い兄弟。周りの大人たちの助けもあり、翌日、無事に家族に会うことができた。

お年寄りを助けて逃げ遅れ…力尽きた父親

「私は空襲で父を亡くしました」

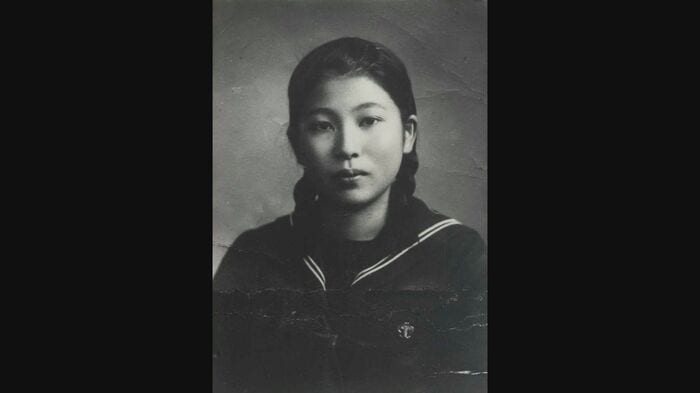

こう語るのは、高岡文子さん(98)。女学校を卒業し花嫁修業をしていた高岡さんは、一家の大黒柱だった父親を空襲で亡くした。「父は町内会長をしていて、町内のお年寄りを先に逃がしていたら自分も逃げ遅れて…」

翌日、自宅に戻ると、父親は玄関前で煙にまかれて亡くなっていた。「お仏壇の三幅対あるでしょ、それをきれいに巻いてお腹の中に入れて亡くなっているのを見た。ほんとにあれはもう…なんとも言われん」高岡さんはそう言って声を震わせた。

海軍に憧れも…「戦争はするもんじゃない」

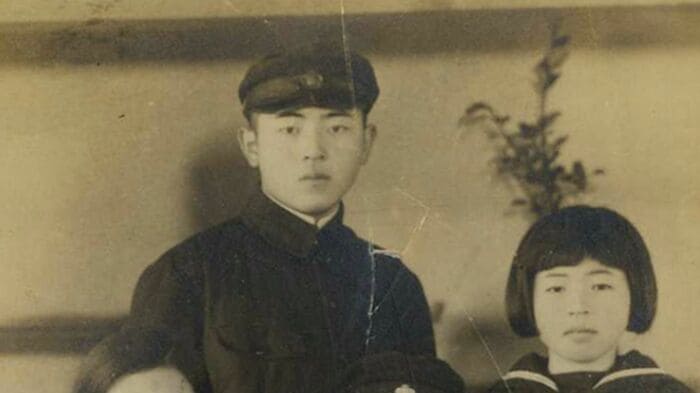

海軍航空隊に所属していたと話すのは、奥山茂丸さん(94)。終戦の1年前に入隊。奈良県で訓練の日々を送っていた。「どうせこの世の中は、生きておっても軍隊に入るか、軍需工場に行くかどっちかやった。どうせならもう軍隊に入ろうと、志願して入った」

海軍の制服に憧れていたというが、思い描いていたものと現実は違った。「白い帽子に白い服を着て短剣を差して、そのかっこよさに魅かれて海軍に入った。ところが短剣ももらえん。それはみじめなもんや」

終戦後、福井に戻った奥山さんは、一面の焼け野原を前に立ち尽くしました。

「ダーーーッと…家が1軒も建ってない。あれは本当にびっくりした。その時に、こんな戦争はするもんじゃないと思った」

コメは強制的に取り上げられ生活が困窮

空襲があった夜、市街地から15キロほど離れた場所で、赤く染まる空を見ていたという礒田彰さん(92)。農村部でも戦中戦後の生活は厳しいものだった。

「戦争なんて、貧乏なこっちゃと思う。食料も…本当に食べられなかった。田舎でもコメは強制的に取られたでしょう。それで、あるものだけ食べてたわね。まちから疎開してきた18人が毎日、一緒に食べていたから」

戦争体験者からのメッセージ

過酷な戦中戦後を生き抜いた4人に、令和の時代を生きる若者たちに伝えたいことは―

奥山茂丸さん(94):

「平和な時に生まれて平和な時に育って戦争の恐ろしさを知らない今の若い人は、ひょっとするとまた“日本は強くなったから戦争をやるか”…とならないか、それが僕は恐ろしい」

前田弘一さん(88):

「今、世界中で戦争ばかりでしょう。あれを考えるとひどいことになったなと思う。戦争なんて…いいことは一つもないんやから」

高岡文子さん(98):

「私らも娘時代だったが恐ろしかった、空襲は。今の若い人は全然そういうことは分からないから」

礒田彰さん(92):

「ひどい目に遭ったから。私らは。もう戦争なんでするもんじゃない。それだけ」