二等兵として日中戦争に従軍した小説家・井上靖。彼が残した中国行軍日記から戦争と平和を見つめる。

少年時代は奔放な一面も

野戦病院は手足のくさりかかったものが400人もゐる由。人間は消耗品なりと戦争は悲惨の極みだ

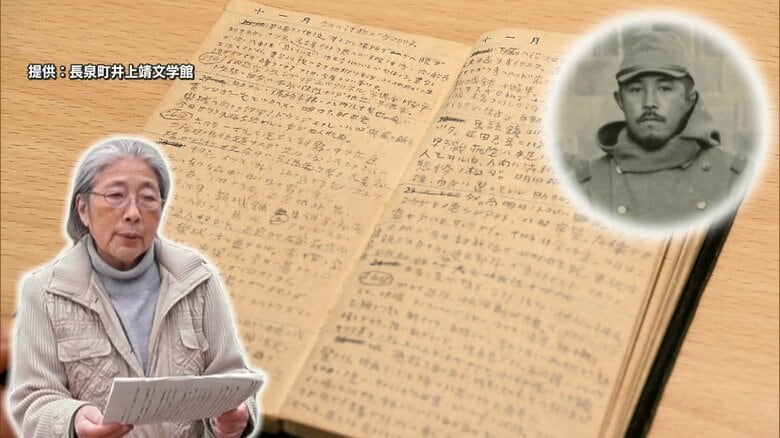

これは小説家の井上靖が日中戦争に従軍した際の出来事を記した日記の一部だ。

父が軍医で転勤が多かったため、北海道で生まれるも1歳の時から祖母に預けられ、現在の静岡県伊豆市湯ヶ島の地で12年過ごした井上靖。

その後、浜松での生活を経て、旧制・沼津中学に転入すると妙覚寺に下宿しながら文学好きの友人たちとの交友を深めた。

現在の京都大学を卒業すると、大阪毎日新聞に入社。

しかし、その翌年、日中戦争が勃発すると井上も出征した。

戦地での日記は死後初めて公開

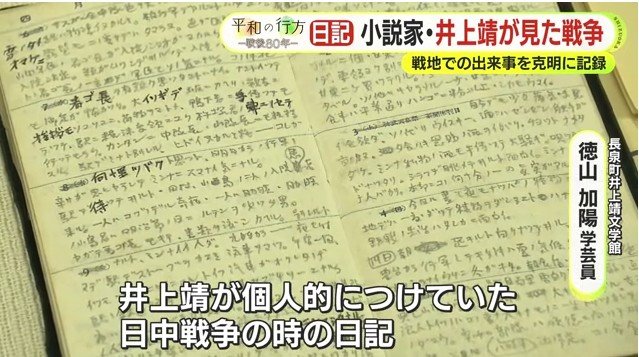

井上靖が個人的につけていた日中戦争の時の日記が中国行軍日記だ。

二等兵として戦地を駆け巡り、脚気を理由に除隊されるまでの出来事が克明に記されているが、生前は公開されることがなかった。

10月11日。4時、小雨で目覚める。河上には屍、山の様なりと。その水で炊事した

10月19日。神様!1日も早く帰してください。行軍でない1日の幸せを今日しみじみと味う

日記には戦争でのつらく苦しい体験が記されているが、それだけではない。

長泉町井上靖文学館の徳山加陽 学芸員は一例として、井上が銃の部品を無くしてしまった際、探しても探しても見つからずに困っていると他の部隊の人が一緒に探してくれたエピソードを挙げ、「別の部隊で一緒に探してくれた人は何のメリットもない。見つかったとしてもその人が褒められるわけでもない。自分のために親切にしてくれる人がいたことをその場で感じた」と解説する。

父の足跡をたどり思いを知る

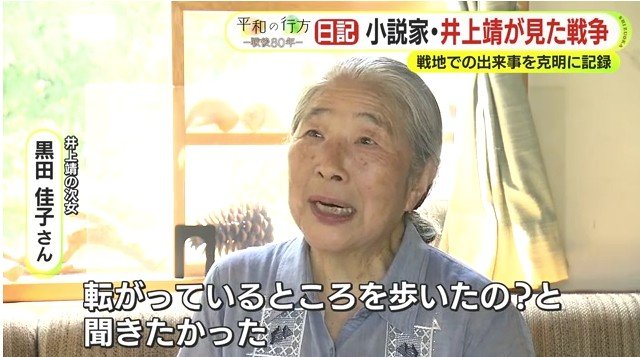

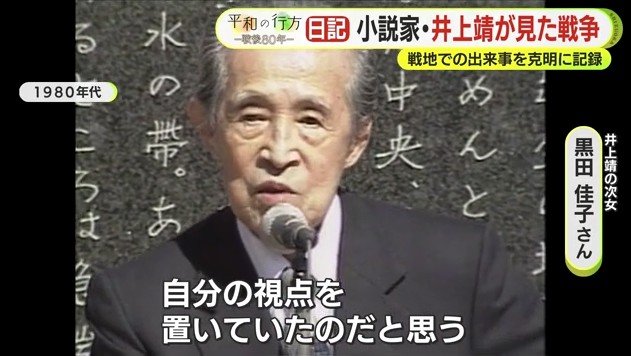

井上靖の次女・黒田佳子さん(80)は父から戦地でのつらい経験を聞くことはほとんどなかったという。

このため「この本(中国行軍日記)を見たときにびっくりした。お父さん、本当にこんなに死体が転がっているところを歩いたの?と聞きたかった。父は確かに中国に行軍したがその行軍が途中で途切れていることの引け目があったのではないか」と推し量る。

黒田さんは2015年、父が見た景色や感じた思いを確かめてみたいとの思いから中国を訪れ、行軍日記の記述を基に父の足跡をたずねた。

その時のことを「城塞などの城の跡や盧溝橋などを全部見ながら、おそらく昔と同じじゃないかと。そこに今、日本軍が行軍していてもあまり不釣り合いではない、そんな印象で見た。日本軍が行軍した、父が行軍したということが現実味を帯びて感じられた」と振り返る。

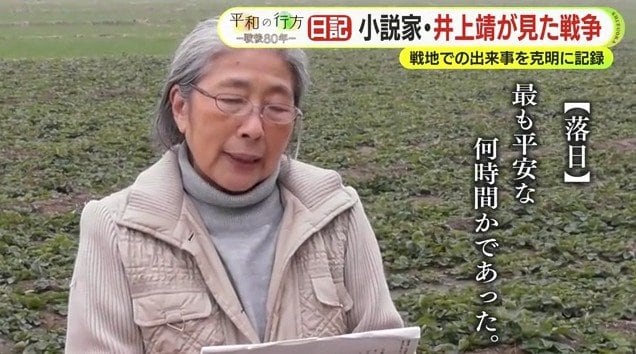

そして、かつて父が銃の部品を無くし、見知らぬ仲間が探してくれたという保定郊外では父が残した落日という詩を朗読した。

落日が、石家荘南方の大平原を、赤く染めていた。立ち停まると田圃で働いていた男女が集まって来、一緒になって、次々と現れてくる渡り鳥の群れを仰いだり、落日に眼を当てたり、時には銃声に耳を傾けたりした。いま思うに、私の全生涯に於いて、最も無防備な、併し最も平安な何時間かであった

井上靖の根底にあるもの

父が行軍で感じたこと。

その本質は戦争という極限の状態の中で触れた人間の温かさではないかと黒田さんは考えていて、「どんな時にも父の目は人間の方に向いていた。人間の本性、人間が考えることに向いていたんだなと。父は実際に死体を見ている。銃声を聞いている。その中で父が残したのは、人の優しさや温かさ。本当に温かい。それを書き残したということは、やっぱり父はそこに自分の視点を置いていたのだ」と口にした。

自らの経験を基に、その後、戦争の痛みや人を思いやる気持ちを小説という形で残した井上靖。

残された言葉は現代を生きる私たちに平和の意味や在りようを問いかけている。

(テレビ静岡)