日本の降伏文書を運んでいたものの、磐田市の海岸に不時着してしまった通称・緑十字機。この時、住民たちのサポートにより軍使たちが東京へと戻ることができたというエピソードを知る人はあまり多くないだろう。戦後80年。この埋もれた史実を知ってもらおうと取り組む人たちがいる。

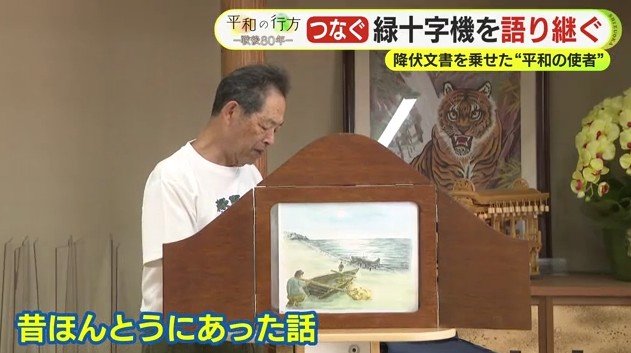

終戦秘話を紙芝居で

「昔、戦争があって、この海に飛行機が落っこちたんだよ。その飛行機は大事な使いをすることになっていたんだ」

これは1945年8月の静岡県磐田市を舞台にした紙芝居の1節だ。

「昔ほんとうにあった話」というタイトルの通り、実話をもとに作られている。

1945年8月15日。

国民に降伏を伝えるため玉音放送が行われたが、文書への調印が行われるまでは正式な終戦ではなく攻撃はまだ続いていた。

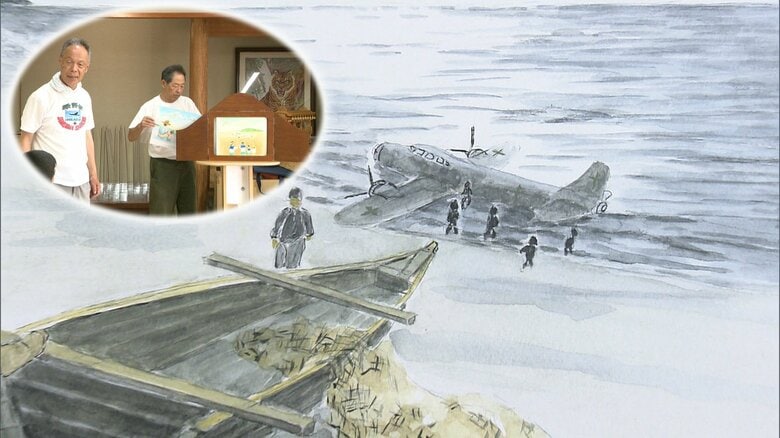

そんな中、8月20日の深夜に鮫島海岸へ不時着した通称・緑十字機。

これに乗っていたのはマニラでの降伏条件の協議を終えた日本の軍使たちで、その文書を東京に運ぶ途中だった。

住民たちは荷物を運んだり、電話機の場所を案内したりと献身的にサポート。

そのおかげで軍使たちは浜松飛行場へ移動することができ、飛行機を乗り換えて東京へと戻った。

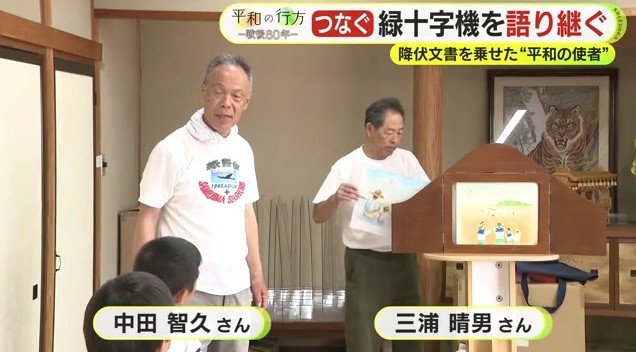

この紙芝居を作ったのは中田智久さんと三浦晴男さん。

地元に住んでいても知らない人がまだまだ多いこの逸話を紙芝居の読み聞かせや講演を通じて様々な人に語り継いでいこうと”緑語会”という名で活動していて、中田さんは「紙芝居なら子供たちもわかるし、子供から大人までわかりやすい内容で作った」と話す。

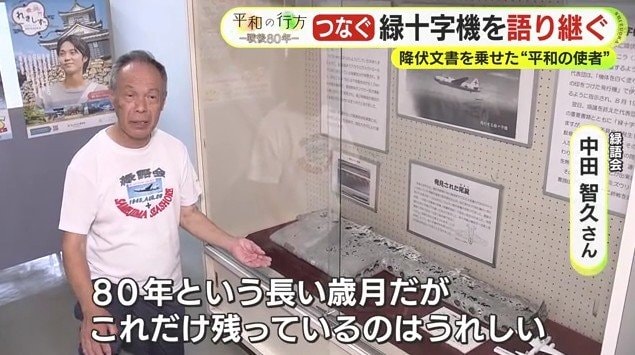

残骸が実話を生々しく物語る

現在、磐田市にある埋蔵文化財センターでは2006年に発見された緑十字機の尾翼が展示されている。

展示品を前に、中田さんは「80年という長い歳月だが、これだけ残っているのはうれしい。実際にあったことを証明できる」とつぶやいた。

ただ、機体の大部分はいまも見つかっていない。

このため、中田さんは「重いエンジンが2つ付いていたので、エンジン2つは必ず海の中にある」と確信している。

機体の探索に胸高鳴る

7月12日、中田さんたちの姿は磐田市の漁港にあった。

鮫島海岸に不時着した緑十字機の水中探索を行うためだ。

きっかけは地元の漁師から「海底で不自然に盛り上がっている部分がある」との情報が寄せられたことで、探索には海洋調査を得意とする下田市の企業が無償で力を貸してくれることとなった。

中田さんは「わくわくしています。念願の夢が叶いそうです」と胸を高鳴らせ、音響測深機の反応を食い入るように見つめる。

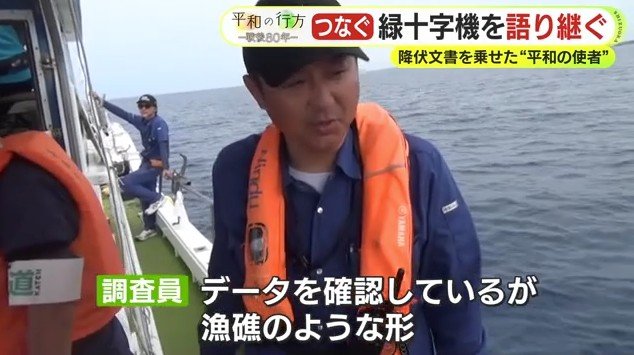

しかし、調査員が口にしたのは「飛行機の形ではない。いまデータを確認しているが、漁礁みたいな形」との言葉。

漁師が見つけた不自然な盛り上がりは岩と見られ、2日間にわたって探索したが、結局、機体は見つからなかった。

これからも史実を語り継ぐ覚悟

ただ、中田さんは「こういう探索すること自体が報道されれば緑十字機のことも知ってもらえるし、緑十字機はどういう役割をしたのか、日本の平和にどうつながったのかを少しでも多くの人に知ってもらえればうれしい」と前を向く。

終戦から80年。

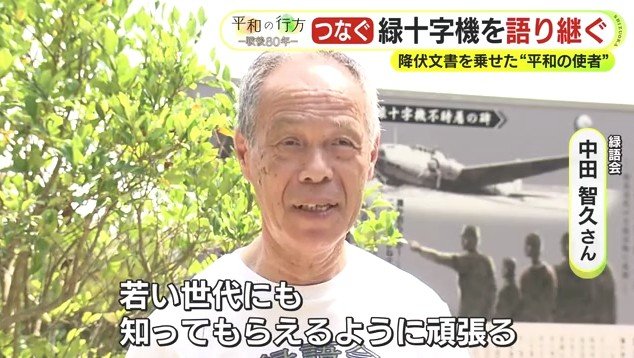

緑十字機が不時着した当時のことを知る人も年々減り、現在活動している緑語会のメンバーもやがて年をとっていく。

だからこそ、これからも終戦の裏にある史実を伝えていく覚悟で、中田さんは「緑十字機が不時着したのを見たという人も少なくなり、その証言も80年経つといろいろ出てくるので、いまのうちに記録したいと思う。こういうことを知っている限り、これからも若い世代に知ってもらうように頑張る」と決意を新たにした。

(テレビ静岡)