戦後80年。戦争を語り継ぐ体験者が、年々、去りつつあるなか、戦禍をどう後世に伝えていくのか。

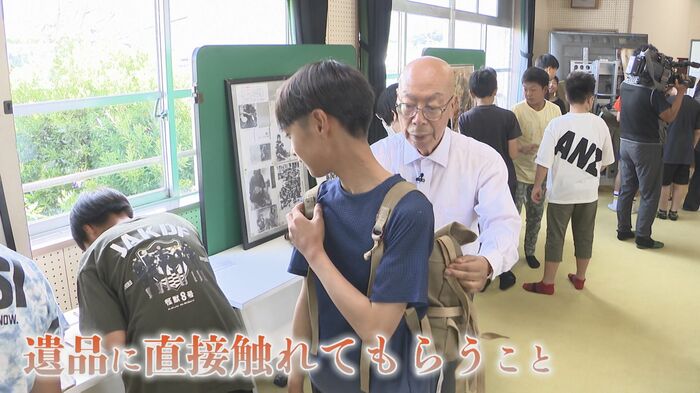

触って五感で感じる戦争遺品

戦時中に使われていた兵士のコートを身に着けた小学生。「ちょうどいいくらいのサイズ。昔の兵隊は、ちょうど君くらいの体格だった」と小学生に語り掛けるのは『兵士・庶民の戦争資料館』館長の武富慈海さん(76)だ。

広島に原子爆弾が投下されてから80年が経った8月6日、福岡・福智町の伊方小学校で行われたのは平和学習会。福岡・小竹町で戦争資料館を開く武富さんは、戦争遺品を使った平和学習会を18年前から続けている。

6年生、約40人が戦争について話を聞き、集会室に並べられた30点ほどの戦争遺品に直接、触れていた。「みんなは、あと2年もしたら14歳になる。特攻隊の少年兵になれる。大人が行くだけでなく子どもも、特に男の子は戦争に参戦していた」と武富さんは、子どもたちに語り掛ける。

平和学習会に参加した子どもたちは「いろんなことに耐えながら戦争をしないといけないから、とてもきついことだと思いました」「怖いし悲しい。親とかと離れたくない」「争いごとがない世界。平和を作れたらいいなと思いました」と多くのことを学んだようだ。

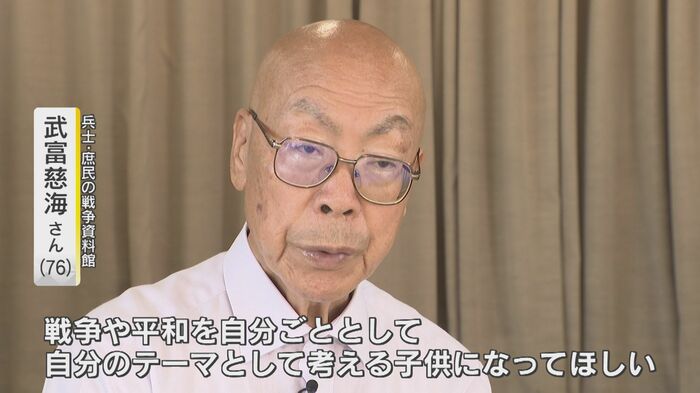

「遺品は、ものは言わないが、人が触っていて五感で感じる場合がある。戦争や平和を自分ごととして、自分のテーマとして考える子どもになってほしい」と武富さんは優しい眼差しを子どもたちに向ける。

戦争を知らない世代に伝えていく使命

武富さんが館長を務める『兵士・庶民の戦争資料館』には、収集したり寄贈されたりした戦争遺品、約2000点が展示されている。

1人1針、1千人で縫ったお守りの『千人針』や兵士の防寒コート。コートの素材にはイヌやネコなど数匹分の毛が使われている。戦時中はペットも軍需品として献納させられ、拒否することはできなかった。

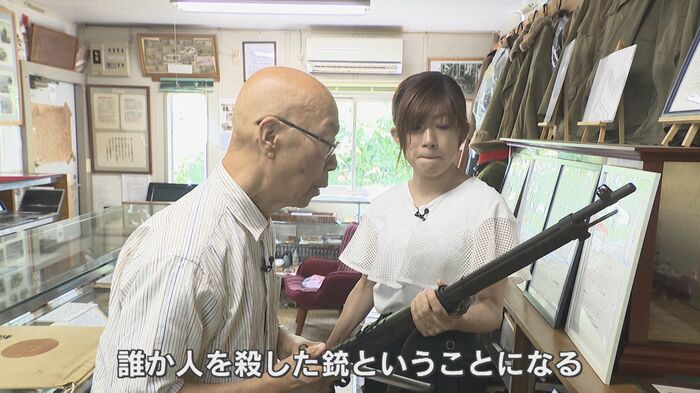

「これを持ってみて下さい」と記者が手渡されたのは、旧日本軍の兵士が持っていた『三八式歩兵銃』だ。「誰か人を殺した銃…、ということになる」と武富さんは呟いた。

『兵士・庶民の戦争資料館』は、一般的な資料館のようにガラスケース越しに見るのではなく、戦争遺品に触れることができる珍しい資料館だ。

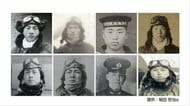

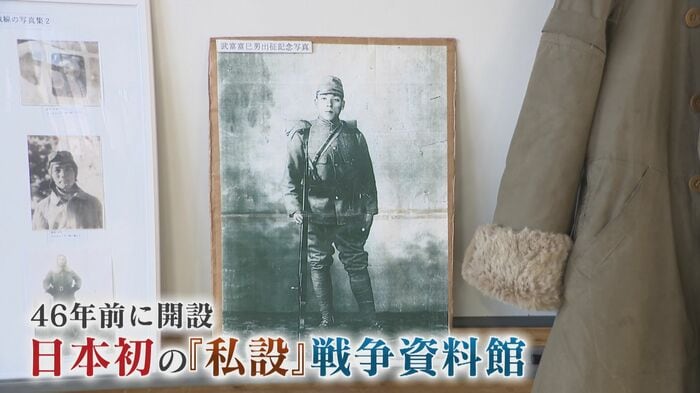

46年前、日本で初めて、個人でこの戦争資料館を開いたのは、武富さんの父・登巳男さんだ。1937年に日中戦争が始まった翌年に21歳だった登巳男さんも出征。第二次世界大戦の末期、飛行部隊に所属していたビルマ戦線で約110人の戦友を亡くしている。生き残った登巳男さんは、日本に帰る船上で命を落とした戦友たちの声が聞こえたそうだ。

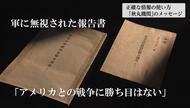

「戦争は勝っても負けても悲惨なものだし、人権侵害の最たるものだ。そのことをお前の体験をもとに、これから戦争を知らない世代に伝えていく使命がある」

84歳で亡くなるその日まで、この資料館に立ち続け、戦争の悲惨さを伝え続けた登巳男さん。小学4年から戦争のことを父親に教わってきた武富さんは、遺志を受け継いでこの資料館を守っている。

被害だけでなく加害についても知る

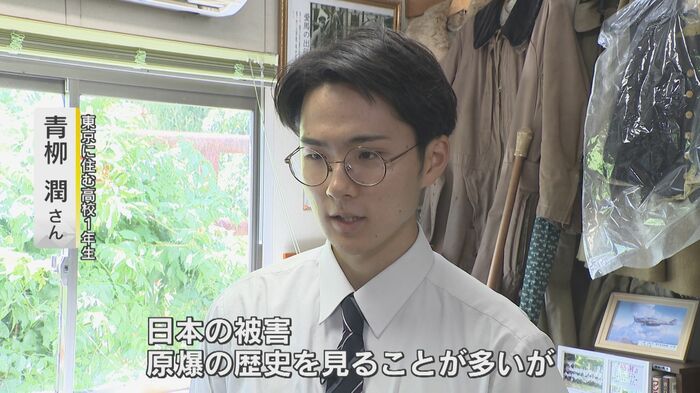

見学者は全国から訪れる。この日、訪ねて来たのは東京に住む高校生。「広島、長崎の悲惨さ、実情は学んで知っていますが、インターネットとかではなく、実際に触れてみて、知ることが大事だと思って」と話す東京在住の青栁潤さんは高校1年生。国の内外で核廃絶を訴える高校生平和大使として活動するなかでこの資料館を知り、戦争についてしっかり学びたいと訪れた。

そんな青栁さんに武富さんが触らせたのは防毒マスク。「国際条約では毒ガスの使用は禁止されていましたが、日本軍は中国人に対して使用しました。理由のひとつは、中国人が毒ガス兵器を持たず、同兵器による反撃を受ける心配がなかったからです」と武富さんは説明する。

その言葉に「毒ガスで大勢の方を…」と青柳さんの言葉は続かない。青栁さんは、戦争による日本の『被害』だけでなく、『加害』についても学んだようだ。

「平和大使の活動をするなかで、日本の被害、原爆の歴史を見ることが多いんですけど、外国の人と話す時には、日本の加害の歴史も認識した上でしっかりと対話していかないといけないと感じました」と青柳さんは語った。

戦争を知らない世代にもその悲惨さを訴えかける戦争遺品。体験者に代わり戦争の真実を伝え続けている。

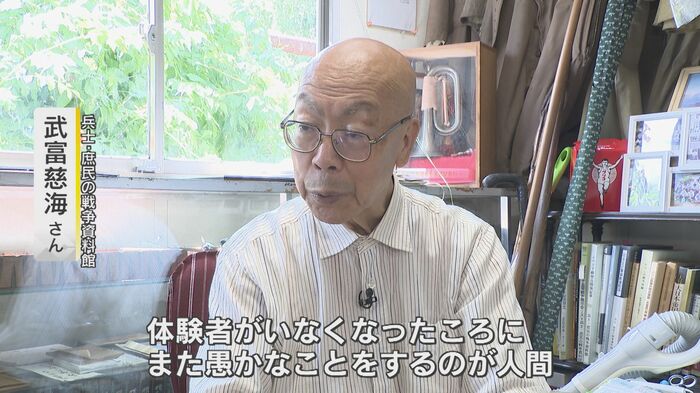

「体験者がいなくなった頃に、また愚かなことをするのが人間。遺品が語ってくれるという父の信念のもとに遺品大事に保存しながら触ってもらいながらというやり方で、あと10年は頑張ろうと思う」と武富さんは静かに語った。

戦後80年。戦争を体験した当事者の話を直接、聞くことが難しくなってきている。特に戦地の悲惨さを知る人、恩給を受給する旧軍人の数は、僅か792人(2025年3月末現在)。総務省によるとはじめて1000人を割り込んだという。

(テレビ西日本)