三重県明和町に面した伊勢湾で、獲れていなかったハマグリの漁獲量が急増しています。一方、かつて主力だったアサリは5年連続で水揚げがなく、漁師たちは変わりゆく海の現状に戸惑いながら、回復を願っています。

■ハマグリの漁獲量は8トンが17.5トンに…漁師たちの心境は

明和町に面した伊勢湾で7月25日、漁師の後藤さんたちが狙っていたのはハマグリです。

明和町ではここ数年、ハマグリは全く獲れていませんでしたが、2022年に8トンほど水揚げされたのをきっかけに、2024年度はおよそ17.5トンになりました。

漁師の後藤丈長さん:

「2〜3年ぐらい前から取れ始めて」

漁師の西村元裕さん:

「昔はそんなにハマグリは取ってなかったんですよ。最近です」

ハマグリの漁獲量は、漁船1隻あたり最大30キロに制限されていますが、この日、漁に出た11隻すべてが上限に達し、トータルの漁獲量は330キロにのぼりました。

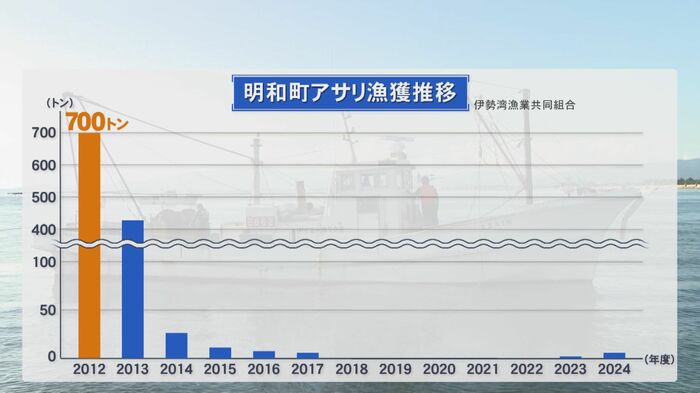

ハマグリ漁が絶好調の一方で、かつて明和町の漁業を支えていたアサリの漁獲量は2012年度は700トンほどありましたが、2018年度から5年間、全く水揚げが無い状態になっています。

後藤さん:

「アサリは1年中食べられる貝ですし、ハマグリは売れる時と売れない時の差がちょっとあるみたいで、量もそんなに取れるわけではないので。アサリの方が取れたらいいですけどね」

アサリの方が需要があり、高値で取引されることから、元の海に戻ることを漁師達は願っています。

■ハマグリが増えアサリが減る…”逆転現象”のワケは?

アサリが減った原因について、三重県水産研究所の岡田誠さんは「様々な可能性が考えられる」とした上で、「貧酸素」が1つの要因として考えられるということです。

岡田さんによりますと、伊勢湾では、陸からの過剰な有機物の流れ込みによって植物プランクトンが大量に死ぬなどして酸素が不足し、アサリの赤ちゃんが育っていないといいます。

そんな中でハマグリが増えた可能性としては、ハマグリの「特性」も影響しているのでは、といいます。ハマグリはアサリと違い、自分で潮の流れに乗って動きます。稚貝の頃からずっと同じ場所にいるわけではなく、自分の住みやすいところへ移動できるということです。

また、アサリに比べて環境に適応する能力が高く、アサリが苦手とするところでも苦とせずに生きられる、ということもあるため、今の伊勢湾の環境が気に入っているのかもしれません。