農産物の可能性を広げる「6次産業化」の挑戦

農産物を自ら加工し、流通経路まで開拓して販売する「6次産業化」の取り組みが全国各地で進んでいる。富山県内の農業現場でも「つくる」から「届ける」への挑戦が広がりを見せている。

立山町のコメ農家でありニラ農家でもある荒木崇志さんは、立山町のニラを全国に広めようと、2022年に栽培を始めるとともに、6次産業化に取り組んだ。

「ニラは日持ちがしない野菜で、加工品であれば日持ちはするので、加工品にしたいとはじめから考えていた」と荒木さんは語る。

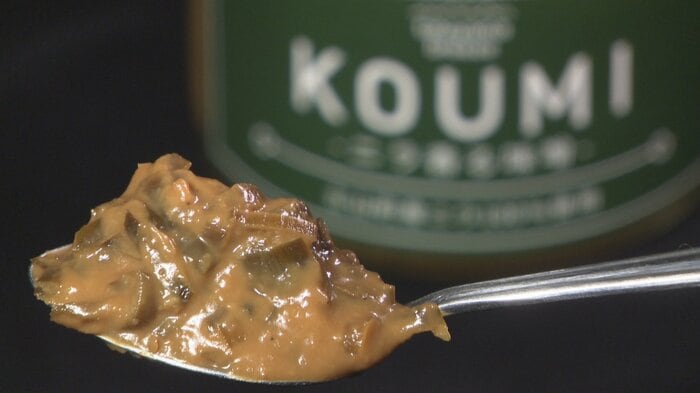

自らニラの商品開発に乗り出し、そこで生まれたのが、ニラの「香り」を生かした商品、ニラ味噌「香味」だ。ニラの香りを閉じ込めることに苦労したという荒木さんだが、その努力の甲斐あって独自性の高い商品が完成した。

「家庭料理として(ニラ味噌を)作る人がいるけど、商品としては市場に出回っていない。味はニラの香りがする。そのあと味噌のうまみ。ほんのりゴマのまろやかな感じが広がるので、ご飯にのせて野菜のディップソースとか、いろんな料理にあわせやすい」

6次産業化の課題と喜び

農家が自ら加工や販売まで手掛けることが6次産業化の一般的なイメージだが、実際には設備の確保や食品製造許可の取得が難しいことから、外部に加工を委託し、業務提携という形で取り組むケースも少なくない。

荒木さんもニラ味噌の製造過程でさまざまな課題に直面した。「製品になるまでの成分の配合は悩んでいた。(ニラは)すごく香りが飛びやすくて、それを閉じ込めるのがすごく苦労した。加工の依頼についても原材料の一部が使えない会社もあるので、(加工会社を)探すのがはじめは大変だった」

販売先はすべて荒木さんが自ら交渉して開拓し、ニラ味噌は現在、立山町や上市町の売店、さらにオンラインショップでも展開している。販売開始から1か月でおよそ150個の販売実績を上げ、6次産業に取り組むことで実際に収益が増えたという。

「製品になるまでは難しかった。自分たちで作った野菜の製品ができて、直接お客様に届けることにうれしさを感じた。お客様から美味しかったよという声をもらうと、それが一番の励みになって、これからも頑張っていこうとう気持ちになる」と荒木さんは手応えを感じている。

逆転の発想で築く6次産業モデル

一方、従来とは異なるアプローチで6次産業化に取り組む企業もある。水耕栽培用の装置を製造・販売する朝日町のメーカー「PBS」は、顧客の課題を解決するために自ら農園を立ち上げ、自社の製品を活用して水耕栽培を始めた。

さらに、自社で栽培した野菜を使って調理・加工を行い、カフェで提供することで、ゼロから6次産業のモデルケースを築き上げた。

PBS業務推進部の須田昂之課長は「美味しいメロンとレタスができる。ここまでは我々の技術を確立したが、最後の売り先にユーザーの方々が困っていた。成果物を我々が買い取って、カフェで加工して提供する。(農作物の)出口を示すことでユーザーの心配事を1つ減らしたい」と狙いを説明する。

カフェの名前は「Melon et Cafe」。海を一望できるヒスイ海岸の「ヒスイテラス」にオープンし、自社の水耕栽培装置とLED技術で育てたレタスやメロンを中心に、サンドイッチやスイーツなど多彩な食事メニューを提供している。

「レタスを使ったラップサイドがある。(レタスの)シャキシャキ感がすごく強いとお客様から評価をもらって、うちのレタス食べたらほかのレタス食べられないと。作っている側としてありがたく感じる。メロンもうまい。甘さと食感も。自分は香りが良いと思っている」と須田課長は自社製品に自信を示す。

カフェは4月3日の開店以来、売り上げが予想の2倍から3倍に達する好調なスタートを切った。須田さんたちの次の目標は、メロンを富山の新たな名物にすることだ。

「メロンは静岡県とか茨城県が有名だと思うが、富山県には美味しくて珍しいメロンがあると"富山県といえばメロン"になってくれて、ここを盛り上げられるように先陣を切って動けたらなと思う」

この6次産業のビジネスモデルが注目され、県外からは装置の導入やカフェのフランチャイズ展開に関する問い合わせも増えているという。

「6次産業のビジネスモデルを作った結果、それをお手伝いするノウハウを身に着けた。全国どこでも頑張って盛り上がるように地域復興という形で(サポート)できればと思う」と須田課長は展望を語った。