未来の有権者たちの一票 子どもが運営する全国初の「こども参院選」

子どもたちが実際の選挙に合わせて候補者の公約などをもとに投票してみる、「こども選挙」という取り組みが、いま全国的に広がりを見せている。

参議院選挙が行われた7月20日、愛媛県内では「こどもによるこどものための参院選」が行われた。

この特別な選挙は、子どもたちが政治や社会参加について考えるきっかけとなった。

高校生たちが企画した「近寄りやすい投票所」

高校生:

「(風船取り出し)でっか!」

高校生:

「(カチューシャつけて)いえい」

まるで文化祭のような楽しげな雰囲気。実はここ選挙の投票所なのだ。

子どもたちが未来を見つめる。愛媛で行われたもうひとつの参院選を追った。

投票1週間前、今治市のショッピングセンターの一角に高校生たちが集まった。

「自分が1票入れただけで社会なんて変わんないだろう」

「投票に行かんといかんっていう、なんで行かんといかんのやろう」

「固いイメージがあるなって、(投票所は)見た目も質素だし、静かすぎて逆に近寄りがたい」

今治市のショッピングセンターに集まった高校生たちからは、選挙や投票に対するネガティブな声が聞かれた。

まもなく18歳になり選挙権を持つ彼らが、自分たちの抱く「硬いイメージ」や「静かすぎて近寄りがたい」という印象を払拭するため、小学生向けの模擬選挙を企画した。

全国で初めてのチャレンジ

主権者教育や子どもたちの社会参画に取り組む団体「WONDER EDUCATION(ワンダーエデュケーション)」の越智大貴代表は、「ここが投票所になります。ここの空間とかをイメージしながらデザインを考えてみましょう」と説明した。

越智代表は「子どもが投票する『こども選挙』の運営も子どもが担うのは全国で初めてのチャレンジ」という。

自分たちが抱くネガティブなイメージを払しょくするような“近寄りやすい投票所”を 目指す。

高校生たちは、「BGMをかけたらおもろいやん」「行くまでにナイロンのシャラシャラみたいなのをくぐれる感じにしたら」など、楽しいアイデアを出し合い、投票所づくりに取り組んだ。

越智大貴代表:

「選挙に関心をもってもらいたい、そのきっかけを作りたいというのはひとつあるんですけど、もうひとつは、国や社会に対して自分たちは無力なんだという思いを持っている中高生が多いというのを今聞いていますので、主権者としての意識の芽生え、そういったところも期待して」

子どもだって、社会の一員。

高校生たちの面白アイデアはどんな形に仕上がるのか。

8歳の有権者が真剣に考える一票

イベント開催の1週間前、小学3年生(8歳)の瀬野笑和さんは家族と一緒に、誰に投票するか真剣に考えていた。

「うちのお父さんお母さんもそうやし、友達のお父さんお母さんも未来は楽になるんかなって」と語る笑和さん。

実際の候補者ポスターを見て、「ママ」という言葉が印象に残ったようだが、「どういうことをしてくれるかっていうのが、私の頭の中にじっくり残っているのがこの候補者だけやけん。他の人もパフォーマンスっていうかこんなことをしますってアピールを聞いてからじゃないと」と、しっかりと考えを述べた。

母親は「すごいね、私らより考えとる」と感心する場面も。

投票日の様子と子どもたちの声

参院選当日の7月20日、高校生たちが装飾した投票所では、「こども参院選」も行われた。当日、高校生たちは投票所の飾り付けに大忙し。子どもたちが緊張した面持ちで投票に臨んだ。

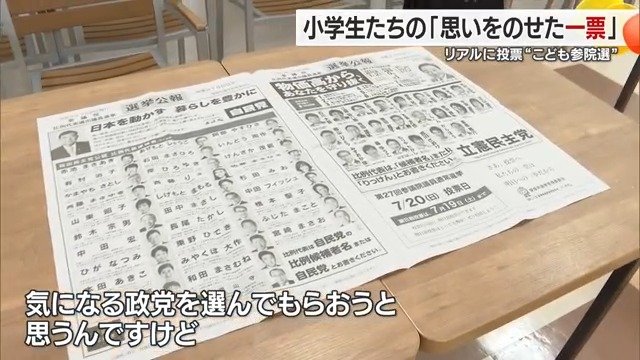

本物とは違い小さな子どもでも参加しやすいよう、実際の政党名から選び丸印をつける形式の投票用紙が用意された。

高校生:

「気になる政党を選んでもらおうと思うんですけど、どれか興味のあるものがありますか?」

子ども役を演じる越智代表:

「難しい、わかんない」

本物の選挙公約を前に、高校生も頭を悩ませる。

「踏み込みすぎない」

「主観をいれない」

「ラインがね、難しいよね」

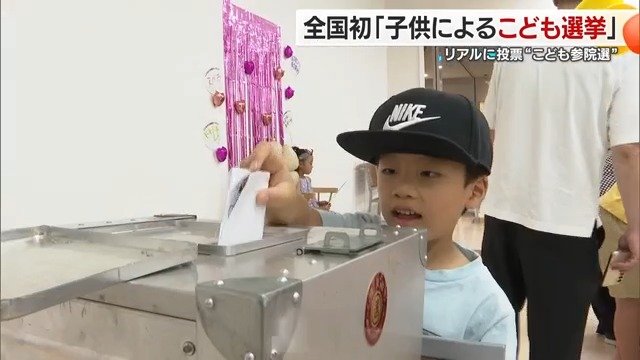

子どもが行う投票がスタート

正午、投票のスタート。

高校生:

「こんにちはーきょうはこの中から何個か気になる政党を選んでもらいたいんよ、1個でもいいし、2個でも3個でもいいけん。」

初めて選挙に挑戦する子どもたちのため、できるだけ簡単な説明を心掛けた。

笑和さん家族もやってきた。投票先についてじっくり考えてきた笑和さん。緊張した表情ですが、高校生のサポートを受けながら思いを乗せて、投票箱へ。

母:

「いれられた?緊張した?」

笑和さん:

「うん」

投票箱に向かう子供たちの表情は、なんだか誇らしげでうれしそうです。投票を終えた笑和さんは「めっちゃドキドキしました」と感想を述べた。

会場には、どんな世の中になってほしいか、将来の夢などを自由に書くコーナーがあった。

また「今イベントを体験しとるけん、初めてやる人よりは堂々と投票できるかなって思います」と将来を見据えた発言も。

高校生たちの予想を上回るペースで投票は進み、用意した100枚の投票用紙は3時間でなくなりった。

他の子どもたちからも「お金高いのが多いので、安くしてもらう人に投票しました」「地域の人に挨拶できる人に投票したいです」など、それぞれの視点からの意見が聞かれた。

未来の有権者を育むきっかけに

高校生たちにとっても、この企画は貴重な経験となったようだ。

「選挙って難しいものやと思ってたんですけど、行くことに抵抗がなくなったっていうか、すごい身近なものだなって考える機会になりました」と、ある女子高校生は語った。

越智代表:

「投じた一票は有権者じゃないので、政治に影響あるわけではないんだと思うんですけど、自分たちが一票入れたことでその政党への注目を今度はこどもたちがするようになると、未来の有権者が育つきっかけになるかなと思います」

今回のこども参院選の結果は非公表だが、実際の選挙結果と大きな違いはなかったという。

政治を「自分の事」として捉えるきっかけを得た子供たち。『未来の有権者』の頼もしい姿だ。