考えてますか?子どもの目の健康

夏休みに入り、お子さんがスマートフォンやタブレットなどを使う時間が増えているという方、多いのではないでしょうか?

そこで気になるのが、子どもの目の健康。

自宅での注意点など目に関するアレコレを取材した。

「ゲーム」「動画」…気づけば3〜4時間!?

実際に子どもたちに聞いてみると?

小学生:

「ゲーム!おうちでは3~4時間くらい使ってる」

児童:

「勉強の動画を見るときにタブレット、自分のiPadとか使う。(その他)ゲームとかYouTubeの動画とか見てます」

保護者からはこんな声も。

母:

「姿勢よく見てっていうのは言ってます。勢が悪いと(電子機器との距離が) 近いので、姿勢を正してちゃんと座ってって」

母:

「やっぱり家での自由時間が増えるので、増えそうかなという心配はしている。子どもとこの機会に話し合ってルール決めて使わせたいと思います」

母:

「学校の宿題もiPadで出るので、もうしょうがないものだと思ってます」

こども家庭庁が今年発表した調査結果によると、平日1日あたりのインターネットの 平均利用時間は高校生で6時間19分、中学生で5時間2分、小学生で3時間44分。

5年前と比べると小・中・高すべてで約1・5~1・7倍に伸びている。

懸念される「スマホ内斜視」とは?

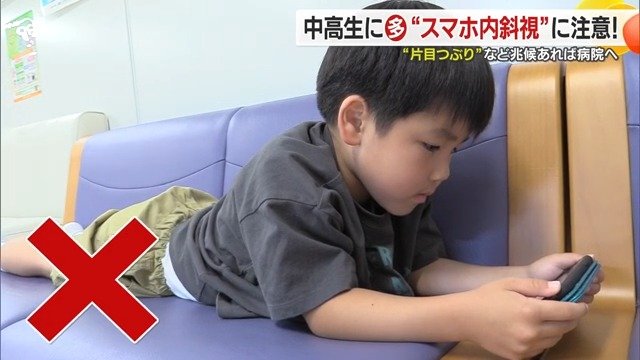

子どもたちの電子機器の利用時間が伸びることで今、懸念されているのが「スマホ内斜視」。

愛媛大学 眼科学講座 飯森宏仁医師:

「スマホ内斜視は幅広い年齢層、小さな子どもから高齢の方まで発症しうるが、特に中高生に多いと言われています。我々も実際の診療の現場で、スマホをたくさん使用している方で内斜視を発症した方というのが、けっこう最近多くなってきている」

「内斜視」とは、ものを見るときに片方の視線がズレてしまう「斜視」の一種で、なかでもスマートフォンの過剰使用が原因のものが、「スマホ内斜視」と呼ばれている。

一度発症すると完治する可能性は低いため、まずは発症させないように予防することが

重要。

家庭でできる!目の健康を守るポイント

そこで飯森医師に日常生活で気を付けるポイントを聞いてみると?

〇スマホやタブレットは30cm以上離す

〇近視の人はメガネやコンタクトを着用した上で距離をとる

〇寝転んで使うのはNG!自然と距離が近くなるので避けましょう

〇子どもは異常に気づきにくいため、周囲の大人が気づいてあげることが大切だ

飯森医師:

「本能的に片目をつぶってらっしゃる子がいるが、そういう兆候があったりすると早めに病院に行った方がいいと思う」

「片目つぶり」といってものがダブったり、二つに見えてしまうのを見やすくするために、片目をつぶって見ている場合は注意が必要。

簡単セルフチェック方法

家庭でできるチェック方法として、飯森医師が紹介するのが「フラッシュ撮影チェック」。

飯森先生:

「フラッシュをたいて正面からカメラを見させて写真を撮った時に、フラッシュの白い光が黒目の部分に反射されるので、写真を確認し、黒目の中心にフラッシュの白い反射光が左右対称にあるかチェック。

本来だと黒目の真ん中にフラッシュの白い点が出るのですが、スマホ内斜視の疑いがあると、片目のみ、その点の出る位置が真ん中ではなく左右どちらかにズレるそう。

少しでも違和感を感じたら早めの眼科受診がおすすめ。

目の発達に寄り添う場所も 松山盲学校の「教育相談」

目に不安を感じた時、相談できる場所もある。

松山市の「県立松山盲学校」では、視覚障がいの有無に関係なく、子どもから大人まで利用できる「教育相談」を実施しており、誰でも無料で相談でき、現在は22人が利用している。

松山盲学校・森本優子先生:

「幼児のお子さんは通常の保育でもリトミックといって、体を動かしたり音楽に合わせて合奏したりという活動があるので、取り入れている。年齢や発達段階に応じて、 興味のある課題を用意したり。大人の方は相談のみ。見え方とかその人のニーズに応じて内容は考えている」

松山市の幼稚園に通う東谷音柊さんも「教育相談」を利用している一人。音柊さんは、水晶体が濁ることで視力が落ちる先天性白内障で、生後3か月で右目を手術。

生後9か月の時から約2年半、月に2回盲学校に通っている。

今音柊さんが行っているのは、片目をアイパッチで隠しての活動。何もしないと視力が良い左目ばかりに頼ってしまうため、あえてアイパッチで隠し、悪い方の右目を使う練習をする。

遊びの中で「楽しく見る」ということを意識

この日が人生でヨーヨー釣りが初めてという音柊ちゃんは、視力が弱い方の目だけでは

苦戦するが、先生にアドバイスをもらいながら輪っかの先をよく見て引っかけると…

森本先生:

「おっ一気に2ついったね」

遊びの中で「楽しく見る」ということを意識して、活動内容を工夫しているそうだ。

音柊さんの母・里穂さん:

「とりあえず知識がある人と話したい、聞いてほしいという気持ちが強かったので、電話をしました。どきどきでした。赤ちゃんの時は(アイパッチを)貼ってることに違和感があるので、1日に5回とかはがされたり。やっぱり、なんで?ってなるときもあった。(教育相談で)集中すると気にならないみたい。やっぱり家では限界があるので、教育も。そういう面でも音柊の成長にはすごいよかったなって思います」

デジタル社会だからこそ、正しい使い方を

松山盲学校の深井校長は、今後も「目の相談機関」として地域に役に立てればと話す。

松山盲学校・深井千代校長:

「盲学校は特別な学校に思われますけど、特別な学校ではありません。地域のどの方のことに対しても私たちは相談にのったり、支援したりすることができますので、気軽に本校を使っていただければ本当に嬉しいです」

デジタル社会の現代で電子機器を使わないというのはとても難しい。適切な使用を子供も大人も一緒に考えてほしい。