ここ10年ほどで一気に身近な存在となった、ドローン。福井県はこの春、ドローンのスペシャリストのポストを新設し、40代の男性職員が就いた。「ドローンで福井を変えたい」と話す男性が描く未来像とは―

人手不足をドローンが補う

「上げまーす」

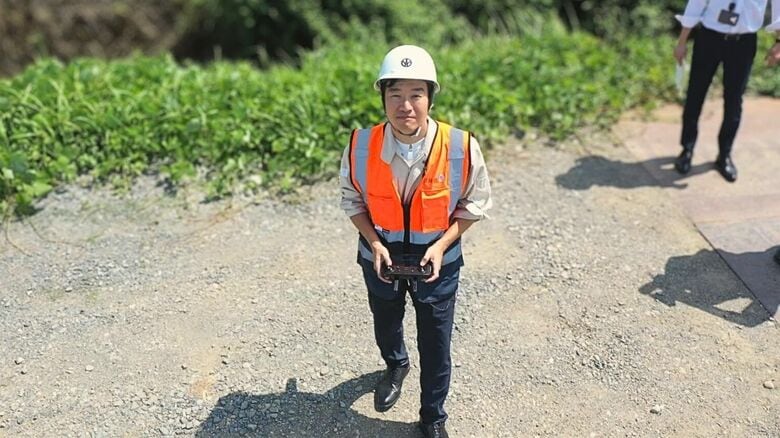

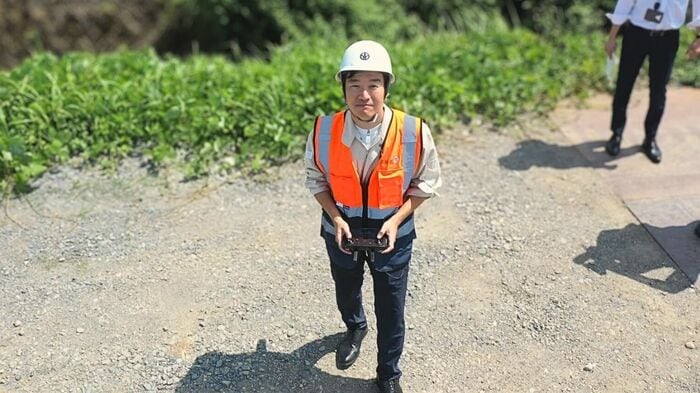

福井市内の河川敷でドローンのリモコンを操縦する男性。上空から河川の工事の様子を撮影している。

福井県庁の職員でドローン活用ディレクターの朝井範仁さん(41)だ。2025年4月に新設されたこの役職、ミッションはずばり“ドローンで福井をもっと便利にすること”。

「ドローンは全分野で使える技術だと思っている。人手不足の状況において、人に置き換えられる技術だと思っているので…便利な社会にしたい」と意気込む。

災害を機にドローン活用のシステムづくりに着手

朝井さんがドローンに着目したのは約10年前。林道の安全管理を担当していた際に「パトロールに人手がいなくて行けないような所で災害が発生する。人をドローンに置き換えられないかと思った」という。

さらに、2022年に南越前町で起きた記録的な大雨被害。ここでも―

「問題だったのは、道路が寸断されると、その先に確認に行くのが困難だということ」

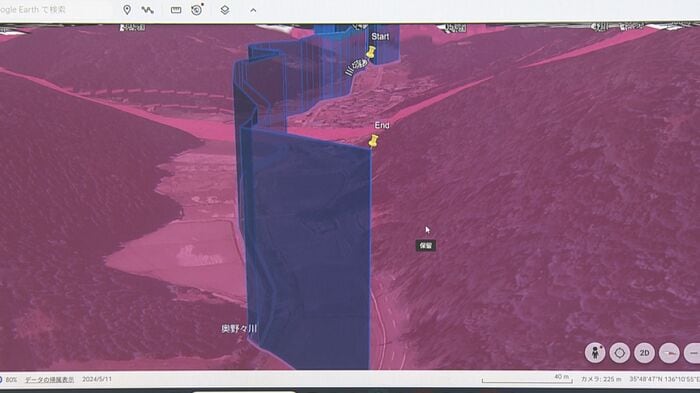

この災害を機に翌年の2023年、朝井さんはドローンが自動で飛行し被害状況を確認できるようシステムづくりに着手した。目指したのは「事前に飛行ルートを設定して飛ばし、ルート上を自動で飛行させてドローンが(被害現場を)見てくる」こと。

2024年秋の能登半島豪雨では、ドローンを使い復旧に貢献した。ドローンで撮影した映像を3次元化し「被災カ所で、どこからどの程度の土砂が出ているか面積を測ることもできるし、土砂を搬出するのにどれくらいのトラックや重を使い、どれくらいの期間が必要かを試算できる」という。

知事に志願しポスト新設

ドローン活用の思いを強くした朝井さんは、このポストを知事に自ら志願した。「福井県庁に(ドローン活用を)している人がいなかったので、プロジェクトとしてできるのは“ディレクター”ではないかと思い、“やりたい”と伝えた」

課題は飛行ルートと採算性

世界的にも先行している静岡県浜松市では、ドローンで中山間地域に医薬品を運ぶなど、社会での利用が進んでいる。

朝井さんはドローンを社会に生かす実例を学ぶセミナーも開催。民間のドローンスクールや測量会社の担当者ら、約30人が参加した。

クリアすべき課題は大きく2つ「飛行ルート」と「コスト・採算性」だ。

その「飛行ルート」として注目しているのが、河川の上空。県では南越前町の豪雨被害を受けて、県内全域の主な河川の上空を自動飛行させるコースとして設定した。約1200キロにも及ぶ飛行ルートだ。

これを災害時以外に活用することを検討している。「事前に登録したルートを使って物流ができないかを考えている」

2つ目の課題である「コスト」。その解決のポイントは、複数の目的を“組み合わせる”ことだ。

先行地である静岡・浜松でドローン事業を運営する会社の代表は「物流クライシスを何とかしないといけない。単体ではできないから点検を兼ねた“点検と物流”を合わせて採算取れるようにできないか」と話す。

ビジネスとして成立させるためには、1度の飛行でより多くの目的を行う一石二鳥ならぬ、“一石三鳥・四鳥”が求められているのだ。

福井をドローン活用の先進地に

「ドローンはいろんな“効果”がある。医療、農業、獣害対策、河川など、メリットはあるがそれだけではやらないことを組み合わせてやれないかと考えている」こう話す朝井さんは、民間企業とも協力して仕組みづくりを模索する。

「いずれ、車社会の次に“ドローン社会”が来ると思っていて、そこに向けて3年後ぐらいには福井県がほかの県に比べてドローンが“日本一飛んでいる県”にしたい」(朝井さん)

人口減少が進む中、国もドローンや自動運転などを活用することで便利な社会を全国くまなく行き渡らせる「デジタルライフライン全国総合整備計画」を策定している。

課題はあるものの、福井の空でも日常的にドローンが活用する社会は、そう遠くないのかもしれない。