2025年6月、「大阪・関西万博」の会場で、島根県西部の伝統芸能「石見神楽」の特別上演が行われた。2日間計4回の公演はいずれも満席で、その魅力を世界の人々にアピールした。

万博のステージでは新しい演出も加えられ、進化した姿を見せた「石見神楽」を、次の時代へ伝統を引き継ごうと模索する関係者の思いに迫った。

万博公演へ総勢150人の「神楽団」

2025年6月11日。

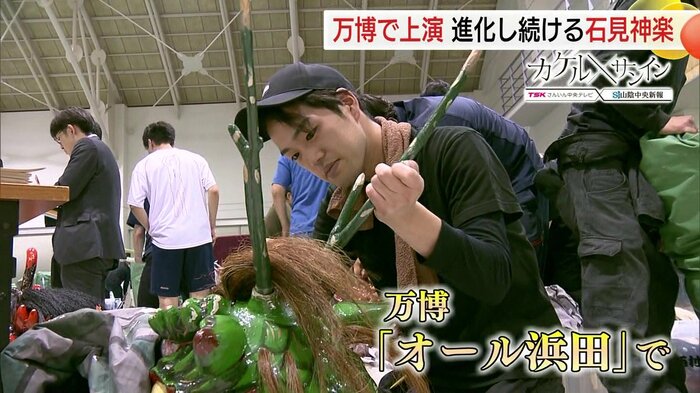

大阪・関西万博での「石見神楽」公演を8日後に控えたこの日、浜田市内で最後の練習会が開かれた。

市内の社中、神楽団体からから約100人が集まり、「通しげいこ」で流れを最終確認した。

今回の大阪・関西万博での公演には、浜田市から総勢約150人が参加する。

万博会場で「石見神楽」が上演されるのは、前回1970年の大阪万博以来55年ぶり。

その大舞台に向け、メンバーは2025年3月からほぼ毎週、練習を重ねてきた。

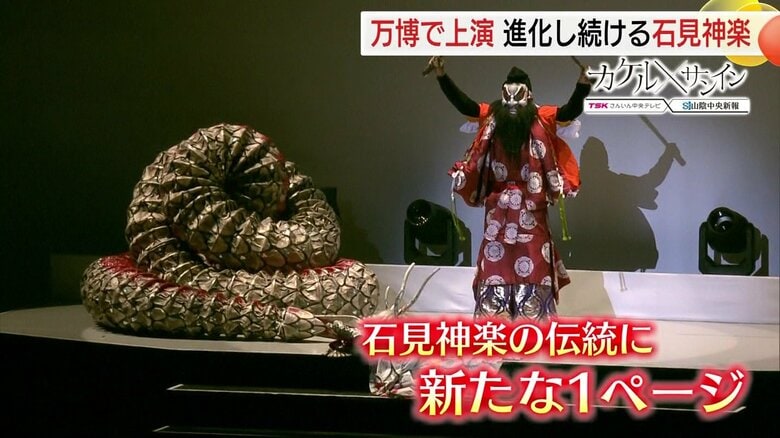

“オール浜田”で55頭立て「大蛇」

55年ぶりの万博公演にちなみ、演出の目玉は「55頭立て」の大蛇。

「石見神楽」のシンボルとも言える「大蛇」は、前回の万博では8頭立て、普段は4頭程度が一般的で、「55頭」はまさに桁違い、かつてない数だ。

この特別な演出のために、浜田市内の神楽団体が合同チームを結成。

舞い手や囃子手だけでなく、衣装や道具も持ち寄って「オール浜田」で演じることになった。

55年ぶりの万博公演 伝統継承のきっかけに

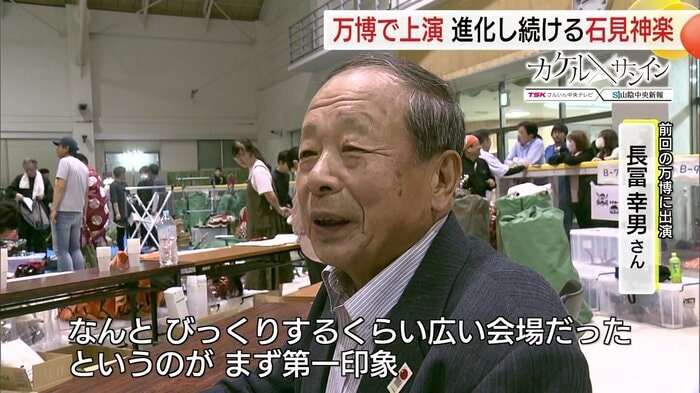

練習の様子をじっと見つめるのは、長冨幸男さん(78)。55年前の大阪万博の舞台に出演した。

「この田舎から出ると、会場はものすごく広いところだった。びっくりするぐらい広かったなと、いうのが、第一印象」と55年前を感慨深く振り返った。

長冨さんは当時23歳。大蛇の頭を出したり、尻尾を動かしたりしたという。

さらに当時を振り返った。

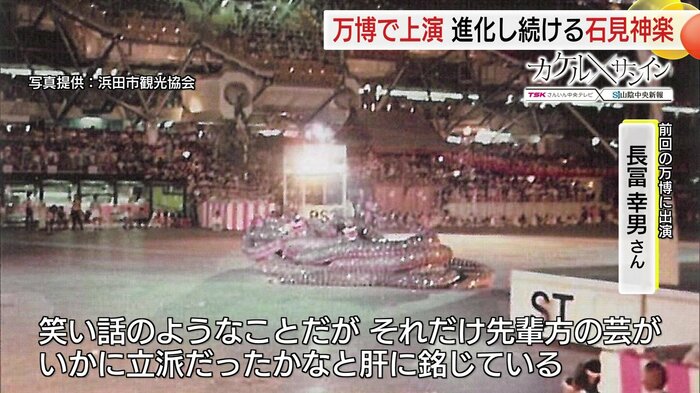

「片付けている時にね、観客から『あんたら、きょうは公演があっただろうが、公演がないときには、この大蛇をどうやって飼っているのかい』と言われたこともあるんだよ。なんと笑い話のようなこと」があったそうだ。

長冨さんは、「当時の先輩方の芸が、いかに立派だったか」がわかる話だったと思い、以来、肝に銘じて、先人から受け継いだ伝統のバトンを守ってきた。

あれから半世紀余り、今度は次の世代にバトンを渡す番だ。

伝統の「バトン」次の世代へ

この日、そのバトンを受け取る若手も練習に参加していた。

大蛇役の前澤文次郎さん(26)は「神楽はやっていて楽しい。(万博では)浜田市の神楽はすごいって思ってほしい」、同じく大蛇役を務める品川生翔さん(17)は「幼稚園の年中のころからやっています。前回55年前の万博で、石見神楽が一気に有名になったこともあって、今回も同じ大阪なので頑張ろうと思っています」と、大阪・関西万博の舞台に向け、意気込んだ。

大舞台で圧巻パフォーマンス

そして、6月19日の公演初日。

会場の「エキスポホール」には、開演の3時間ほど前から観客の列ができた。

2日間計4回の公演は、すべて満席。あわせて約6400人が「石見神楽」の世界に浸った。

今回の公演では、プロジェクションマッピングやナレーションなど、これまでになかった新しい演出を取り入れた。

初回公演を終えて、長冨幸男さんは「きょうは最高によかったですね。今まで、練習といっても段階が違うし、練習をしていた会場も違う。本当に立派に見えた」と興奮気味に話し、後進のステージを称えた。

55年の時を経て臨んだ大舞台で見せた圧巻のパフォーマンスは満席の観客を魅了、新たな境地を切り開き、「石見神楽」の伝統に新たな1ページを刻んだ。

先人に感謝 思いを次の世代へ

出演した若手も「教えられたことしかできないので、今まで、先輩方に教えていただいたことを忠実にやることを心がけてやってみたつもりです。いい演技だったかなと思います」、「浜田市の神楽産業、ものづくりがあって、こういう場に立てて、先人に改めて感謝しながら、演じさせていただきました」と、ステージを振り返った。

少子高齢化が進み、地域文化の担い手確保も課題となる中、55年ぶりの万博をきっかけに「石見神楽」の伝統のバトンは、確実に次の世代に渡されようとしている。

未来へ…エポックメーキングな万博公演

大阪・関西万博での石見神楽公演では、伝統を守りながらも、最新のテクノロジーを取り入れた圧巻のステージに「万雷の拍手」が起きた。

2025年の万博公演は、後世の神楽人が「石見神楽」の継承にとって大きな転機になったと評することになるかもしれない。

(TSKさんいん中央テレビ)