宅配便の再配達率を減らそうと国土交通省は、従来からある対面での宅配だけでなく、あらかじめ指定した場所に対面せずに荷物を届ける“置き配”も標準的な受け取り方法に加えるべく検討を始めている。普及が進む置き配について、街の人に利用状況などを聞いた。

ドライバー不足深刻化…再配達率削減へ

6月、東京都内で物流の最終拠点から物を消費者に届けるまでの最後の配送区間に存在する課題を検討する会議が開かれた。

中でも大きな課題となっているのが、宅配便の荷物の受け取り方法だ。

中野洋昌国交相は「対面の受け取りに加えて、置き配などの多様な受け取り方法を受け取りの際の選択肢の一つとして位置づけるかという議論をしていく」と話した。

ネット通販の普及に伴う宅配便取り扱い個数の増加と2024年に始まった時間外労働の上限規制で深刻化するトラックドライバー不足。

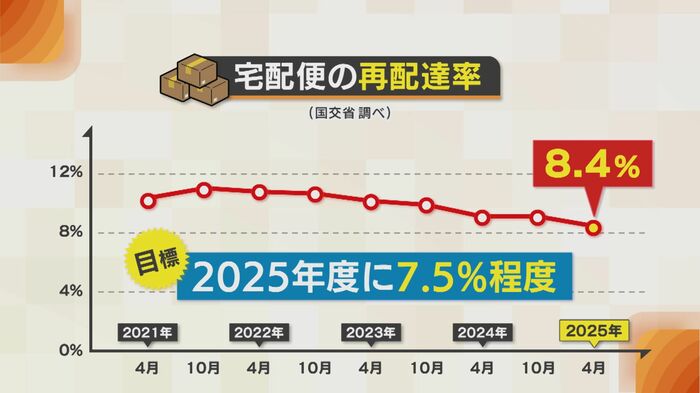

ドライバーの負担軽減のため、国交省は、宅配便の再配達率を25年度に7.5%程度まで削減することを目指しているが、25年4月の調査では8.4%と減少傾向にはあるものの、目標からは遠いのが現状だ。

そこで国交省は、配達時に不在でも荷物を受け取ることができる“置き配”に着目。対面での受け取りと同じように標準化できないか検討を開始したのだ。

“置き配の標準化”街からは様々な声

実際に、新潟市ではどれほどの人が置き配を活用しているのか聞いてみた。

30代 専業主婦:

対面でも受け取るし、置き配で頼むときもある。

30代 医療関係:

不在が多く、再配達も面倒くさいので、だいたい置き配。

30代 自営業:

配達員の人の負担も軽減されると思うので、置き配標準化のほうがいいのかなと思う。

すでにサービスを利用している人からは置き配の標準化を歓迎する声が聞かれた一方で…

20代 フリーター:

楽な面もあるとは思うが、盗難の可能性とかが少し怖い。

30代 会社員:

防犯的に心配。住所がばれてしまうとか、若そうな女性の名前だと危険なのでは。

30代 飲食業:

指定できれば使うと思うが、指定できない場合もある。

10代 専門学校生:

宅配ボックスがなくて、玄関までしか宅配の人が入ってこれない。

置き配による犯罪の被害を心配する声が上がったほか、置き配を利用したくても利用できないケースもあり、制度上の懸念も聞かれた。

これについて中野国交相は「置き配に係る盗難リスクなどに対する国民の皆様の様々な声がございますので、これを当然踏まえながら施策の深度化に向けた検討を進めてまいりたい」と話した。

国交省は、秋ごろをめどに対策をとりまとめる方針だ。

(NST新潟総合テレビ)