物価高などで多くの「ひとり親家庭」が厳しい生活を強いられている。出産や育児に悩む女性に安心できる居場所を提供しようと、出産する前の妊婦の段階から支援する動きも広がっている。

■離婚で住まいの問題に直面…5歳児と1歳児を育てるシングルマザー

名古屋市に住む40代の田中さん(仮名)は2年前に離婚し、5歳の長男と1歳の長女を育てている。育児休業中で、貯金を取り崩しながらやりくりしている。

まだ幼い2人の子育てに追われ、夜中も授乳のため、十分な睡眠がとれていないという。

田中さん(仮名):

ちょっと自分の食事量減らすとか、あとは元々外食はしなかったですけど、さらに減らすとかしても、なんか安いものをみんなでわけるとか、贅沢はしないように。(2人の子供が)手がかかる年齢っていうのもあるんですけど、本当に人手が足りなくて、ご飯作るのも、泣きわめくのをおんぶしたり、だっこしたりっていう感じなんですけど。

離婚後に田中さんは、住まいの問題に直面した。

田中さん(仮名):

前に住んでいた家が元夫の社宅だったので、今すぐにも出たい。(引っ越しが)3月の末だったんですよ、その時期が。どこの業者も空いてないとか、すごい金額が高いとかでどうしようって。

■部屋を借りたくても借りられない…少子化の日本でも進まぬシングルマザーへの支援

田中さんはNPOの支援を受け、周辺の相場より家賃が3割ほど安い部屋を借りて暮らしている。

田中さんを支援する認定NPO法人「LivEQuality HUB(リブクオリティハブ)」は、様々な問題を抱えるシングルマザーの親子が、安心して暮らせるようにサポートしている。

シングルマザーは収入面や保証人がいないなどの理由で、部屋を借りたくても、入居を断られることが多いという。

LivEQuality HUBの榊原有望さん:

シングルマザーさんって妊娠、出産をきっかけにお仕事をやめられているお母さんたちが多いので、仕事がないというので、まず部屋を借りられないという状況があります。そこに加えて、小さいお子さんがいるということで、子供の騒音問題を気にされて「貸すことが難しいよ」という風に断られてしまうというケースが多いです。

LivEQuality HUBの紹介で、2025年3月末時点で、名古屋市内で27世帯66人が入居している。

部屋を貸すだけでなく、定期的に悩みを聞いたり、入居する親子が集まるイベントも開かれている。

田中さんは、無料で食料などを受け取れる支援があることを教えてもらった。箱の中には子供たちが喜ぶお菓子なども入っている。

田中さん(仮名):

子供のためのというのが本当にありがたくて、こういうのも結構高いんですよ。だけど、それをいただけるっていうのと、あと物価高で本当にお米がない時に、これでどれだけ助けられたかっていうぐらい。

田中さんは1年後に育児休業を終え、再び仕事と育児の両立が始まる。少子化が進む日本では、シングルマザーに対する社会の理解と支援は、まだまだ遅れているという。

LivEQuality HUBの榊原有望さん:

1人で子育てできるのかな?っていうところから、会社で本当に働けるのかな、大丈夫なのかなっていうようなお話があがったりとか、本来であればとても可能性が広がっているはずのお母さんがそうやって「ちょっと大変なんじゃないのかな」ってふうに見られてしまうところがリスクとして感じています。

■命を守る『最後の砦』に…東京に「赤ちゃんポスト」

2025年3月31日、東京都墨田区の社会福祉法人が、全国で2例目となる「赤ちゃんポスト」の運用を始めた。

墨田区の賛育会病院に設置され、親が育てられない乳児を匿名で預かり、児童相談所などと連携し、乳児院や里親につなぐという。

妊婦が医療機関以外に身元を明かさずに出産する「内密出産」の事業も始まった。批判の声もある中、病院側は「こうした取り組みが必要ない社会を願う」としたうえで、赤ちゃんの命を守る「最後の砦」だと訴える。

賛育会病院の賀藤均院長:

予期せぬ妊娠や、孤立出産の悩みを抱える女性の増加や、嬰児の遺棄、または虐待死など痛ましい事件が後を絶ちません。生活困窮、育児不安、虐待など、その背景は複雑になり深刻化していると考えております。

予期せぬ妊娠や貧困などの問題で、赤ちゃんを育てることが難しい女性たちは『特定妊婦』と呼ばれ、出産する前から支援が必要とされている。

「特定妊婦」の数は2020年には8327人と、10年前のおよそ10倍に増加した。

産まれてくる命と母親を守るために、出産する前からの支援が求められている。

■『助けてもらっていいんだよ』出産前から手厚い支援する団体も

岐阜県岐阜市にある乳幼児ホーム「まりあ」が運営する「にんしんSOSバトンぎふ」では、思いがけない妊娠などの相談を、電話やLINEで受けつけている。

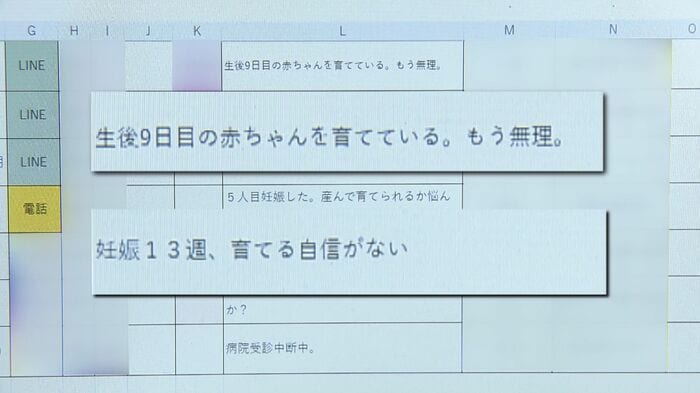

「生後9日目の赤ちゃんを育てている。もう無理」「妊娠13週、育てる自信がない」など女性たちから寄せられる声は切実だ。

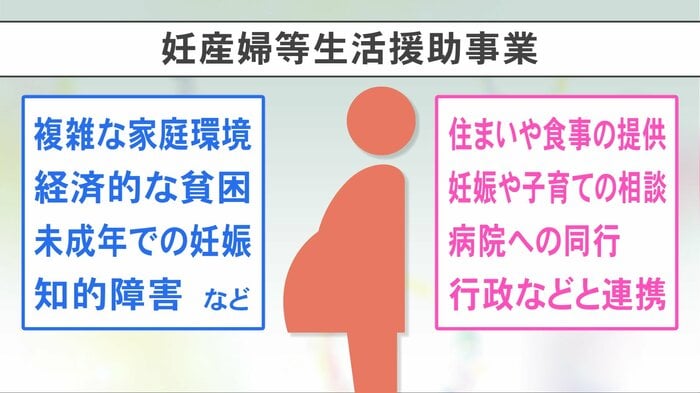

2024年4月からは、児童福祉法の改正に伴う「妊産婦等生活援助事業」が、新たに始まった。

複雑な家庭環境や経済的な貧困などが原因で、安心できる居場所がない妊婦に、住まいや食事を提供するなどの生活支援のほか、妊娠や子育てに関わる相談や、病院に同行するなど、出産前から様々な形でサポートする。

東海3県では、岐阜県がすでに岐阜市と中津川市の施設に委託して支援を始めていて、名古屋市も2025年度中に開始できるよう、準備を進めている。

乳幼児ホーム「まりあ」は事業が始まる前から、出産や育児が困難な女性のサポートを続けてきた。

出産前後の女性が宿泊できる部屋も用意されていて、自立して子育てができるようにサポートする。

助産師や看護師などの資格を持ったスタッフが、24時間ともに生活し、病院などにも同行する。

開始から1年で、のべ9人が宿泊を利用し、子育ての基礎的な知識についても学んでいる。

妊産婦等生活援助事業コーディネーターの嶋啓子さん:

ここで1人で赤ちゃんのお世話できるように練習をして「お家に帰ったらこういう生活が待っているんだな」と。1杯入れると何ccのミルクが作れるんだよとかも、練習しないとわからない人たちもいるので。「哺乳瓶とかって消毒いるんだよね」ていう話とかも知らない人もいるので。

妊娠や子育てに悩む女性たちには、「安心できる居場所」が欠かせない。誰にも相談できず苦しんでいたら思い詰めず、声を上げてほしいという。

妊産婦等生活援助事業コーディネーターの嶋啓子さん:

「助けてもらってもいいよ」って、妊娠だけじゃなくていろんなことについてですけど、助けてもらっていいんだよ。「声を上げてくれれば、選択肢はあるよ」っていうことかな。産んで育てる。産んでどこかに赤ちゃんを託しておきたい。いろんな選択肢も含めてですけど、「必ず道はあるから、誰かに声を上げてみてね」っていうことです。

2025年4月10日放送

(東海テレビ)