地方にある百貨店が次々と姿を消す中、三重県の「津松菱(つまつびし)」は“日本一休む百貨店”へと転換し、客との接点を増やすことで再建を図っている。また、閉店を決めた「名鉄百貨店」は“外商”に活路を見いだし、顧客との繋がりを保とうとするなど、各社が生き残りをかけた取り組みを進めている。

■また1つ姿を消す…創業70年の名鉄百貨店が閉店へ

2015年に閉館した「名鉄ホール」は、1957年に名古屋駅前の名鉄百貨店の中にオープンした老舗劇場で、東海地方の文化・芸能の拠点として親しまれた。

薄明りに照らされたホールに、出演者が使った控室、そしてナナちゃんの着せ替え衣装が保管される部屋もあるが、近い将来、姿を消すことになる。

名古屋駅前の再開発を受け、名鉄百貨店は2026年2月末での閉店が決まった。近年は、競合する百貨店との競争などから業績は苦戦していて、創業70年の老舗がその幕を下ろす。

名鉄百貨店 石川仁志社長:

2026年2月28日をもちまして本店の店舗営業を終了することを決議いたしました。残念であり、胸の痛む思いであります。

2020年以降、東海地方だけで5つの百貨店が閉店している。

2024年7月には、岐阜県内唯一の百貨店だった岐阜高島屋も閉店した。

大型ショッピングセンターやネット通販台頭のあおりを受け、かつて“地域のシンボル”だった百貨店が、消えつつある。

■市内唯一の百貨店「津松菱」過剰投資で経営危機に陥った過去

三重県津市にある百貨店「津松菱(つまつびし)」は、県内に2つしかない百貨店の1つだ。

津松菱は、1936年に地元財界によって作られた大門百貨店が前身で、市内唯一の百貨店として地元に親しまれてきた。

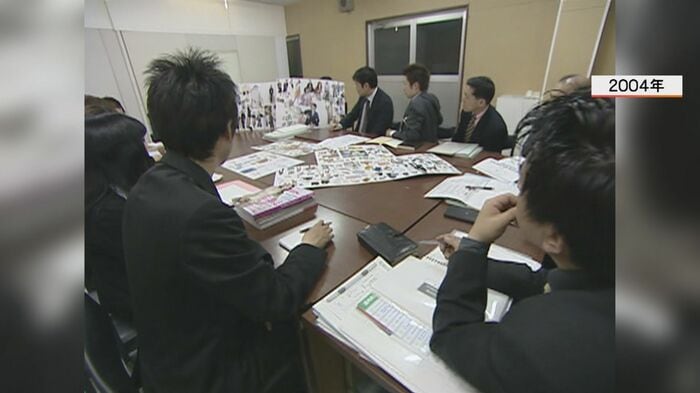

しかし、店舗拡大に伴う過剰投資で経営危機に陥り、2004年度から産業再生機構の支援を受けて再建計画がスタートした。

営業本部長の川合正さん(かわい・ただし 63)は、入社以来40年余り、店を見守ってきた。

津松菱の川合正さん:

平成5年にここから向こうが拡大された形ですね。負の遺産はここからの部分において、借り入れがたまっていったのは事実ですね。

川合さんは当時、若手社員の再建のプロジェクトチームにも出席していた。再建を進める中で浮かび上がった“ひずみ”が、現在の営業形態につながったと振り返る。

津松菱の川合正さん:

店休日を一時期減らして、売り上げをもっと拡大させようというような動きはございました。固定顧客様と我々スタッフとのミスマッチというか、そういったものが起こってしまいまして、お客様にせっかくお越しいただいたのに、楽しくお買い物を楽しんでもらえなかった。

■営業日を増やした過去からの決別…今や休業日が全国最多の百貨店に

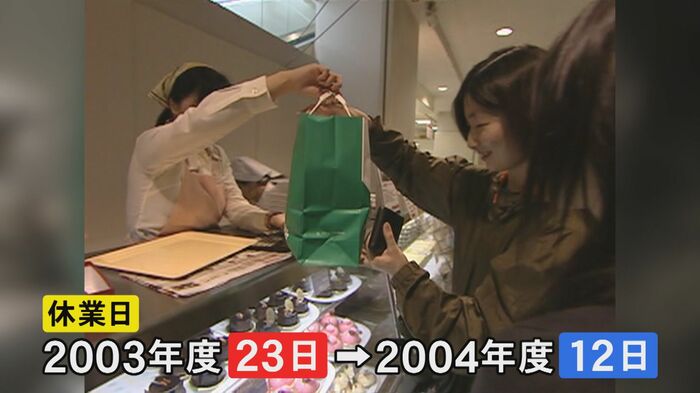

津松菱は、改革がスタートした2004年度に、店の休みを2003年度までの23日から「12日」に削減した。

営業日を増やした一方、シフト制の従業員の休日が流動的となったため、常連客が訪れても普段から接客する店員がいない“すれ違い”が起きた。

そこで2005年度からは、休業日を「23日」に増加した。現在は28日まで増やしていて、これは全国の百貨店で最多となっている。その結果、従業員と客との“すれ違い”は少なくなった。

好日山荘の従業員:

定休日が増えるということに対しては、やっぱりお客様と会う機会が単純に多くなったと自分は捉えてて。それに対してはすごく嬉しいですね。本当すれ違いっていうのが一番残念なことなので。

紳士服の担当者:

ここの顧客様は私がいる・いないを結構把握してくださっている。目当てで来ていただく方もいらっしゃいますし、それは顧客定着につながっているのかなとは思います。

こうした細かい取り組みなどから、2006年度の売上高は88億4700万円となった。2004年度から4億円ほど増加していて、業績は徐々に回復している。

最近では、新型コロナの影響で業績が悪化したものの、2023年度は5年ぶりの黒字となった。

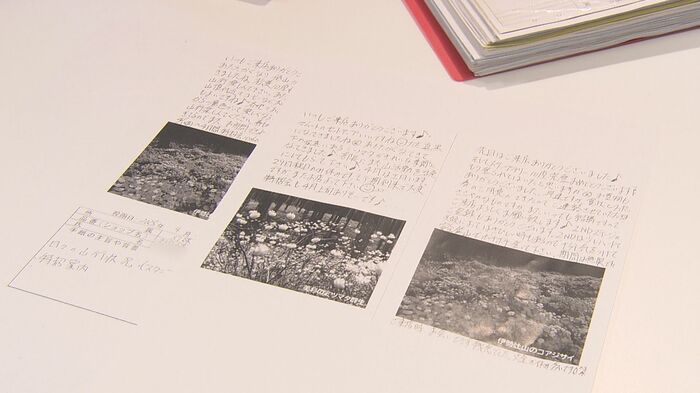

他の百貨店より休みが多いことから、従業員が客に対して「手紙」を用意する取り組みも行っている。

好日山荘の従業員:

これがお客様に日々「サンキューレター」というので書かせていただいているお手紙。自分がいる時に来ていただけるように。自分の休みの日とかをお知らせするという意味で伝えています。

「日本一休む百貨店」に生まれ変わった津松菱は、地方での生き残りをかけ、前を向いている。

津松菱の川合正さん:

地方の百貨店っていうのは、地域の方々との1to1のコミュニケーション。地域の1人1人のお客様のお役に立つというような気持ちを持った形をとれるお店でないと、存在できないのかなと。われわれ地方百貨店は、お客様に寄り添うことができる、そういった体制が重要じゃないかなと。

■売上の25%を占める「外商」百貨店閉店後も顧客を繋ぎ止められるか

70年の歴史に幕を下ろし、2026年2月末での閉店を決めた名鉄百貨店。力を入れてきたのが「外商事業」だ。

4月17日から始まった外商事業肝いりの高級絨毯の催事の期間中だけは、外商の担当者も客の自宅に出向かず、催事場で迎える。

外商担当者:

80×120前後で、あそこの玄関にもし置いていただけるのであれば。

客の自宅に足しげく出向く外商担当者。家の間取りをイメージしながら、客にマッチした商品を提案するのも、外商担当のなせる業だ。

外商担当者:

税抜きが20万2000円で、消費税込みで22万2200円。ポイントが9倍つきますので。

男性客:

ここはね、やっぱりこの雰囲気がいいね。あまり都会すぎないでしょ。だから僕らみたいな田舎もんにとっては非常に安心できる。

女性客:

やっぱり楽しみがなくなるって、寂しいです。

外商担当者:

やっぱり全てお客様との会話の中から、お客様が本当に望んでいらっしゃるものを、なるべく近いものをご提案したいのが僕の心情なので。今日は非常に気に入ってお帰りになられたので、よかったと思います。

名鉄百貨店では、外商事業が売り上げの25%を占めている。70年にわたる客の信頼に応えようと“次の一手”を打っている。

名鉄百貨店から東へ250mほどにあるビル「センチュリー豊田ビル」に5月14日、「M’s ROYAL GALLERY(エムズ ロイヤル ギャラリー)」をオープンする。

店舗面積は138平方メートルほどで、美術品や伝統工芸品を扱うことにしていて、ここを拠点に外商事業を継続する。

玄関や内装なども、高級感たっぷりに生まれ変わる予定だ。

店舗がなくなり「外商」だけ生き残ることで、顧客とのつながりを維持することができるのか。

名鉄百貨店 外商本部の宇佐見彰朗副本部長:

絵を持ってきて商談したり、陶器ですとかをこちらに持ってきたり。店舗営業は終了するんですが、外商として残りますので、これからもお客様とつながっていけるようにしていきたい。お客様の生活ですとか、お客様に寄り添いながら営業していきたいと考えております。

■地方で激減する百貨店が“生き残るため”に必要なことは

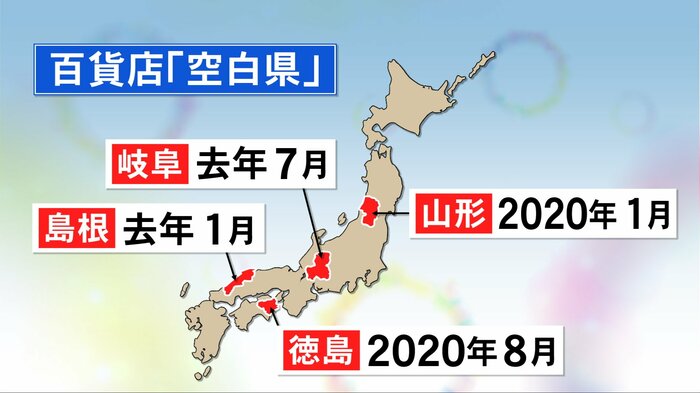

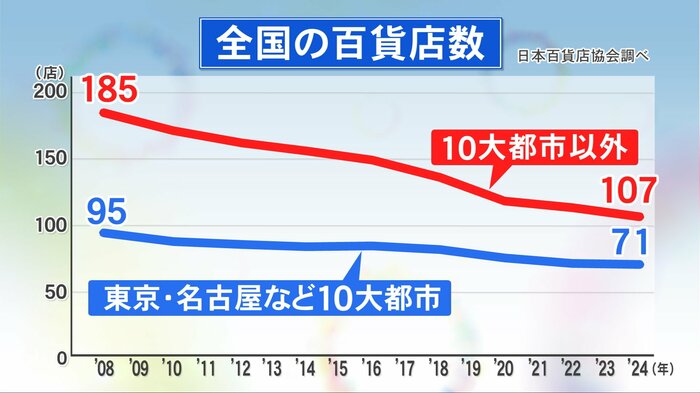

生き残る百貨店がある一方で、県に一つも百貨店がない“空白県”が全国に4県ある。全国の百貨店の数は、この15年ほどで100店余り減った。

大都市圏は緩やかに減っているのに対して、地方が激減している。

地方の百貨店が苦戦する理由について、百貨店の歴史に詳しい中部大学の末田智樹教授は、大型ショッピングセンターやネット通販の勢いが増していることに加え、地方で顕著な人口減少が起きていることを指摘する。また、インバウンド需要にあずかれないことや、建物の老朽化も理由に挙がるということだ。

生き残るためにはどうすれば良いのかについて、末田教授は「地域との関係性を大切にすること。そして、文化の発信基地という位置付けを守り、施設の提供などリアルな店舗をいかした店作りが大切」と話している。

2025年4月23日放送

(東海テレビ)