広島で名産のカキの身をむいた後の「かき殻」は処理に困る厄介者だったが、砕いて海岸にまくと、泥の中の有害物質を浄化する効果があることがわかった。生産量日本一のカキは、殻が「海を守る」救世主に。「海でとれたものをまた海へ」資源をとことん有効活用する試みを取材した。

白い砂浜のよう

広島県廿日市市の海岸の干潟ではクレーン車を使って大規模な工事が行われている。

まかれているのは白い砂のように見えるが、実はかき殻を1cm以下に細かく砕いたものだ。干潟の泥を浄化する「救世主」として、10年で5,500トンをまくプロジェクトが始まった。

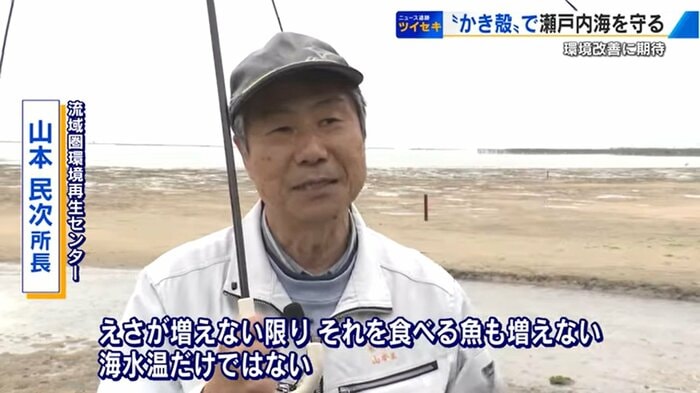

瀬戸内海全体の漁獲量は近年、減少傾向が続いている。海の環境改善に取り組んでいる広島大学名誉教授の山本民次さんによると、瀬戸内海全体の水質は改善され、「きれいな海」に変わったものの、魚が食べるエビやアサリなど小さな生き物が暮らす干潟では泥から有毒な硫化水素が発生しているという。

取材した五十川裕明記者が、干潟の泥を掘ると、真っ黒いヘドロが堆積していた。

山本さんは「生物がいないのは泥の質のせい。泥が悪くなると貧酸素になり、生物が住めなくなる。えさが増えない限りそれを食べる魚も増えない。海水温上昇だけではない」と干潟の環境悪化が漁獲量減少の一因と説明する。

泥の硫化水素をかき殻が浄化

山本さんによると、砕いたかき殻についた酸素が、干潟の泥の中の有害物質「硫化水素」を酸化して浄化する効力があるという。

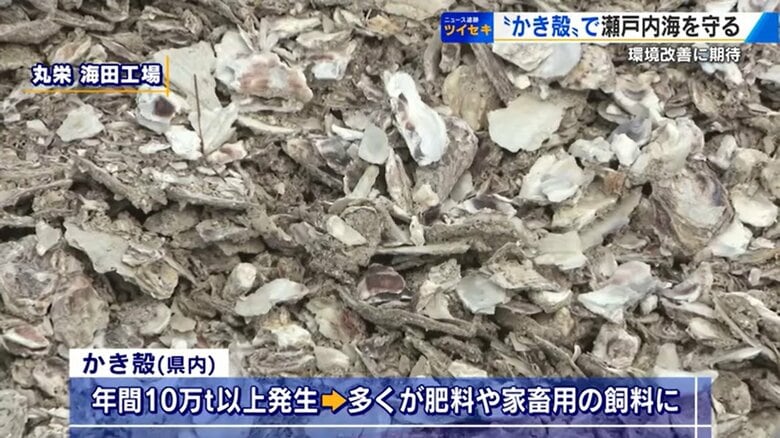

生産量日本一を誇る広島のカキは、むき身にするときに、年間10万トン以上の殻が出るが、多くは肥料や家畜用の飼料などの「資源」として再活用されてきた。それでも余る分の新たな需要の掘り起こしが近年課題となっていた。

そんな中で、高温で乾燥させた殻の表面の酸素を干潟の泥に混ぜ込む環境改善は自然にも優しい循環型の取り組みとして注目されている。

かき殻加工業者 卜部産業の藤本秀樹さんは、「量も出るので、我々にとっては非常にありがたい取り組み」と期待する。

すでに、かき殻をまき始めた東広島市安芸津町では硫化水素の発生を抑えることに成功しており、少しずつ生物が戻ってきているという。

山本さんは「地球全体の温暖化はなかなか止まらないが、いま瀬戸内海の問題は我々の力で人為的にある程度、改善できる部分があるので、それはぜひやっていきたい」と力を込めて語る。

瀬戸内海を多くの魚や生き物たちが暮らす「豊かな海」にしていくため、広島ならではの「かき殻」を使った環境改善に期待が寄せられている。

(テレビ新広島)