教員の負担軽減を図り、少子化が進む中でも、子どもたちがスポーツに親しむ機会を確保するのを目的に、中学校の部活動の「地域移行」が島根県内でも進められている。国も2025年度までを「集中改革期間」と位置づけ、取り組みを進める中、島根県内ではどこまで移行が進んでいるのか、現状と課題を取材した。

バスケ部「廃部」で地域クラブへ

島根・益田市の横田中学校。

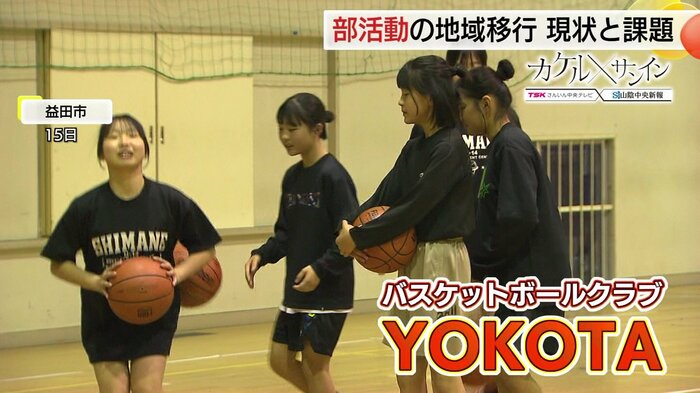

午後7時過ぎ、体育館で練習を始めたのは、地域のバスケットボールクラブ「YOKOTA」。12人のメンバーは、横田中の生徒のほか、隣の津和野町からやって来る生徒もいる。

横田中の女子バスケットボール部は、3年前から土日の活動を地域クラブに移行した。その後、生徒数が減少し、2024年度限りで女子バスケットボール部は廃止され、部員たちは5月から、このクラブチームに活動の場を移した。

活動は週3日 でも練習は充実

以前の「部活動」では、テスト期間を除き、平日も土日もほぼ毎日活動していたが、地域クラブになってからは、練習は、平日の2日と土日のどちらか1日のあわせて週3日に。

平日の練習は午後7時から2時間行われ、メンバーは一旦下校したあと、自宅から練習場に向かっている。

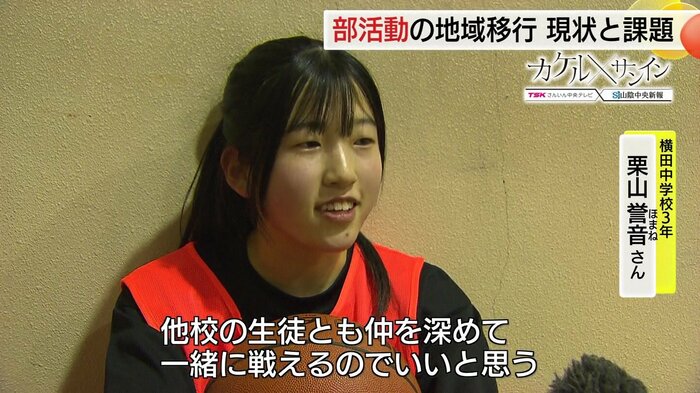

キャプテンの栗山誉音さんは「部活に比べて練習する頻度は少なくなるけど、他校の子たちとも仲を深めて一緒に戦えるのでいいと思う」と話し、と地域クラブへの移行を好意的に受け止めていた。

メンバーの青木陽さんも「宿題があるけど、バスケの楽しさで解放されます」と、地域クラブでの活動を楽しんでいる様子だ。

バスケに打ち込む環境を地域で

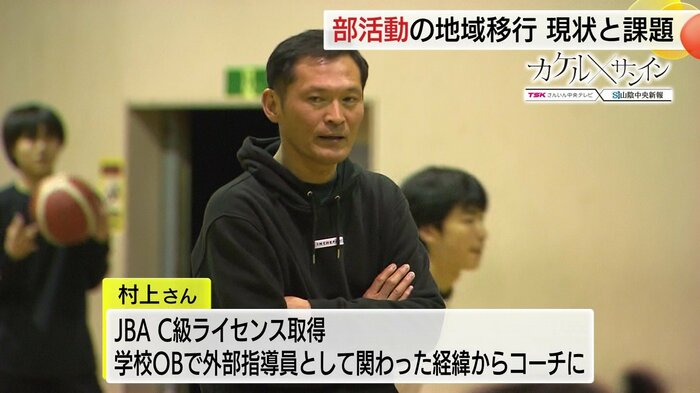

「YOKOTA」のコーチを務めるのは、村上貴志さん。横田中の卒業生で、日本バスケットボール協会のC級指導員資格を持つ。

会社員として働きながら、小学生のミニバスケットチームを指導し、横田中では10年以上、女子バスケ部の外部指導員を務めた経緯から、地域クラブでも指導役を担うことになった。

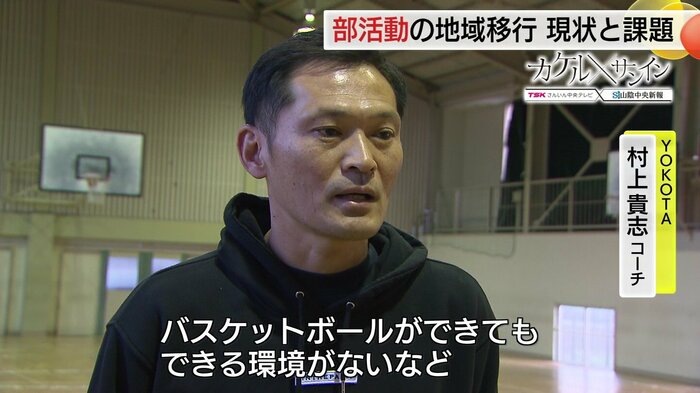

村上さんは「バスケットボールに打ち込む環境がなかなかない、そういう子たちのための場所を提供する目的でこのクラブを立ち上げた」と、設立のきっかけを説明する。

「働き方改革的には申し分ない」

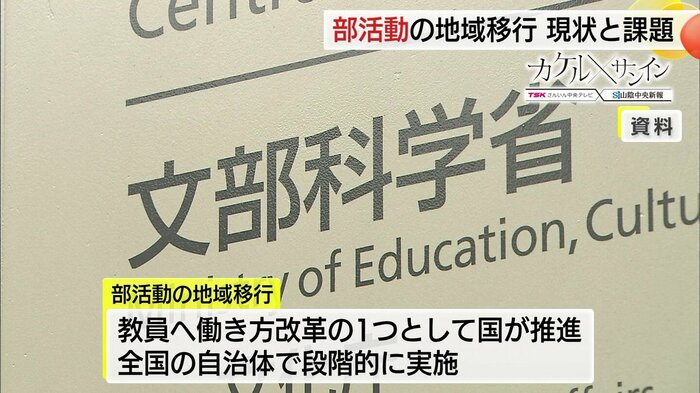

中学校の部活動の地域スポーツクラブなどへの移行は、国が、教員の「働き方改革」の一つとして方針を決め、全国の各自治体が地域の事情に沿った形で段階的に移行を進めている。

横田中の村上剛校長も「土日も全てクラブにお任せするわけなので、(教員は)確実に休日が取れる、取りやすいというところは、働き方改革的には申し分ないと思います」と話し、現場ではその効果に期待している。

「部員減」のなか学校の枠超え選手を確保

部活動のクラブ移行は、教員側だけでなく、生徒にとってもメリットがあった。

横田中の女子バスケ部は、2024年度、3年生が引退したあと、部員はわずか2人になってしまった。このままでは大会に出場することはできないが、クラブ化したことで、隣町にある津和野中から3人の1年生が参加。メンバー5人がそろい、単独チームとして、大会に出場する道が開けた。

キャプテンの栗山誉音さんは「部活のころと比べて人数も多くなり、ゲーム形式の練習をする場面がとても多くなった。本当の試合と同じ形で練習できるのでとてもいい」と練習環境が良くなったと実感している。

課題はクラブ運営の負担増

一方、デメリットもある。

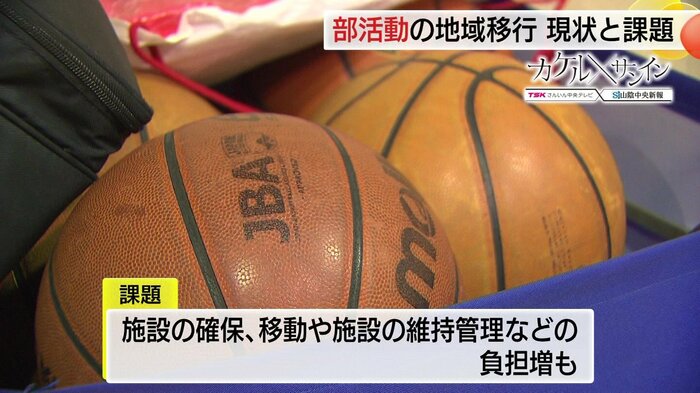

「YOKOTA」の場合、練習場として中学校の体育館を使用できるが、地域クラブの中には、離れた施設での練習を余儀なくされ、メンバーの移動手段の確保が負担となっているケースもある。

また、部活動ではなくなったことで、体育館など施設の維持管理の負担が発生するケースもある。このクラブでも、コートの白線を引き直すなどコートの整備も自分たちで行わなければならない。

「YOKOTA」の村上貴志さんは「通常の練習以外に何かしたいとき、その場所の確保などに対して何か援助があれば、今後の地域移行もやりやすくなるように感じています」と、地域クラブの運営には行政の支援が欠かせないと話した。

地域移行の課題は「受け皿」づくり

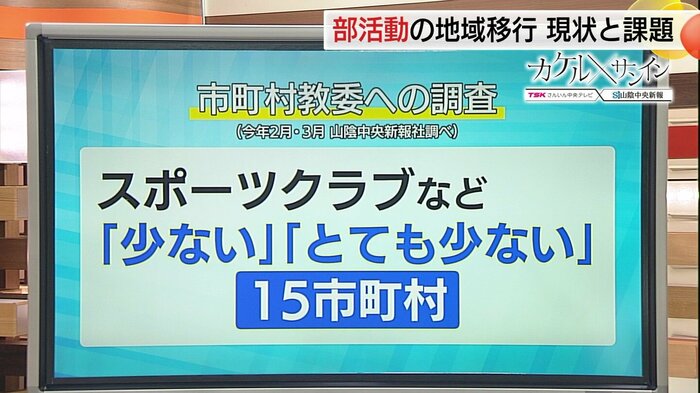

山陰中央新報社が2025年2月から3月にかけて、島根県内19市町村の教育委員会を対象に実施した調査では、15市町村がエリア内のスポーツクラブなどが「少ない」または「とても少ない」と回答している。

また、指導者の確保も、競技経験のある人材がいても、ほかに本業があるなどの理由で難航するケースもみられ、地域移行の受け皿づくりが進んでいないのが実情と言える。

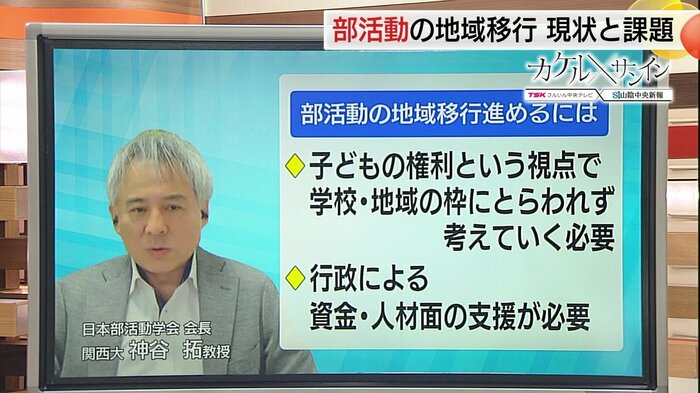

日本部活動学会の会長を務める関西大学の神谷拓教授は、「学校の部活動」か「地域のクラブ」か、という二者択一ではなく、子どもの権利という視点から活動の場をどう保証するかが重要だと話す。その上で、学校で対応が難しいとなれば、行政が資金や人材の面で支援することが必要だと指摘する。

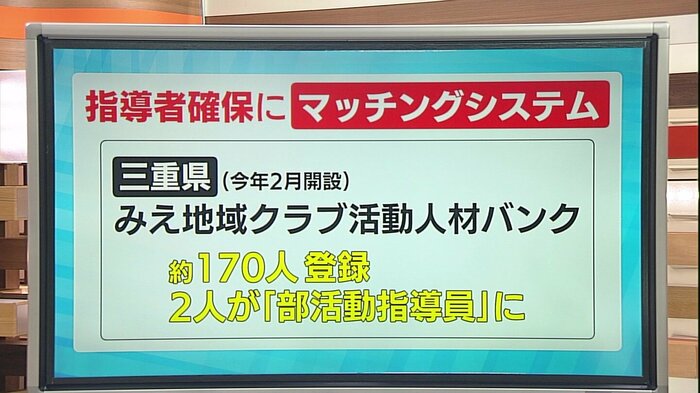

指導者とクラブ マッチングの仕組みづくりも

こうした状況を解決するため、三重県では、2025年2月に「人材バンク」を開設し、約170人が登録、そのうち2人が、生徒の指導や引率などができ、部活動の顧問も務めることが可能な「部活動指導員」になっている。

指導者を確保し、地域クラブを増やすためには、こうしたマッチングシステムなど、指導者を求めるクラブに競技経験者を紹介する仕組みづくりが、地域移行を加速させるためには欠かせない。

体育系、文化系を問わず、子どもたちにとって、勉強とは違った学びの機会にもなる部活動。

子どもたちの貴重な成長の場を守るためには、学校任せにせず、地域全体の問題として考えることが必要だ。

(TSKさんいん中央テレビ)