長崎から福岡に向かっていた医療搬送用のヘリが不時着水し、3人が死亡した事故から約1カ月。国が発表した墜落したヘリの新事実とは。そして今後の離島医療のあり方とは。

なぜ事故は起きたのか…

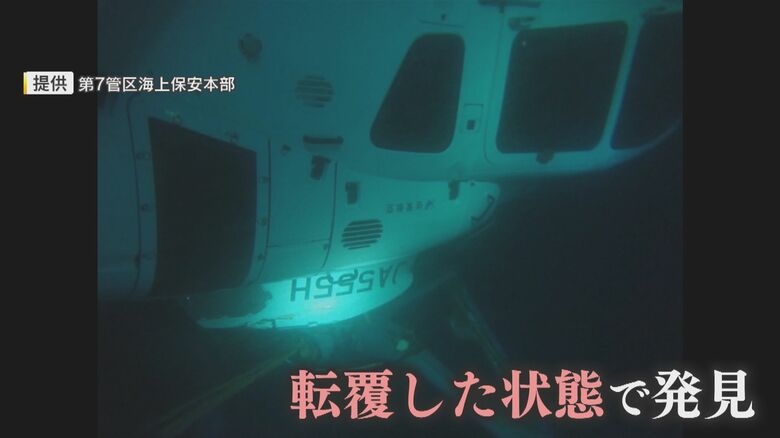

海上に浮く黄色いフロート。その下に白いヘリコプターの機体。事故が起きたのは2025年4月6日。長崎県の対馬から福岡市東区の福岡和白病院に向かっていたヘリが突如、消息を断ち、海上で転覆した状態で発見された。

搭乗していた6人のうち、女性患者と付き添いの息子、男性医師の3人が死亡した。

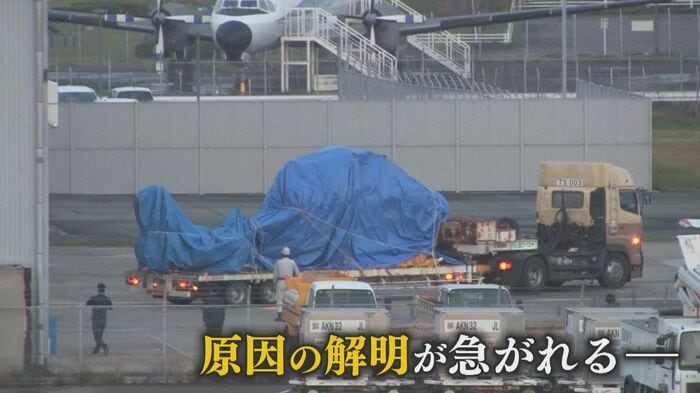

なぜ事故は起きたのか? 事故原因を調査している国の運輸安全委員会は、これまでの調査結果を発表した。

調査結果によると異常が確認されたのはヘリの後方で小さなプロペラがある『テールローター』の部分。その内部に有り、機体を制御するための重要な部品『コントロール・ロッド』が破断していたことが分かったのだ。

破断した原因を現在、国が調査を進めているほか、唐津海上保安部はヘリの運航会社『エス・ジー・シー佐賀航空』を業務上過失致死傷の疑いで捜査している。

離島から患者を運ぶ際に起きた痛ましい事故-。それは、福岡の島に暮らす人たちにとっても他人ごとではない。

短時間で命が助かるんだったら…

福岡市西区の博多湾に浮かぶ能古島。約670人の島民の健康を支えているのは、島でたった一つの診療所『能古診療所』だ。

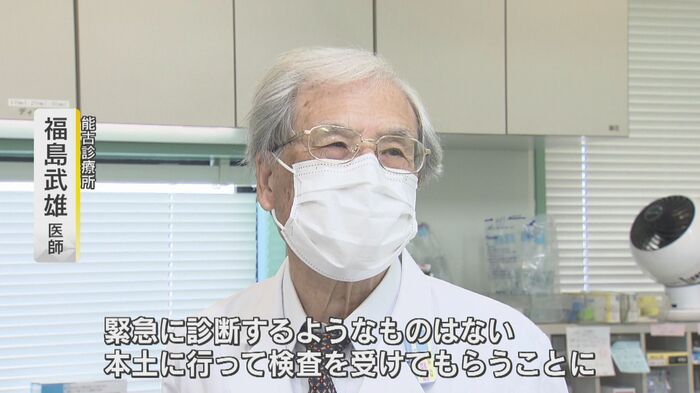

「主にやっているのは内科的な処置ですね。緊急に診断するようなものは、ここにはありませんので、やはり本土の方に行って、検査を受けて頂くということになります」と診療所の福島武雄医師は語る。

診療所にはCTやMRIなどの医療機器はなく、高度な医療や外科手術を患者が受けるためには島外への移動が必要となる。そのため脳梗塞や心臓の疾患など命に関わる病気の場合にヘリは重要な搬送手段となっているのだ。

福島医師は「飛ぶ時間と船から降りて救急車で行く時間とを考えれば、何十分という差が出てくる。超緊急を要するような場合は、一刻を争うことからヘリが利用するのがいい」とヘリ搬送の重要性を語る。

実際に家族がヘリで搬送されたことがある島民の男性は「おふくろが意識を失って、それですぐ救急車を要請したんですけど、(先方が)『ヘリコプターを出しましょう』と言ってくれて…。1秒でも早く病院に着けば、命が助かることが今まで何度もあった」とヘリ搬送に期待を寄せる。

男性の母親は、一命を取り留めたという。

同じ病気で死亡率が高い現実

離島の救急搬送で稼働するヘリは主に3種類。消防が運用する『消防防災ヘリ』のほか、国や自治体が負担して運航する『ドクターヘリ』。そして今回、墜落事故が起きた民間の『医療搬送用ヘリ』だ。

医療搬送用ヘリの強みは民間だからこその高い機動力。病院同士でやりとりできるため、行政が運航するヘリより迅速に離陸できる。

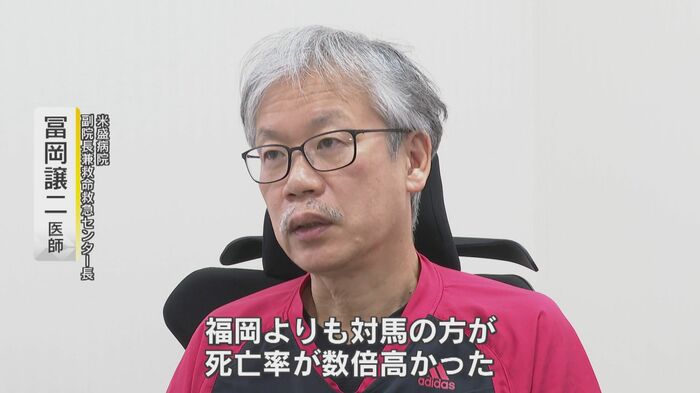

事故が起きた医療搬送ヘリを所有していた福岡和白病院にヘリ導入を進めたのは、2005年から8年間、和白病院に勤務していた冨岡譲二医師。現在、鹿児島市の米盛病院で副院長兼救命救急センター長を務めている。

和白病院にヘリを導入した経緯について「対馬で心臓発作を起こした人と福岡で心臓発作を起こした人の助かる率を比べると、福岡よりも対馬の死亡率が数倍、高かった。離島、へき地で困っている人、しかもドクターヘリの恩恵を受けてない方のために我々のヘリを飛ばそうじゃないかということで『ホワイトバード』を導入した」と富岡医師は語る。

当時、すでに福岡や長崎ではドクターヘリの運用が始まっていたが、それぞれ県内の運用に限られていた。対馬や壱岐は長崎市より福岡市の方が近いため、より柔軟に対応できるよう和白病院にヘリを導入したというのだ。

不幸な事故を乗り越えて…

当初は、事故を起こしたエス・ジー・シー佐賀航空ではなく、別の会社に運航を委託していたという。冨岡医師は「予算とか、人とか、機体の問題とか、そのなかで決めている」と話す。

鹿児島の米盛病院でも医療用ヘリ事業を立ち上げた冨岡医師。離島でも高度な医療が受けられるようになるのが理想としながらも現実的には難しく医療用へリが不可欠だという。

「全部の島に救命センターをつくるかと、そうはいかない。遠隔医療とかAIを使った診断とか、完全なものになるにはまだまだ日時がかかる。今回の事故は不幸なことだが、これで医療ヘリ事業が縮小していかず、寧ろこれでいろんな問題が浮き彫りになったのを正していって、地域の人々に安心、安全を届けていきたいし、乗っている職員も安心していられるような体制を作っていきたい」

離島や僻地に住む人の命をつなぐ医療用ヘリ。存続が求められるなか、原因の解明が急がれる。

(テレビ西日本)