日本の研究者は14年連続受賞

「人々を笑わせ、そして考えさせてくれる研究」に対して与えられる『イグ・ノーベル賞』。

1991年に創設されたノーベル賞のパロディーだが、今年の授賞式は9月17日、コロナ禍のためオンラインで行われ、“ヘリウムガスをワニに吸わせて、鳴き声の仕組みを解明した”として、日本人を含む研究チームが「音響賞」を受賞した。

日本の研究者の受賞は14年連続だ。

受賞したのは、京都大学霊長類研究所の西村剛 准教授やスウェーデン・ルンド大学のステファン・レバー博士研究員らの研究チーム5人。

研究チームは、これまでに明らかになっていない“ワニの鳴き声の仕組み”を調べるため、中国の固有種で絶滅が危惧されている、ヨウスコウワニにヘリウムガスを吸わせ、鳴き声を分析した。

その結果、ヘリウムガスを吸ったワニはヒトと同様に声が変化し、のどから口にかけての空間を震わせて鳴き声を出していることが確認されたという。

このユニークな実験。どのような方法でヘリウムガスを吸わせ、どのような方法で声を解析したのか?

研究チームのメンバーで“声の解析”に携わった京都大学霊長類研究所の西村剛 准教授に話を聞いた。

ワニとヒトの“発声の仕組み”は同じ

――今回の研究はいつ発表した?

2015年に論文として発表したものです。

――今回の実験で分かったことは?

ヒトを含む哺乳類は、のどにある声帯を震わせて音源を作り、その音源で“声道”と呼ばれる、のどから唇までの空間を共鳴させて、音声を作ります。

そして、ヒトはヘリウムガスを吸うと、声が変わります。今回の実験ではヘリウムを吸ったワニの音声が変化したので、ワニもヒトと同様に、のどから口にかけての空間を共鳴させて音声を作っていることが分かりました。

実験方法は?

――どのような方法でワニにヘリウムガスを吸わせた?

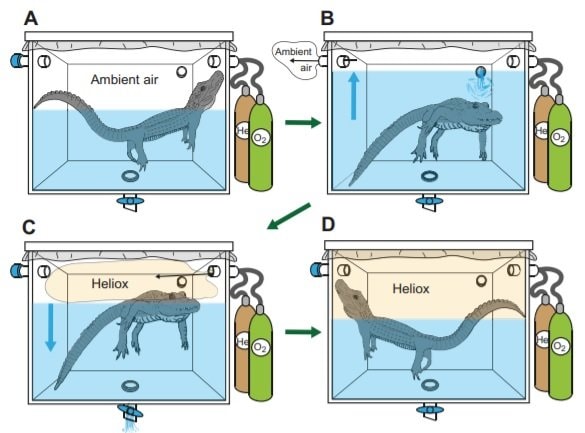

まず、水槽にワニを入れて、水を満たします。

そして、水槽の上の部分にヘリウムを入れて空間を作り、ワニが息継ぎで上がってきたところで吸ってもらう、という方法です。

――鳴き声の分析でとくに苦労した点は?

私は、音声の解析から研究チームに加わったのですが、ワニの声がうなり声で音声データとしての質が悪いため、ソフトウェアを使った自動解析ができませんでした。

そこで、ソナグラム(=周波数などを分析して記録する装置)を見て判断することになり、こういった点に苦労しました。

――今回の実験結果はどのようなことに応用できそう?

私は“サルの音声の作り方(声の出し方)”を研究しています。「生物音響学」という分野です。

そんなに人気があるわけでもないので、これをきっかけに研究の面白さなどが伝わればいいかなと思います。大学院生など若い方々に興味を持っていただいて、一緒に研究してくれると、うれしいです。

これまでの研究でヒトと鳥は、のどから口にかけての空間を震わせて声を出していることが分かっていたが、今回の研究で新たに、ワニも同様であることが明らかになった。

鳥もワニも同じということは、進化的に両者に挟まれたグループとされている“恐竜”も同じ方法で声を出していたと示唆されるのだという。

ちなみに今年のイグ・ノーベル賞では、「眉毛でナルシストを見分ける方法」の研究も受賞した。来年もどんな興味深い研究が受賞するか楽しみだ。

【関連記事】

「ネギはバナナの皮より100倍滑る」って本当!? 話題の投稿をイグノーベル賞の教授に聞いてみた