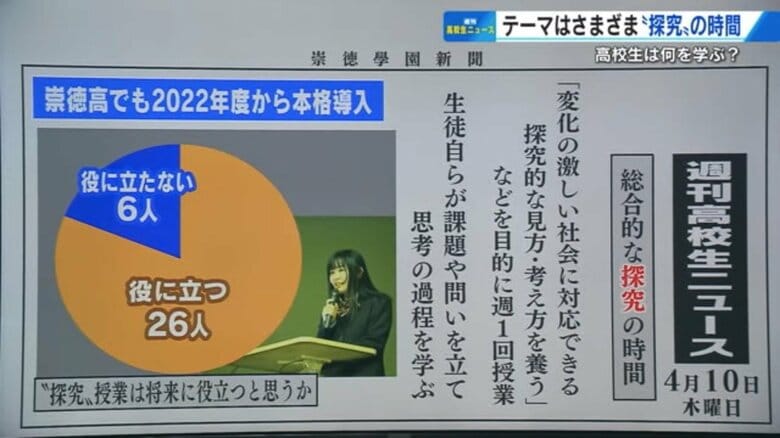

高校では2022年度から「総合的な探究の時間」の授業が導入された。現役高校生は、この授業をどう感じているのかを広島の崇徳高校新聞部がアンケート調査したところ、8割の生徒が「将来役に立つ」と答えた。

自分で「課題」を設定、「解決策」を考える

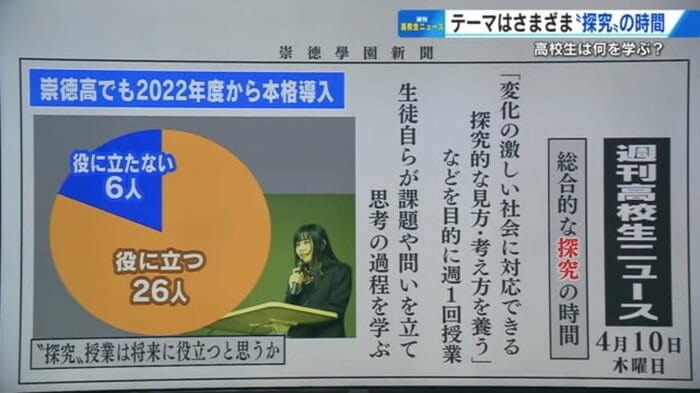

「総合的な探究の時間」は生徒が自ら課題を設定したうえで、情報を集め、分析し、解決策や自分の考えを発表する授業で、週1回行われている。

崇徳高校新聞部の柚川花菜さんによると、「生徒が主体的に課題に取り組む授業で、教科や科目の枠を超えて活発化している」という。

柚川さんらは「イマドキ高校生の探究学習」をテーマに高校生32人アンケートをしたところ、26人が将来「役に立つ」と答えたという。

柚川さん自身も自分で「問い」を見つけて、主体的に取り組むことができ、枠にとらわれず、さまざまなテーマを探究することができると感じているという。

2年生の時には「相手にうまく伝えるための表現力の向上」について探究し、結論として、「内容だけにこだわり過ぎず、アイコンタクトやジェスチャーを交えることが大切」とまとめたそうだ。

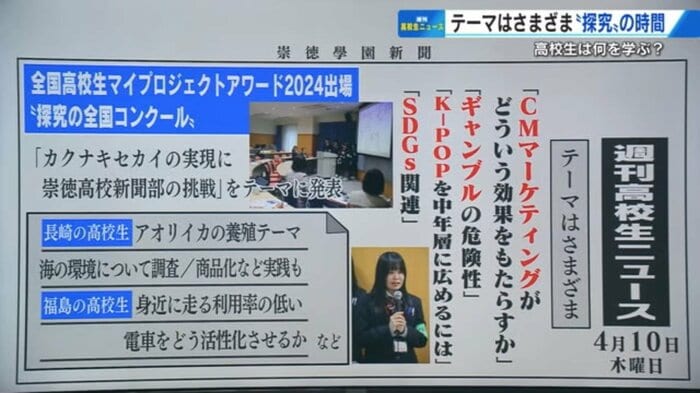

アンケートに答えた高校生が取り組んだ「探究」のテーマは「CMマーケティングがどういう効果をもたらすか」や「ギャンブルの危険性」「K-POPを中年層に広めるには」「SDGs」に関連したテーマなど幅広い。

探究の全国コンクールに出場

柚川さんら崇徳高校新聞部は3月に探究学習の全国コンクールに出場し、「カクナキセカイの実現に崇徳高校新聞部の挑戦」と題して、代々引き継がれてきた平和関連取材と成果を、どのように世の中に還元するかをプレゼンした。

このコンクールで最高賞を受賞した長崎の高校生は「将来的なアオリイカの養殖」をテーマにし、そこから派生して海の環境を調べたり、養殖にとって悪影響となる魚をカマボコにして商品化するなど、実践を伴った発表をした。

その他にも「身近に走る利用率の低い電車をどう活性化させていくか」「小学校の英語教育が難しすぎてこのままだと英語ギライが増えてしまうことを懸念し、AIで解決できないか」という発表もあった。

柚川さんは、ほかの高校生らの発表に「探究力や行動力に驚かされた。社会には、考えなければいけない問題はたくさんあるということに改めて気づいた」と語る。

「探究学習」によって、若い世代が社会課題に関心を持ち、自分たちで解決策を考えるようになり、そのアイディアを実際にどうやって活かすかが今後の課題だ。

(テレビ新広島)