1月20日に第2次トランプ政権が発足して以来、トランプ大統領が推進する「相互関税」を中心とした関税政策が世界に大きな波紋を広げている。

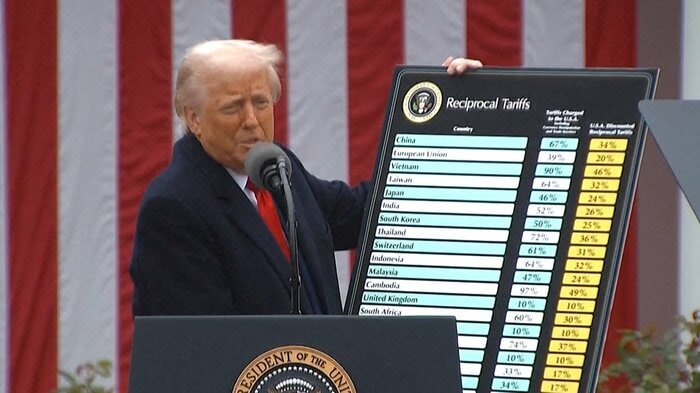

4月2日、トランプ大統領はすべての輸入品に対して一律10%の関税を課すとともに、日本に対しては24%、中国や台湾、ベトナムやカンボジアなどに対してはさらに高い関税を適用する方針を発表した。この政策は「米国第一主義」を掲げるトランプ政権の保護主義的な通商戦略を具現化するものであり、諸外国に混乱と動揺を与えている。

日本企業も例外ではなく、自動車や電子機器など米国市場に依存する産業を中心に、コスト増や競争力低下への懸念が広がっている。

この状況を前にして、我々は一つの問いを突きつけられる。

この国益第一主義と保護主義は、トランプ政権特有の一過性の現象に過ぎないのか。それとも、今後長期的に続く米国のあるべき姿、すなわち本質的な変化を反映したものなのか。

本稿では、トランプ政権の政策の特徴を分析しつつ、その一過性と長期性の両面から考察してみたい。トランプ政権は2期目であり、残り4年弱の任期しかないが、その路線が継承される可能性や、対極的なリーダーの出現も視野に入れつつ、現代の米国が抱える構造的課題に迫る。

トランプ関税の現状とその影響

トランプ政権が発足後わずか3カ月で打ち出した関税政策は、規模とスピードの両面で異例である。

4月2日のホワイトハウスでの演説で、トランプは「相互関税」として、日本に24%、中国に34%、ベトナムやカンボジアなどの新興国に40~50%の関税を課す計画を明らかにした。さらに、すべての国に対して一律10%の基本関税を適用し、4月9日にはこれが発動された。

これにより、米国に輸出する各国企業は急激なコスト増に直面し、グローバルサプライチェーンに混乱が生じている。

この政策の背景には、トランプ大統領が選挙戦で掲げた「米国産業の復活」と「貿易赤字の解消」という公約がある。

2024年の米国貿易赤字は約1兆ドルに達し、特に中国からの輸入がその大きな要因とされている。トランプは、これを是正するために、他国が米国製品に課す関税率に合わせた「相互性」を強調し、自国産業を保護する姿勢を鮮明にしている。

しかし、この政策は短期的には貿易赤字を縮小させる可能性があるものの、インフレの加速や経済成長の停滞といった副作用も指摘されている。米国の金融大手ゴールドマン・サックスは、関税発動後の経済見通しを改訂し、2025年中の景気後退確率を20%から35%に引き上げた。

日本企業への影響も深刻である。

みずほ証券の試算によれば、相互関税と自動車関税の影響で、日本の2025年の実質GDPは0.38%押し下げられると予測されている。特に輸出依存度の高い自動車産業や電機産業では、米国市場での競争力低下が懸念され、設備投資や賃上げの抑制につながる可能性がある。

さらに、中国からの迂回輸出を制限する措置が強化されれば、東南アジアに生産拠点を移した日本企業にも影響が及ぶだろう。

一過性の現象か…トランプ政権特有の政策とその限界

トランプ関税が一過性のものに過ぎないと見る根拠は、まずその政策がトランプ個人の強いイデオロギーとリーダーシップに依存している点にある。

第1次政権(2017~2021年)でも、トランプ大統領は中国に対して最大25%の追加関税を課し、NAFTA(北米自由貿易協定)をUSMCA(米・メキシコ・カナダ協定)に改訂するなど、保護主義を推進した。

しかし、バイデン政権下で一部の関税は維持されたものの、同盟国への配慮としてEUや日本に対して関税割り当て(TRQ)が導入されるなど、トランプ路線は部分的に修正された。

この歴史的経緯から、トランプの任期終了後、新たなリーダーが国際協調を重視する路線に回帰する可能性も十分にある。

また、トランプ政権の残り任期が4年弱であることも、一過性を示唆する要因である。

2029年1月に退任するトランプ大統領は、政策の成果を短期的に示す必要があるが、関税政策がもたらす経済的混乱が長期化すれば、国内からの批判が高まる可能性がある。実際、4月3日と4日のニューヨーク株式市場では、関税発表を受けて株価が急落し、共和党内部でも懸念の声が上がっている。

議会での共和党の過半数は僅差(上院53対47、下院220対215)であり、2026年の中間選挙で議席を失えば、トランプ大統領の政策は行き詰まるだろう可能性もあろう。

このような政治的制約を考慮すると、現在の関税政策はトランプ政権の特異な性格に由来する一過性のものとも捉えられる。

長期的な米国の姿か…構造的課題と国益第一主義の根深さ

一方で、トランプ関税が一過性のものではなく、長期的に続く米国の本質的な姿を反映していると見る視点も有力である。この根拠は、米国が抱える構造的課題と、それに対応する政策潮流の変化にある。

まず、グローバル化の進展に伴い、米国の製造業は中国や日本との競争で優位性を失い、中間層の没落が進んだ。特にラストベルト(さびついた工業地帯)では、製造業からサービス業への転換が不十分であり、こうした地域の有権者がトランプ大統領を支持する基盤となっている。

この傾向は、民主・共和両党が中間層保護を重視せざるを得ない状況を生み出し、保護主義が一つの潮流となっている。

さらに、国際協調から一国主義への転換も、米国の長期的な姿勢を示している。

米国は戦後、自由貿易と国際機関を通じて国際秩序を主導してきたが、国内の格差拡大や内向き志向の高まりから、その役割を放棄しつつある。世論調査では、外交より内政を重視すべきとの意見が根強い。

このような国民意識の変化は、トランプ後のリーダーにも影響を与えるだろう。

例えば、バイデン政権は対中関税を維持しつつ、インド太平洋経済枠組み(IPEF)を通じて同盟国との連携を強化したが、自由貿易協定(FTA)の交渉には踏み込まなかった。これは、国際協調を重視する姿勢と国益第一主義が混在する現実を示している。

対中国政策においても、トランプ路線が長期的に継承される可能性が高い。米中間の経済覇権争いは、技術やサプライチェーンの分野で激化しており、トランプの後継者や対極的なリーダーが出現しても、対中強硬姿勢は維持されるだろう。

ハリス副大統領のような国際協調派が政権を握った場合でも、同盟国との関係を重視しつつ、中国に対しては保護貿易的な措置を講じる可能性がある。

この点で、トランプ関税は単なる一過性の政策ではなく、米国の戦略的転換を象徴するものと捉えられる。

今後の展望と日本への示唆 一過性と長期性の交錯する現実

当然ながら、トランプ政権の路線が継承されるか否かは、次期大統領選挙の結果に大きく左右される。

トランプの後継者として、共和党内で保護主義を支持する勢力(例:J.D.ヴァンス上院議員)が台頭する可能性はある一方、民主党からハリスのような国際協調を重視するリーダーが誕生するシナリオも考えられる。

しかし、いずれの場合も、米国がかつての自由貿易と市場経済のリーダーとして再び台頭する可能性は極めて低い。グローバルサプライチェーンの分断や経済効率の低下が進む中、米国は同盟国とともに自らの陣営を維持・強化することに注力するだろう。

日本にとって重要なのは、この現実を直視し、戦略的な対応を講じることである。

まず、米国との同盟関係を維持しつつ、ASEANやEUとの多国間協力を強化し、対米依存の軽減も大きな選択肢だろう。また、国内産業の競争力強化やサプライチェーンの多様化を進め、関税リスクに備えるべきである。

トランプ関税が短期的な混乱をもたらすとしても、それが長期的な米国の姿を映し出す鏡であるならば、日本は新たな国際環境に適応する覚悟が求められる。

最後に、トランプ関税は、トランプ政権特有の一過性の政策としての側面と、米国が抱える構造的課題を反映した長期的な姿としての側面を併せ持つ。

短期的には、トランプ大統領の任期終了や政治的制約により政策が修正される可能性があるが、長期的には、国益第一主義と保護主義が米国の通商政策の基調として定着するシナリオが考えられる。

ハリスのような対極的なリーダーが出現しても、対中国政策や同盟国との関係において、米国は自らの利益を最優先する姿勢を崩さない。自由貿易のリーダーとしての米国が再び到来することは期待できず、日本を含む諸国は、この新しい現実に対応する戦略を模索しなければならない。

【執筆:株式会社Strategic Intelligence代表取締役社長CEO 和田大樹】