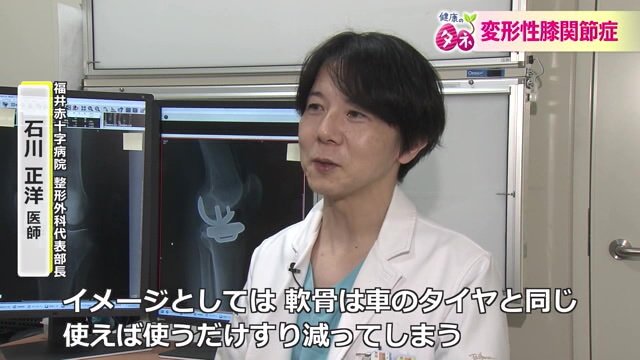

膝が痛い…と悩む中高年は多いが、自覚症状がない人も合わせると約4000万人が「変形性膝関節症」を患っているというデータがある。発症のリスクや症状について福井赤十字病院の整形外科代表部長・石川正洋医師に聞いた。

国内には4000万人の患者

膝関節の軟骨はクッションのような存在で、膝の滑らかな運動をサポートする役割を果たしていて、それがすり減ることによって動いた時に痛みが出てくる。

石川医師によると変形性膝関節症は「年齢とともに軟骨が痛んでくることで、歩くと膝が痛くなる」病気で「イメージとしては軟骨は車のタイヤと同じで、使えば使うだけすり減ってしまう」という。

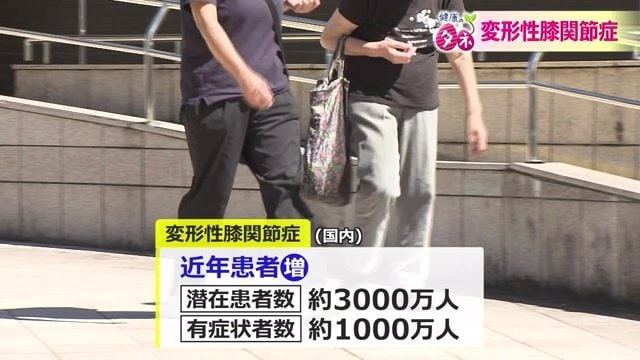

「軟骨の老化が40代後半くらいから起こると言われていて、患者は65歳くらいから急増する印象」と石川医師。年齢が高いほどリスクが高く、高齢化に伴い「変形性膝関節症」の患者数は増加傾向にある。自覚症状がない人は約3000万人、症状がある患者は約1000万人いるといわれている。

筋力アップは重要も…“運動し過ぎ”もリスクに

発症のサインとしては「動き始めだけが痛いのが一番初めの出方。安静にしていても痛いのは症状が進行していることになり、膝の動きが悪いのは変形が進行してきていることの現れ」と注意喚起する。

高齢であることだけでなく、激しい運動も原因の一つ。「スポーツ、例えばランニングなどをしすぎてしまうなど、適度を超えてしまうと痛んでしまう」とし、石川医師は体重が急に増えた人にも注意を促す。

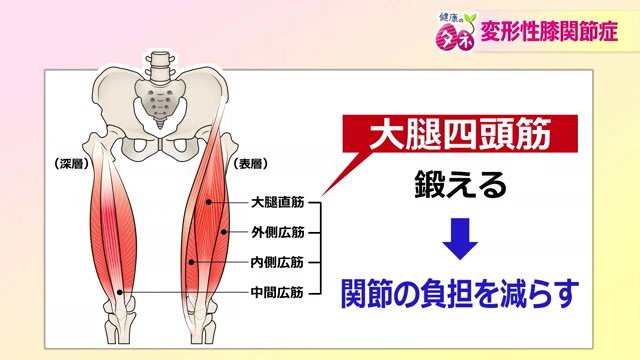

痛みを少しでも抑えるには、筋力アップがポイントだという。石川医師は「筋力を鍛えることが関節を守る大きな手段で、治療法としては一番大切」だといい、特に「膝の前にある大腿四頭筋を鍛えることで関節の負担をできるだけ減らすことが非常に重要」とする。

座ったまま筋力アップ

そこで、筋力を鍛えるために座ったままできる運動を紹介する。

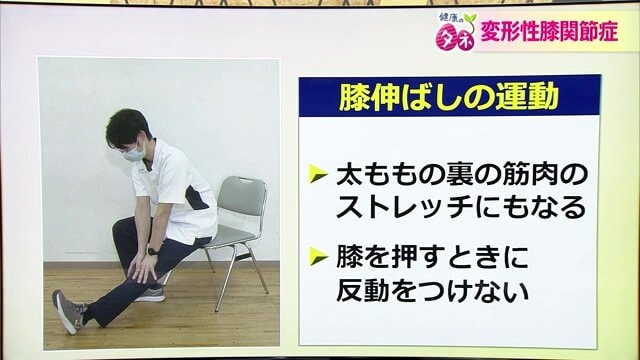

<膝伸ばし>

・椅子に浅く座り、片足をまっすぐ伸ばす

・両手を伸ばしている脚の膝の上に置き、膝を伸ばすように30秒間軽く押し続ける

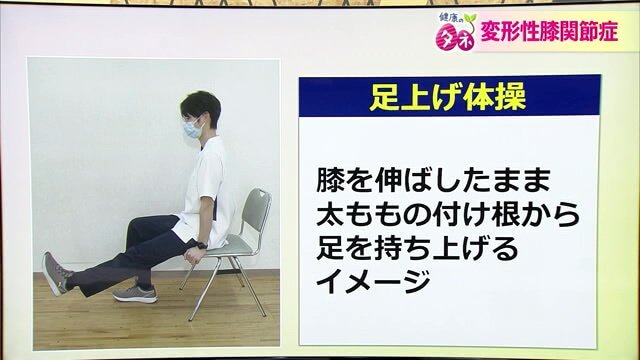

<足上げ体操>×10回

・椅子に浅く腰かけてやや前かがみになり、片足を前に出す

・膝を伸ばしたまま足首も直角に保ち、足を床から約10センチのところまでゆっくり上げて5秒間キープ。

・ゆっくり下ろして1秒から2秒休む

※いずれも強い痛みが出ない範囲で無理をしない。

変形性膝関節症は高齢なほどリスクが高く、運動のし過ぎや肥満が膝への負担を重くするため注意が必要だ。目安として、歩行は65歳以上なら6000歩が目処。1万歩以上は歩きすぎだという。石川医師は「基本的には完全に予防するという考え方ではなく上手く付き合うことが大切」とし、痛みが強い場合には必ず整形外科医に診察してもらうよう呼び掛けている。