伝統芸能の中での人権問題に一石を投じた落語家・吉原馬雀。元師匠からのパワハラで活動休止を余儀なくされ、2022年に元師匠を提訴。2024年に勝訴した。現在は落語会やワークショップを通じて、伝統芸能の普及に力を注いでいる。またその一方で、弁護士を目指している馬雀。立ち上がり前を向き、歩き続ける馬雀の原動力に迫った。

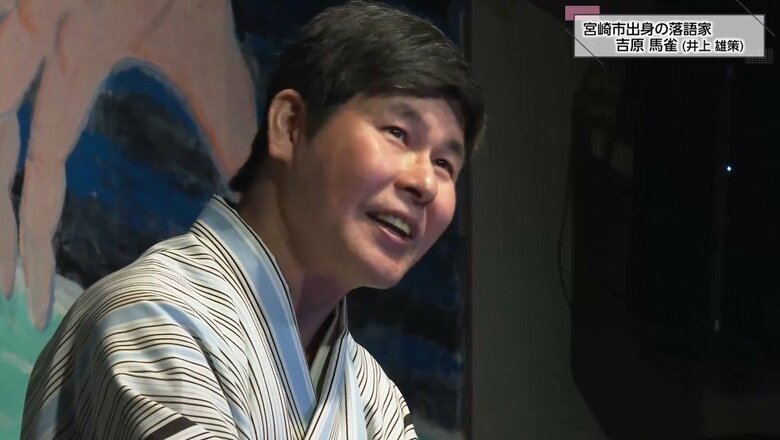

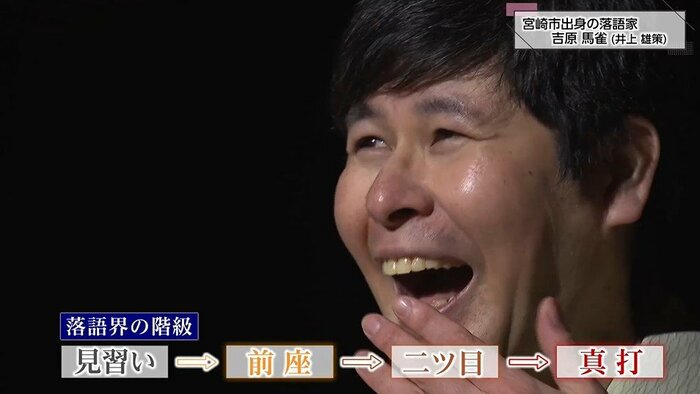

宮崎市出身の落語家・吉原馬雀(よしわら ばじゃく)、本名・井上雄策。表情豊かに話す語り口に耳を傾けると、自然とそのストーリーの世界感に引きこまれていく。落語の演目は大きく2つ「創作落語」と「古典落語」があるが、馬雀は自身で制作したネタを披露する、創作落語を専門としている。

派手な舞台装置などは一切使わず、身一つで観客を魅了することができるのが、落語の最大の魅力だと馬雀は話す。

地元宮崎での落語会開催にも力を入れる

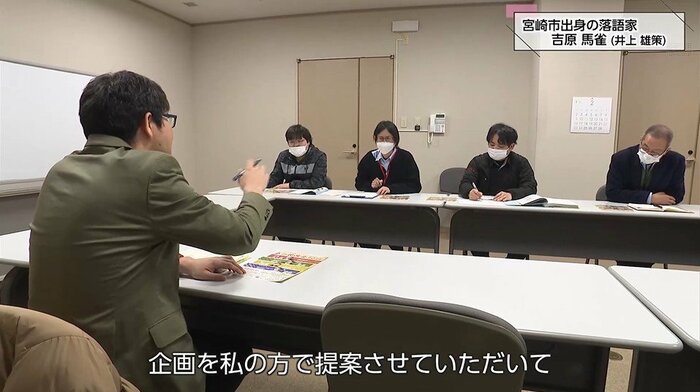

東京の寄席を中心に活動する馬雀は、地元でも落語を広めようと、宮崎県で落語会を開くことにも力を入れている。この日は4月6日に開催される宮崎県出身の落語家を集めた落語会の打合せのため、川南町を訪れていた。

吉原馬雀:

企画を私の方で提案させていただいて、去年は好評だった。やっぱり地元で活躍している人たちを何とかピックアップしたい。

また、サンA川南町文化ホールでは、子どもを対象にした落語のワークショップも開催している。

吉原馬雀:

伝統芸能のイメージが強すぎて、なかなか行きづらいのかなっていう感じがするけど、若いうちにちょっと落語を見てもらえれば、決して敷居の高いものではないな、というのがよくわかるので、自分たちにとっては大事な機会。

落語家への道

1982年、井上家の長男として誕生。宮崎市で生まれ育った馬雀が落語に出会ったのは高校生の時。文化祭に落語家が来て、そのパフォーマンスがすごく受けていた事が強く印象に残ったのだという。高校卒業後は東京の大学に進学。落語研究会に入り、念願だった落語を始めた。

吉原馬雀:

力を入れて一生懸命覚えてやった。本があって、それで台本覚えて、でも、学生の落語ですからね、結構荒削りだったと思う。

大学卒業後は宮崎にで就職。一度はサラリーマンの道に進むも、落語家になりたいという気持ちが収まらずに上京を決意した。

吉原馬雀:

ちょっと強引に親にも説明はしたけど。なかなか複雑な感じ。送り出してくれたけどね。

当時の心境を、両親はこう振り返る。

母 井上利律子さん:

先の見えないことよりも、現実味のある生活をして欲しかった。

父 井上薫さん:

大丈夫やろかっていうのがあったから…でも彼がどうしてもなりたいと言うから「じゃあやれっ」て、背中を押しただけ。

2009年、念願だった落語家の道を歩み始めた。

落語のネタ作りも「DX化」

これから練習、という馬雀氏が向かったのは、カラオケボックス!声を出すためには、どうしてもこういった空間が必要だという。部屋にもこだわりはあるのか?聞いてみると…

吉原馬雀:

いや、ないですよ!案内されたまま。DAMとかJOYSOUNDとか、(希望を)聞かれますけど、関係ないんで。

ネタ作りはすべてスマートフォン。落語界でもDX化が進んでいるようだ。要らないと思ったセリフを削ったり、ちゃんと言った方が良いセリフは青字に、セリフの追加は赤字にしているとの事だ。

吉原馬雀:

ここのセリフは果たして伝わるのかなとか、もっといい別の言い方はないかなとか、そういうのは、結構、最近意識する。

仲間からみた馬雀は…

東京で落語家仲間とランチ。

落語協会 入船亭遊京:

兄さん(馬雀さん)の落語のキャラクターは兄さんに似ている人が多い。よく出てくるのが、話しがわからない人。ものがわからない、話がわからない。本当に話がわからないよね。

落語芸術協会 桂南楽:

見た目の通り、すごくやさしくて、本当に何を言っても怒らないので、すごく甘えさせてもらっている。すごくやさしい兄さん。

落語立川流 立川らく兵:

一番感じるのは、リーダーシップ。後輩というより先輩という感じ。引っ張ってもらっている感じ。今年も宮崎でやる予定ですけど、全部仕切ってくれて。馬雀さんいなかったら宮崎で落語会やってない。だからも、う大船に乗ったつもりです。向こうが大船でね。

落語界の階級は、「見習い」→「前座」→「二ツ目」→「真打」と昇進していく。

落語を始めておよそ15年、現在「二ツ目」として活動する馬雀は、2025年9月、落語界の最高位である「真打」への昇進が決まっている。

しかし、これまで道のりは決して順風満帆だったわけではない。むしろ茨の道を歩んできた。

師匠からのパワハラに悩む日々が続いていたのだ。そして馬雀は、落語会を震撼させる裁判を起こしたのだった。

(後編に続く)

(テレビ宮崎)