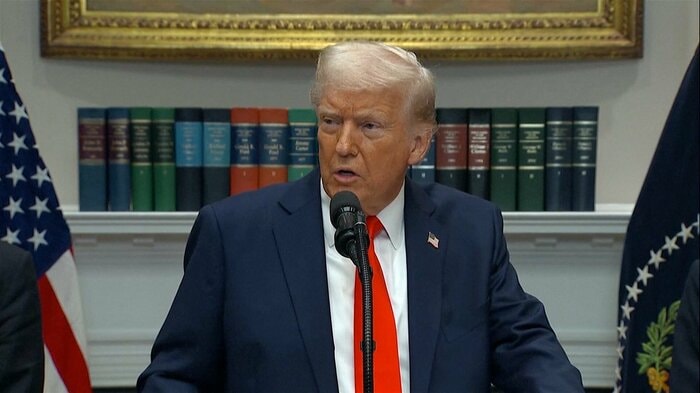

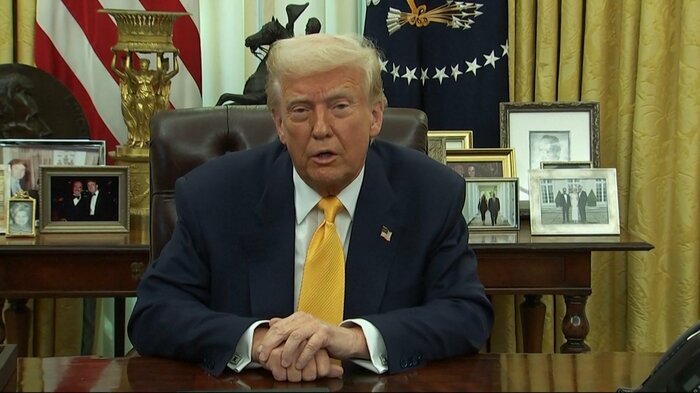

トランプ政権が2025年1月20日に発足して以来、約2カ月が経過した現在、その通商政策の柱であるトランプ関税が国内外で注目を集めている。

トランプ氏は選挙戦を通じて、貿易赤字の削減と国内産業の保護を掲げ、関税を主要な政策ツールとして活用する意向を明確にしてきた。しかし、関税政策には多様な意図が潜んでおり、その目的を見極めることが重要である。

具体的には、貿易赤字を削減するという経済的目標を直接的に追求する場合に発動される「実効関税」と、政治的な譲歩や交渉の駆け引きを目的とした「ディール関税」の2つに大別される。ここでは経済安全保障の観点から、これらの関税の識別方法とその背後にある戦略的意図を取り上げたい。

トランプ政権が使い分ける「実効関税」と「ディール関税」

まず実効関税とは、貿易収支の改善を直接的な目標とし、輸入品に対する価格障壁を設けることで国内生産を保護し、輸入依存度を低減させるものである。例えば、米国が長年抱える対中貿易赤字を是正するため、中国からの特定製品(例:電子機器や鉄鋼製品)に高関税を課すケースがこれに該当する。この場合、関税は経済的成果を定量的に測定可能な形で設計される。

対して、ディール関税は、相手国との交渉において譲歩を引き出すための「脅し」として機能する。関税の導入自体が最終目的ではなく、交渉のテーブルに相手を着かせるための手段である。例えば、カナダやメキシコとのNAFTA再交渉時に見られたような、関税をちらつかせて貿易協定の改定を迫る手法が典型例である。

そして、この二面性は単なる通商政策の違いに留まらず、国家安全保障や地政学的優位性の確保に直結する。実効関税は、産業基盤の強化やサプライチェーンの自国回帰を促し、長期的な経済的レジリエンスを高める。

一方、ディール関税は、短期的な外交成果を追求しつつ、相手国との力関係を再定義するツールとして機能する。トランプ政権がどちらの関税を採用するかは、その時々の経済状況や国際関係の文脈に依存するが、いずれにせよ経済安全保障の強化が背後にあることは明らかである。

経済安全保障の観点で“トランプ関税”を分析すると…

トランプ関税を見分けるためには、まずその目的を裏付ける経済的データと政治的コンテキストを分析する必要がある。

実効関税の場合、対象品目や国の選定に明確な経済的根拠が伴う。

例えば、中国からの輸入が米国の製造業に与える影響が顕著であれば、特定分野(例:半導体や電気自動車部品)に絞った関税が発動される可能性が考えられる。この場合、米国商務省や通商代表部(USTR)が発表する貿易統計などが重要な手がかりとなる。関税率が輸入品の価格競争力を確実に削ぐ水準(例えば20~30%超)に設定される点も、実効関税の特徴と言えよう。

一方、ディール関税は経済的合理性よりも政治的タイミングや発言に注目すべきである。トランプ氏の講演や閣僚の声明、あるいはXなどのソーシャルメディアでの発信が、関税発動の予告として先行することが多い。

例えば、欧州連合(EU)との自動車貿易交渉が停滞した場合、「EU車に25%の関税を課す」と公に宣言し、相手国の反応を待つパターンが想定される。この場合、関税の具体的な実施スケジュールが曖昧であったり、交渉期限が設定されたりする点が特徴的である。経済安全保障の観点からは、こうしたディール関税が成功するかどうかは、相手国の依存度(例:米国市場への輸出依存)と米国の代替市場確保能力にかかっている。

実効関税が経済安全保障にもたらす効果は、主に長期的な視点で評価される。貿易赤字の削減は、国内産業の競争力回復や雇用創出に寄与し、特に戦略物資(例:レアアースや医薬品)のサプライチェーンを自国に取り戻すことで、外的ショックへの耐性を高める。

しかし、その代償として、輸入価格の上昇によるインフレ圧力や、報復関税による輸出産業の打撃が懸念される。2025年3月時点で、米国の消費者物価指数(CPI)が既に上昇傾向にある場合、実効関税の拡大は家計負担を増大させ、政権への支持基盤を揺るがすリスクを孕む。

対してディール関税は、短期的な成果を優先するが、その効果は不確実である。交渉が成功すれば、関税発動を回避しつつ相手国から政治経済的な譲歩を引き出せるが、失敗すれば無意味な緊張を高めるだけに終わる。

経済安全保障の文脈では、ディール関税が多用されると、国際社会における米国の信頼性が低下し、同盟国との協調が難しくなる可能性がある。特に、中国やロシアといった競争国が、米国の関税政策を分断工作の材料として利用する危険性は無視できないと考える。

トランプ関税を評価する上で“注視すべきポイント”は?

トランプ政権発足から2カ月という短期間ではあるが、既にその関税政策の方向性は見え始めている。

例えば、対中関税の強化が現実味を帯びる一方、メキシコとの国境問題を背景にした関税脅しも浮上している。これらが実効関税かディール関税かは、具体的な品目選定や交渉の進展を見なければ確定しないが、いずれにせよ経済安全保障が根底にあることは間違いない。

米国は、グローバルサプライチェーンの再編と国内産業の再興を迫られており、関税はそのための強力な武器である。

今後、トランプ関税の効果を評価する上で、次の点を注視すべきと考える。

第一に、関税がどの程度貿易赤字を削減し、国内生産を刺激するかであり、第二に国際社会がどのように反応し、特に同盟国が協調するか対立するかの動向である。そして第三に、関税政策が米国のインフレや雇用に与える副作用の規模である。

これらの要素が、トランプ関税が単なる選挙公約の具現化に留まらず、真に経済安全保障を強化する戦略となるかを決定するだろう。

トランプ関税を見分ける鍵は、その背後に貿易赤字削減という明確な経済目標があるか、あるいは政治的譲歩を引き出すための交渉戦術であるかに着目することである。実効関税は長期的な経済安全保障の基盤を固める一方、ディール関税は短期的な外交成果を追求する。

この二重構造を理解することで、トランプ政権の通商政策が米国と世界経済に与える影響を、より精緻に予測し得る。

2025年3月時点で、政権の初期段階にあるとはいえ、その関税戦略は既に国際秩序と経済安全保障の再構築を促す契機となりつつある。

【執筆:株式会社Strategic Intelligence代表取締役社長CEO 和田大樹】