1995年3月20日に発生した地下鉄サリン事件はオウム真理教による無差別テロであり、日本国内で14人が死亡、約6300人が負傷したこの事件は、その後の国際政治や安全保障にも深い影響を与えた。

事件から30年が経過した現在、このテロがもたらした教訓を振り返り、現代の安全保障政策や国際協力の枠組みにどう反映されたかを分析することは重要である。ここでは、地下鉄サリン事件が国際社会にもたらした主要な教訓と影響について以下3つの視点から説明したい。

(1)国内での対策・規制の強化

まず、国内での対策・規制の強化である。

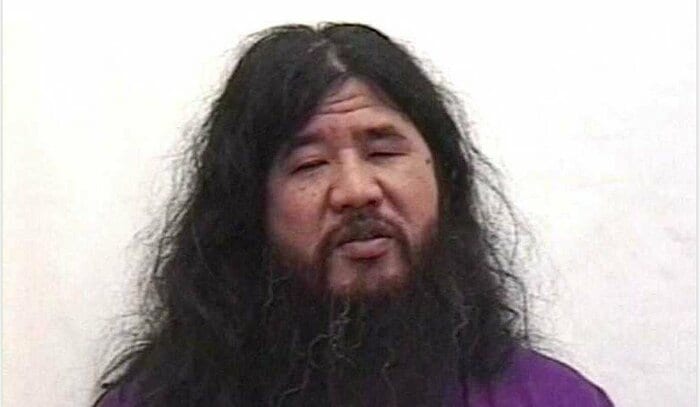

地下鉄サリン事件は、先進国における都市型テロへの脆弱性を露呈した。事件当時、日本の警察や治安機関はオウム真理教の活動を監視していたものの、化学兵器を用いた大規模テロへの備えが不足していた。

サリンという神経ガスの製造が、オウム真理教のような非国家主体によって秘密裏に行われていた事実は、国家安全保障が従来の軍事的脅威だけでなく、非対称的な脅威にも対応する必要性を示した。

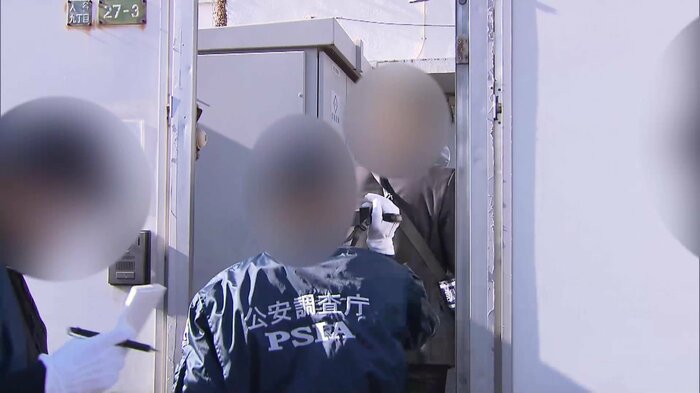

その結果、日本では1995年に警察法が改正され、公安調査庁の監視権限が強化された。また、危機管理体制の見直しが進められ、化学・生物兵器への対処能力を高めるための訓練や装備が導入された。

そして、この教訓は日本に留まらず、他国にも波及した。例えば、米国では同時期に発生したオクラホマシティ爆破事件(1995年)と相まって、国内テロ対策の重要性が認識され、2001年の9.11テロ後に成立した愛国者法(Patriot Act)に繋がる土壌が形成された。

地下鉄サリン事件は、先進国の大都市がテロの標的となり得ること、そしてその準備が国家の監視網をすり抜ける可能性を国際社会に突きつけ、各国に情報収集や予防措置の強化を促した。

(2)化学兵器規制の進展

続いて、化学兵器規制の進展である。

地下鉄サリン事件は、化学兵器が非国家主体によって使用された初のテロ事件として、その後の国際的な化学兵器規制に大きな影響を与えた。事件当時、化学兵器禁止条約(CWC)は1993年に署名されたばかりで、発効は1997年を待たねばならなかった。

オウム真理教がサリンを製造し使用した事実は、条約の早期発効と実効性ある実施の必要性を各国に強く印象づけた。実際に、事件後、日本政府はCWC批准を急ぎ、1997年の発効に間に合わせる形で批准を完了した。

また、地下鉄サリン事件は、化学物質の民間利用と軍事転用の境界が曖昧であることを浮き彫りにした。オウム真理教は合法的な化学企業から原料を入手し、サリンを生成した。

この事実は、化学産業に対する監視と規制の強化を求める声となり、CWCの枠組み内で「スケジュール物質」(軍事転用可能な化学物質)の管理が厳格化された。

また、国際社会では、化学兵器の拡散防止を目的としたオーストラリア・グループのような多国間輸出管理体制が一層強化され、非国家主体への技術流出防止策が講じられた。

(3)テロ対策の国際連携

そして、3つ目としてテロ対策の国際連携である。

地下鉄サリン事件は、テロリズムが国境を越えた脅威であることを示し、国際的な連携の必要性を強調した。オウム真理教は日本国内で活動していたが、その資金調達や信者獲得はロシアやオーストラリアなど海外にも及んでいた。

この国際的ネットワークは、テロ組織がグローバルに活動する可能性を示唆し、国家間での情報共有や捜査協力の重要性を浮き彫りにした。

事件後、日本は国際社会との協力を深め、1999年に国連で採択された「テロ資金供与防止条約」の策定に積極的に関与した。また、2001年の9.11テロを契機に、テロ対策における国際連携がさらに加速する中、地下鉄サリン事件の経験は、化学・生物テロへの備えとして具体的な事例を提供した。

例えば、米国や欧州連合(EU)は、日本の教訓を参考に、化学工場や研究施設のセキュリティ基準を強化し、テロリストによる化学兵器入手を防ぐ政策を打ち出した。さらに、INTERPOLやG7などの枠組みを通じたテロ対策の情報交換が活発化し、非国家主体によるテロの予防と対応が国際安全保障の主要議題に昇格した。

地下鉄サリン事件から学ぶ教訓

地下鉄サリン事件から30年が経過した現在、この事件が国際政治と安全保障に与えた影響は多岐にわたる。国内安全保障の強化では、非対称的脅威への対応能力向上が求められ、化学兵器規制では非国家主体への拡散防止が急務となった。

また、テロ対策の国際連携は、グローバル化する脅威に対抗するための基盤を築いた。これらの教訓は、現代の安全保障環境においても有効であり、特にAI技術やドローンなど新たなツールを用いたテロの可能性が議論される中、過去の事例から学ぶ重要性は増している。

2025年現在、ロシア・ウクライナ戦争や中東情勢の不安定化を背景に、化学兵器使用のリスクが再び懸念されている。地下鉄サリン事件は、国家や非国家主体が引き起こす危機が、予告なく市民生活を直撃し得ることを我々に示した。

この歴史的教訓を踏まえ、国際社会は技術進歩とテロの進化に適応しながら、協調的な安全保障体制をさらに強化していく必要があるだろう。

【執筆:株式会社Strategic Intelligence代表取締役社長CEO 和田大樹】