「中野坂上駅の、自分のひとつひとつの行動が、『あれでよかったのか?』と思いますね。

サリンとわかっていれば手で持たなかったし、隊員にも指示しなかった。サリンとわかっていなかったから、手で持っていけたんですよ」

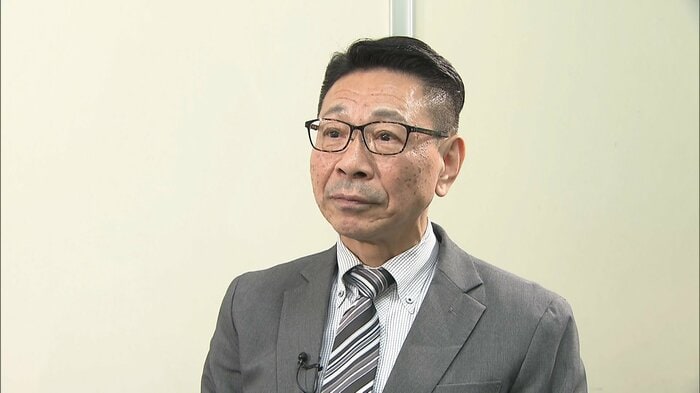

30年前のあの日を振り返るとき、今でも自問自答をする。

東京消防庁の専門部隊「化学機動中隊」として臨場した武田信幸(当時37歳)は、あの日、サリンの液体がしみ出した新聞紙の入ったビニール袋を運び出していた――。

異臭騒ぎで出動「イタズラかな」

その日は、午前8時半から翌朝までの「泊まり勤務」シフトだった。7時45分ごろには新宿消防署・西新宿出張所に出勤し準備をしていた。

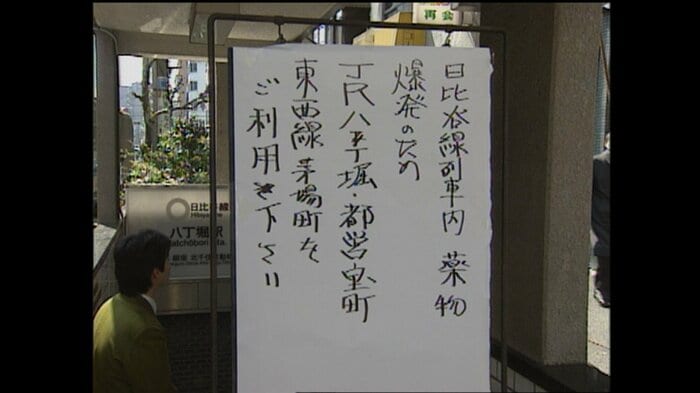

テレビのニュースで、地下鉄で何か起きていると報じている。しばらくすると、「築地駅で爆発火災」という通報が入った。上司から「我々の部隊も出動があるかもしれない。毒劇物防護衣などの点検をするように」と指示が入った。

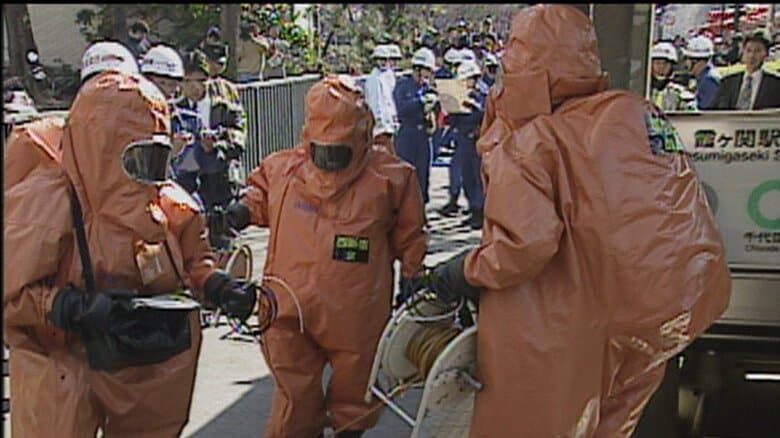

「化学機動中隊」は、NBC(放射性物質や化学・化学兵器)テロや災害に対応する専門部隊として、1990年東京消防庁に整備された。

武田は発足して間もない部隊にやりがいを感じ、志願した。選抜試験を突破し、「3期生」として研修を受け、1993年に着隊。

1995年3月20日は、8~9人の隊員を束ねる「小隊長」の立場にあった。

申し送りの最中の午前8時半ごろ、「西新宿化学機動中隊、危険排除で出動」との指令が入る。出動先は丸ノ内線・中野坂上駅。けが人が出ているらしい。

“異臭騒ぎ”との情報もあったので、「イタズラかな」と思った。普段からガス漏洩の現場などで対応しているから、類似した活動になるだろう、などと考えながら向かった。

ほどなくして中野坂上駅に着くと、救急隊や消防車はすでに到着していた。

しかし、それ以外の混乱はなく、普段と変わらない光景だった。道行く人が、「なぜたくさんの緊急車両が?」と言わんばかりに、不思議そうな視線を自分たちに向けていた。

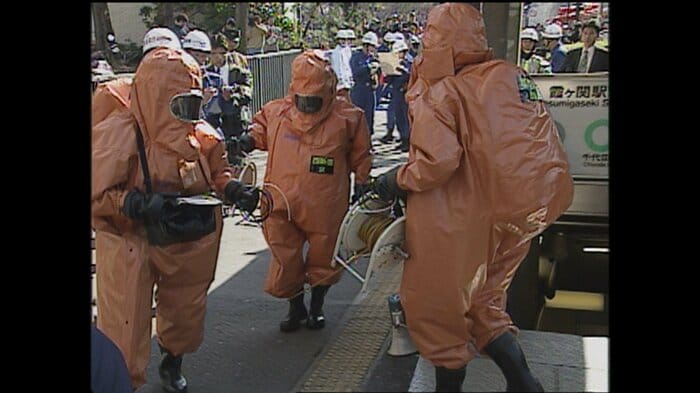

与えられた任務は異臭物質の特定と濃度の測定なので、必要な分析装置を準備する。全身をすっぽり覆う「毒劇物防護衣」の着用指示があったので、空気呼吸器も装着。防護衣や呼吸器に「ずれ」がないか、隊員どうしで互いに確認して駅構内に入った。

準備の最中、上司である中隊長がつぶやいた。

「これはひょっとしたら、去年起きた『松本サリン事件』と同じような物質かもしれないな」

駅事務室で倒れ込む乗客も…「反応なし」

駅の階段を降りて入り口付近の空気を測定するが、反応は全く出ない。

次に、駅の事務室が見えた。中を見ると、長椅子に2人が倒れていて意識がない状態だった。救急隊員の人工呼吸を受けていた。さらに4~5人が床に座り込んで、「気持ち悪い」「視界が暗い」などと訴えていた。

武田は「いつも対応している現場とは違う」と感じた。

しかし、この事務室内の空気を測定しても反応がない。

ホームに降りた。ここでも4~5人が倒れ込んでいた。ここでも測定したが、やはり資機材の反応はなかった。原因物質は、一体何なんだ…武田たちがそう感じている時、駅員がこう知らせてくれた。

「車両にあった不審物を、駅事務室に運びました」

液体が染みた“新聞紙”運び…「サリン」ではない物質検出

再び事務室に戻ると、ドアの外にビニール袋があった。中をのぞくと、新聞紙で包まれたものが見えた。新聞紙は、液体が染み出ていて少し黒ずんでいた。武田はビニール袋を手で持った。包みは一片10~20センチほどで重たくはない。

武田は内心、「意識不明の人がこれだけいるのに、本当にこれが原因なのかな」とも感じたが、これが異臭の原因物質の可能性があるならすぐに分析・特定しなければ――すぐに中隊長に報告し、地上に運ぶ判断をした。

途中でビニール袋を部下の隊員に渡し、二人で地上に出た。手袋をはめてビニール袋を運んだが、そこまで危険という認識はなく、恐怖心はあまりなかった。

地上に上がると、状況が一変していた。わずか15分前には混乱はなかったのに、15人ほどが地面に座り込んでいて救急隊員の人数が足りていなかった。

「まるで戦場だ」と感じたが、自分たちの任務は、この新聞紙の中身をいち早く特定すること。化学機動中隊の車両に持って行く。物質が何かわからなかったので、測定に使う「検知管」はあらゆる種類のものを使った。

ほどなくして、モニターに「アセトニトリル」という物質が一番可能性が高い、という結果が出た。中隊長から、念のためにもう一度測定するよう指示があり、2度目の測定でも同じ結果だった。間違いない。

この結果を報告し、消防隊員も医療現場も「アセトニトリル」として対応することができる――

武田は、任務を果たせたことに、ほっと胸をなで下ろした。

仲間の救急隊員が倒れ…貸した“呼吸器マスク”

測定結果を待っている間、後ろで止まっている救急車から「バタン」という音が聞こえた。

救急隊員が、ドアから飛び出して倒れ込んだ。「息が苦しい、助けてくれ」と訴えている。

思えば、自分たち化学機動中隊員は全身防護服で空気呼吸器も装着しているが、救急隊員も、ポンプ隊員も、駅員も“素面”、いわば丸腰の状態だった。

仲間である救急隊員が倒れたのは、これまでに経験がない。武田は自分の空気呼吸器のマスクを苦しがっている救急隊員の口にあてた。

「自分たちもサリン検出できていれば…」

その後、昼ごろまで中野坂上駅で活動し、西新宿出張所に帰署の命令が出た。移動の最中、「警視庁情報によると、サリンの可能性が高い」という情報を耳にした。

警視庁は科学捜査研究所の鑑定結果を受け、午前11時の会見で、そう発表をしていたのだ。東京消防庁の分析結果が「アセトニトリル」と報道された、「後」のことだ。

やっとの思いで検出した「アセトニトリル」ではない――武田は、背筋が凍った。

「違ったのか…?自分たちの活動はこれでよかったのか?」

当時、東京消防庁化学機動中隊の分析装置には、サリンなどの化学剤の物質情報が登録されていなかったため、「サリン」とは検出しようにもできなかった(その後改良されている)。

「サリン」と「アセトニトリル」では、治療法が異なる。武田は、「悔しい思いもある」と振り返った上で、こう語る。

「当時、消防としては、サリンを検出する資機材を持っていなかった。もしあのとき我々も『サリン』を検出できていれば、傷病者をもっと減らせたんじゃないかと思う。

我々の仲間もあれだけ二次災害にあっていたが、もっと少なくできたんじゃないかと、反省する思いがある」

「自分の身を守らないと都民を守れない」後輩に伝える思い

目に見えない兵器、サリン。あの日を経験してから決意を新たにしたことがもう一つある。消防隊員として、自分の身を守ると言うことだ。

前述した、救急隊員が目の前で倒れた中野坂上駅の現場だけでも20人以上の隊員が二次災害に遭った。だからこそ、「サリン」が入った袋を自分と隊員が運んだ際の、ひとつひとつの行動が正しかったのか、など、あの日の自分に対して、今も問い続けている。

「我々が臨場する現場で、同じ災害はありません。必ず、一つ一つが違う災害。だからこそ、まず自分の身を守らなければ、都民を守ることはできない」

東京消防庁を退職した今も、現役隊員に、その思いを伝え続けている。

【執筆:フジテレビ社会部 警視庁キャップ 中川眞理子】

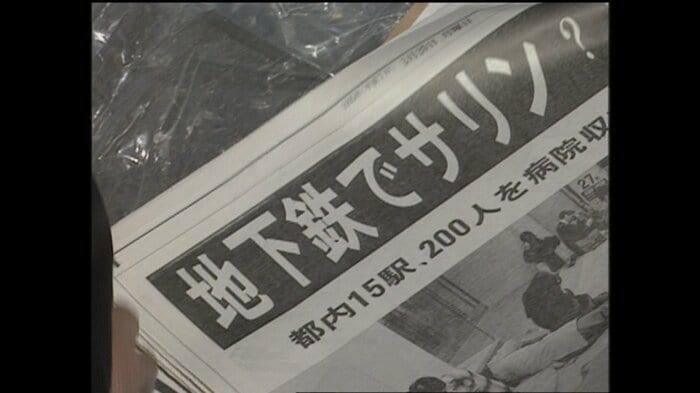

フジテレビは3月21日(金)午後9時から『1995~地下鉄サリン事件30年 救命現場の声~』を放送する。

世界に衝撃を与えた1995年3月20日の「地下鉄サリン事件」を題材にした一部フィクションを含むドキュメンタリードラマで、独自取材に基づき、あの日何が起こっていたのか、自らの命も危険にさらされる中で懸命に救助にあたった人たちの姿を救命ドラマとして描く。

「1995~地下鉄サリン事件30年 救命現場の声~」

3月21日(金)午後9時~一部地域をのぞく