2025年3月11日で、東日本大震災から14年。岩手県の被災地を訪ねると、震災の爪痕が今なお残る風景の中で、「逃げることの大切さ」を伝え続ける人々の姿があった。南海トラフ巨大地震の発生確率が80%に引き上げられ、愛媛県でも徐々に危機感が高まる中、被災地からのメッセージに耳を傾けた。

予測できない「あの日」

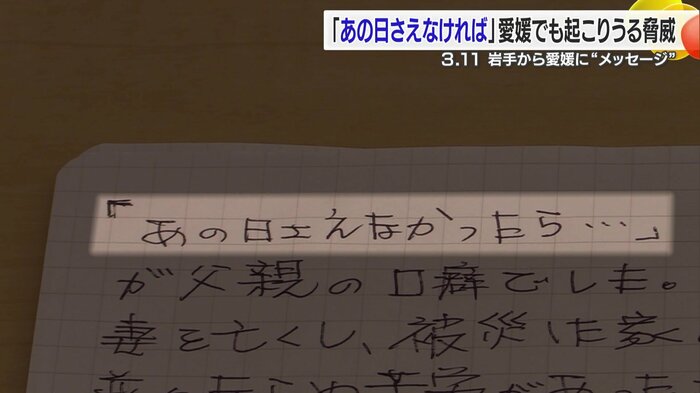

2011年3月11日に東北地方をマグニチュード9.0の巨大地震が襲い、強い揺れと津波がまちを襲った。死者は1万5900人、いまだに2520人の行方が分かっていない。岩手・宮古市役所に置かれている「震災伝承ノート」には、「あの日さえなかったら」という言葉が残されている。

愛媛に住む私たちにとって、南海トラフ巨大地震の発生する日が「あの日」になるかもしれない。2025年1月に政府の地震調査委員会は、30年以内に南海トラフ巨大地震が発生する確率を「70~80%」から「80%程度」に引き上げた。愛媛県内でも徐々に危機感が高まる中、被災地の今を取材するため記者が2月に岩手を訪れた。

鉄道が結ぶ岩手と愛媛の縁

岩手県の沿岸部に位置する宮古市では、最大で40.5メートルの津波が到達し、517人が死亡、または行方不明となった。当時、津波がどこまで押し寄せたかを記した看板や、凄惨(せいさん)な被害を伝える「震災遺構」が点在している。

地元の貴重な交通手段である三陸鉄道も津波で壊滅的な被害を受けたが、震災から5日後には一部区間で運行を再開し、「復興のシンボル」と呼ばれている。小さいころから鉄道が好きだという運転士の佐々木翔太さん(23)は、地元出身で被災当時は9歳だった。実は震災から5カ月後に「縁」があり、愛媛を訪れていた。

佐々木さんたち田老第三小学校の子供たちが、愛媛・西予市城川町の「かまぼこ板の絵展覧会」に作品を出品していたのだ。作品を投函(とうかん)したのは、地震発生の約3時間前。震災の混乱の中、無事に愛媛まで作品が届くという奇跡的な出来事を受け、同級生らと共に愛媛に招待され、小学生同士の交流も行われた。

三陸鉄道では、車窓から臨む景色を通して被災地の今を伝える「震災学習列車」を運行している。佐々木さんは夢をかなえた今、地元の交通インフラを支える仕事以外に、震災の記憶を語り継ぐ大切な役割も担っており、「震災の怖さを聞くだけだとどうしても忘れてしまう部分があると思うので、被災した場所を実際に見てもらうことで防災意識が高められるんじゃないか」と意図を語った。

津波は防潮堤だけでは守れない

田老地区はアワビやウニ、ワカメなど多くの海産物が水揚げされる漁師町だが、1933年の昭和三陸地震や1960年のチリ地震など、過去にも数多くの津波被害を受けてきた。そのため「津波太郎(田老)」とも呼ばれ、高さ10メートル、長さ2.4kmの防潮堤を設置するなど、積極的に津波防災を進める町として知られていた。

しかし東日本大震災では、その巨大な防潮堤さえ超える「想定外」の津波が襲ってきた。

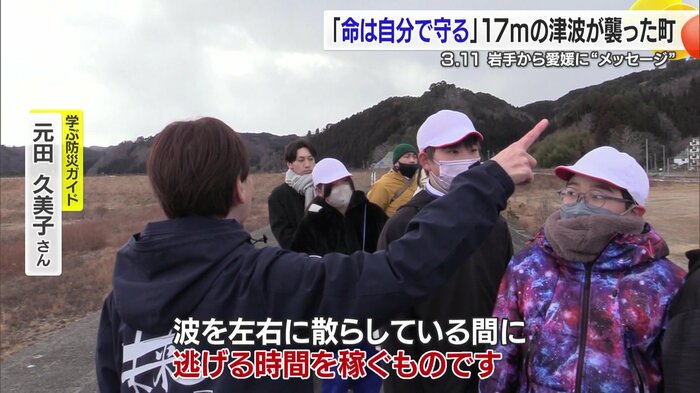

学ぶ防災ガイドの元田久美子さんは「田老を襲った津波は17メートル。簡単に防潮堤を超えました。簡単に超えたから、ここにあった町が全部なくなった」と防潮堤があっても甚大な津波被害が起こったことを話した。

震災の翌年から始まった学ぶ防災ガイドの活動では、今まで16万人を超える人たちに震災の教訓を伝えてきた。

元田さんは地元の小学生たちに「防潮堤はなんのため?」と問いかける。「逃げる時間を稼ぐため」と答えた小学生に、元田さんは「そうです。防潮堤は津波なんか食い止められないけど、ワンクッション力を落として、波を左右に散らしている間に逃げる時間を稼ぐものです。だから絶対逃げなきゃいけない」と語った。

当時、田老地区は地震の直後に「3メートルの津波」という情報が流れたあと停電し、情報が途絶えた。そしてやってきたのは17メートルの巨大な津波。油断した多くの人が犠牲となった。元田さんも当時、義理の父親を亡くした。元田久美子さんは「100回逃げて大丈夫でも、101回目も逃げる努力が必要。それが嫌だったらやっぱり高台に住まなきゃいけない」と何よりも「逃げる」ことの重要性を繰り返し説いていた。

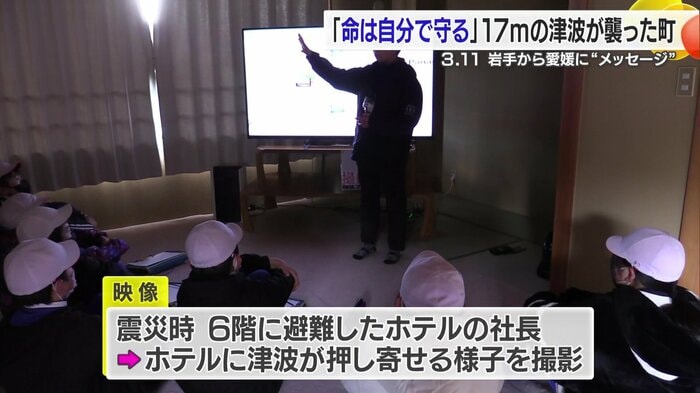

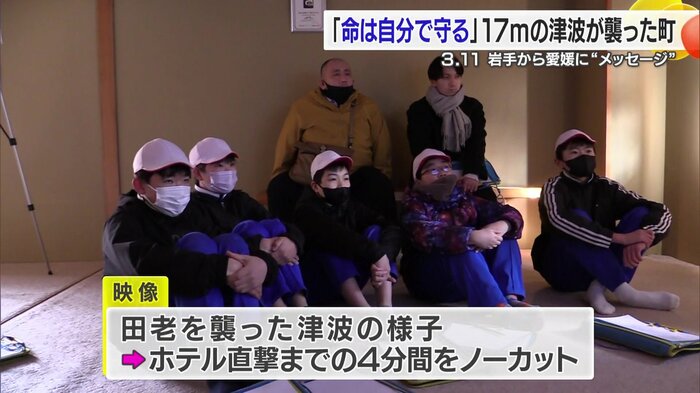

続いて小学生たちは「たろう観光ホテル」を訪れ、震災当時6階に避難したホテルの社長が建物に津波が押し寄せる様子を撮影した映像を見た。この日、参加したのは震災当時まだ生まれていなかった小学6年生の子供たちで、大半の児童が津波の映像を見るのも初めてだ。

漁師小屋が立ち並ぶかつての街並みを「津波」が一瞬で飲み込み、ホテルに直撃するまでの4分間がノーカットで収められている。映像を見た児童は、「やっぱり怖かったです。ここにいられるのも普通じゃないんだなと思いました。津波って本当に恐ろしいもので、防潮堤だけに頼っているだけではダメなんだなと改めて感じました」と津波の恐ろしさを感じ取っていた。

逃げるための準備や訓練

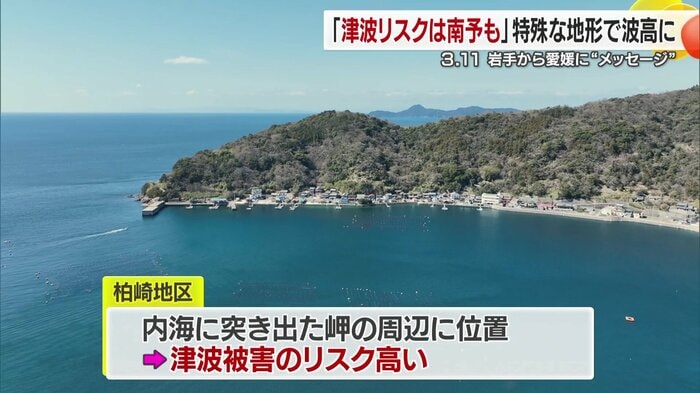

岩手県の三陸海岸は、複雑に地形が入り組んだリアス海岸となっている。気象庁によると、V字型の湾や岬の先端は津波のエネルギーが集中しやすく、より波が高くなるという。つまり、愛媛県の南予の海岸も危険性は同じだ。愛媛・愛南町柏崎地区は南海トラフ巨大地震の約40分後に、最大で9.2メートルの津波が到達すると言われている。

柏崎地区の防災士・浪口靖宏さんは「地震があると、この地区は一番揺れもひどいし、津波も来やすい」と語る。地元住民の増元久男さん(76)は「やはり自分の命は自分でとにかく守ると、すぐに逃げるということがまずは一番大事なことやないかな」と話す。

柏崎地区は真珠母貝の養殖が盛んで、内海に突き出た岬の周辺に集落があり、津波被害のリスクは無視できない。浪口さんは「海のないところでは真珠の養殖はできませんから、どうしてもこういう漁港に住まざるを得ないのが現状だ」と説明する。

このため、柏崎地区の住民たちは「逃げる」ための準備や訓練を念入りに行っている。夜間でも安全に避難できるよう、避難経路沿いには太陽光電池で点灯する約30基のソーラーライトを設置。定期的に訓練を実施し、住民に避難の手順の浸透などを図っている。

浪口さんは「ここは海抜13メートル。9.3メートルの津波を想定していますので、ここで安全に避難できる」と避難場所を案内してくれた。

避難場所に設置された防災倉庫には、毛布やテント、コンロをはじめ各世帯がそれぞれ必要な食料などを詰めた個人ボックスが収納されている。住民の7割近くが高齢者のため、重い荷物を持って避難することは難しく、身一つで逃げ出しても大丈夫にする工夫だ。

地震の揺れで道路が崩落するなど、避難経路が使えなくなるケースもあるため、油断せず早めの避難を呼びかけている。

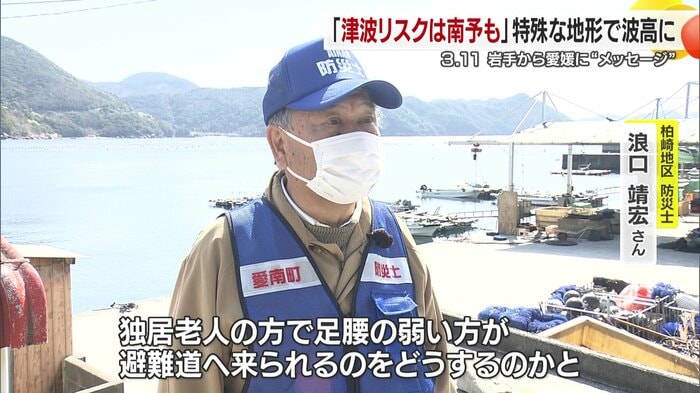

浪口さんは「一番気を付けなければいけないのは独居老人の方で、足腰の弱い方がどう避難するのかということを、いま検討している」と課題を指摘する。担架を使うなど住民が助け合いながら避難場所まで逃げるため、いざという時に「共助」できる関係性作りを重視している。

「命を守れるのは自分自身」

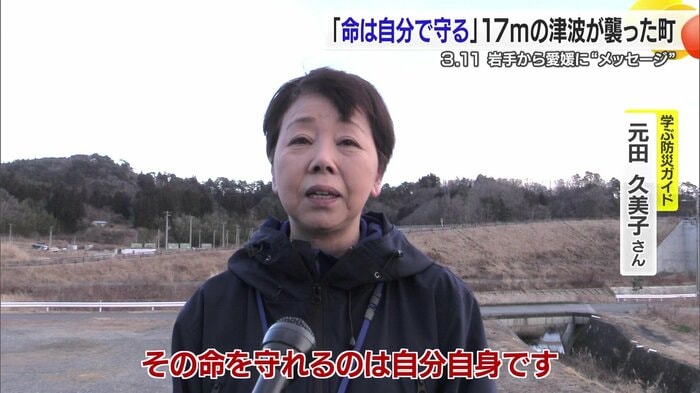

学ぶ防災ガイドの元田久美子さんは、愛媛の人々へメッセージを送った。

元田久美子さん:

東日本大震災を私たちは経験しました。本当に自分たちがそういう経験をするとは、本当にみじんも感じていませんでした。だけど実際に起きたことで、本当にたった一つの命を守るのは自分たちだ、いつ何があるか分からない災害に対して、ぜひ家族で話し合って、大切な命を守ってください。起きた時にすぐに避難する、何もなかったら笑って帰ってこれるくらいの余裕を持たないと、たった一つの命を守れるのは自分自身だということを皆さんにしっかり覚えていてほしいです。

被災者だからこそ伝えられる声に耳を傾け、人ごとと思わず備える。被災地の「思い」に、あすの私たちが生き延びるための重要なヒントがある。

(テレビ愛媛)