2025年3月4日に行われた高知県の公立高校入試A日程「国語」の問題と解答は下記の通りです。

なお、引用された文章は、著作権の関係で一部を割愛しました。

【問題文】

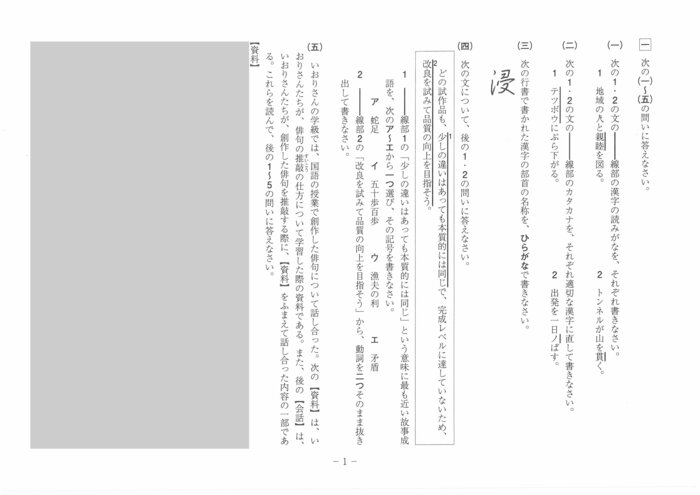

問題一 次の(一)~(五)の問いに答えなさい。

(一)次の1・2の文の――線部の漢字の読みがなを、それぞれ書きなさい。

1 地域の犬と親睦を図る。 2 トンネルが山を貫く。

(二)次の1・2の文の――線部のカタカナを、それぞれ適切な漢字に直して書きなさい。

1 テツボウにぶら下がる。 2 出発を一日ノばす。

(三)次の行書で書かれた漢字の部首の名称を、ひらがなで書きなさい。

浸

(四)次の文について、後の1・2の問いに答えなさい。

どの試作品も、少しの違いはあっても本質的には同じで、完成レベルに達していないため、改良を試みて品質の向上を目指そう。

1 ――線部1の「少しの違いはあっても本質的には同じ」という意味に最も近い故事成語を、次のア〜エから一つ選び、その記号を書きなさい。

ア 蛇足 イ 五十歩百歩 ウ 漁夫の利 工 矛盾

2 ――線部2の「改良を試みて品質の向上を目指そう」から、動詞を二つそのまま抜き出して書きなさい。

(五)いおりさんの学級では、国語の授業で創作した俳句について話し合った。次の【資料】は、いおりさんたちが、俳句の推敲の仕方について学習した際の資料である。また、後の【会話】は、いおりさんたちが、創作した俳句を推敲する際に、【資料】をふまえて話し合った内容の一部である。これらを読んで、後の1~5の問いに答えなさい。

【資料】(省略)

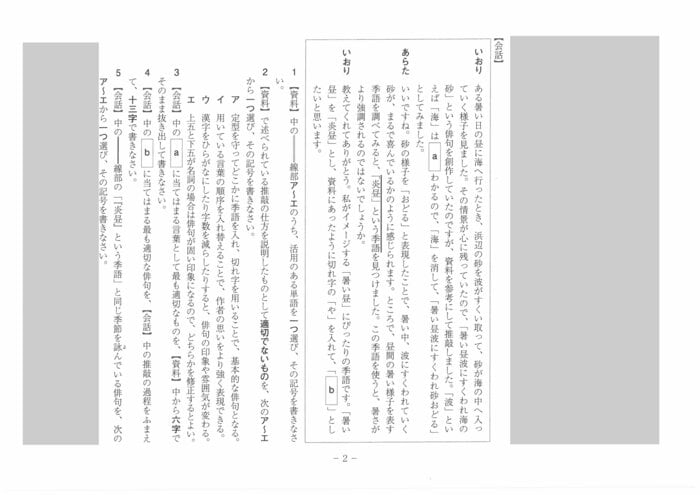

【会話】

いおり:ある暑い日の昼に海へ行ったとき、浜辺の砂を波がすくい取って、砂が海の中へ入っていく様子を見ました。その情景が心に残っていたので、「暑い昼波にすくわれ海の砂」という俳句を創作していたのですが、資料を参考にして推敲しました。「波」といえば「海」は a わかるので、「海」を消して、「暑い昼波にすくわれ砂おどる」としてみました。

あらた:いいですね。砂の様子を「おどる」と表現したことで、暑い中、波にすくわれていく砂が、まるで喜んでいるかのように感じられます。ところで、昼間の暑い様子を表す季語を調べてみると、「炎昼」という季語を見つけました。この季語を使うと、暑さがより強調されるのではないでしょうか。

いおり:教えてくれてありがとう。私がイメージする「暑い昼」にぴったりの季語です。「暑い昼」を「炎昼」とし、資料にあったように切れ字の「や」を入れて、「 b 」としたいと思います。

1 【資料】中の――――線部ア~エのうち、活用のある単語を一つ選び、その記号を書きなさい。

2 【資料】で述べられている推敲の仕方を説明したものとして適切でないものを、次のア~エから一つ選び、その記号を書きなさい。

ア 定型を守ってどこかに季語を入れ、切れ字を用いることで、基本的な俳句となる。

イ 用いている言葉の順序を入れ替えることで、作者の思いをより強く表現できる。

ウ 漢字をひらがなにしたり字数を減らしたりすると、俳句の印象や雰囲気が変わる。

エ 上五と下五が名詞の場合は俳句が固い印象になるので、どちらかを修正するとよい。

3 【会話】中の a に当てはまる言葉として最も適切なものを、【資料】中から六字でそのまま抜き出して書きなさい。

4 【会話】中の b に当てはまる最も適切な俳句を、【会話】中の推敲の過程をふまえて、十三字で書きなさい。

5 【会話】中の――――線部の「『炎昼」という季語」と同じ季節を詠んでいる俳句を、次のア~エから一つ選び、その記号を書きなさい。(選択肢省略)

問題二 次の文章を読み、後の(一)~(四)の問いに答えなさい。(文章省略)

(一)文章中の□に当てはまる言葉として最も適切なものを、次のア~エから一つ選び、その記号を書きなさい。

(二)文章中の――線部1に「この七つの円を並べ替えると透明の立方体が浮かび上がっているように見えます」とあるが、その理由を筆者はどのように述べているか。その内容として最も適切なものを、次のア〜エから一つ選び、その記号を書きなさい。

ア 人間は、脳に備わる性質によって、ありもしない形を想像して見ることができるから。

イ 人間は、錯覚するという脳の性質によって、あるはずの形をないものとして見るから。

ウ 人間は、AIと同じ創造的能力をもっており、ありもしない形をつくり出せるから。

エ 人間は、AIの主観的輪郭という現象を利用して、あるはずのない形を連想するから。

(三)文章中の――線部2に「『見る』という、人間が本来もつ創造的な性質は、その使われ方によって、毒にも薬にもなり得るということです」とあるが、筆者は「毒にも薬にもなり得る」とはどういうことだと述べているか。その内容を、三十字以上四十字以内で書きなさい。ただし、句読点その他の符号も字数に数えるものとする。

(四)この文章の内容と構成を説明したものとして最も適切なものを、次のア~エから一つ選び、その記号を書きなさい。

ア 初めに、二つの図を用いて、一方では認識できない図形が、もう一方では認識できるようになる現象を取り上げ、次に、創造することを利用してUXの技術が発達したことを示し、最後に、情報社会の良い側面と悪い側面について述べている。

イ 初めに、二つの図を用いて、人間が複数の円からありもしない立方体を想像することができる仕組みを明らかにし、次に、同様の仕組みから起きる現象の具体例を列挙し、最後に、情報社会の一員としてどのように行動するとよいかについて述べている。

ウ 初めに、二つの図を示して、立方体の辺の見え方について説明し、次に、人工無能について触れたあとUXの技術を進歩させることとなった発想を示し、最後に、情報社会を生きていく私たちが情報とどのように関わればよいかについて述べている。

エ 初めに、二つの図を示して、実在する立方体の辺がどのように隠されているかを解説し、次に、錯覚することと創造することの関係を説明し、最後に、情報社会の人間はどう生きなければならないかについて述べている。

問題三 次の文章を読み、後の(一)・(二)の問いに答えなさい。(文章省略)

(一)文章中の――――線部に「さまざまな日常的な会話の中で、ある事柄の感想や意見が述べられたとき、『あなたはどうしてそう考えるのか?』という問いを発して、互いにその理由を突き詰め合うということは、あまり普通ではないように思うのである」とあるが、筆者がそう考える理由を、次の条件1.2にしたがって書きなさい。ただし、句読点その他の符号も字数に数えるものとする。

条件1 全体を四十字以上五十字以内にまとめること。

条件2 解答は「日本人は」で書き始め、「言語化」の言葉を必ず使って書くこと。

(二) この文章で、筆者は、議論をどのようなものだと捉えているか。また、そのような筆者の考えについて、あなたはどのように考えるか。次の条件1~3にしたがって書きなさい。ただし、句読点その他の符号も字数に数えるものとする。

条件1 全体を百字以上百二十字以内にまとめること。

条件2 最初に、筆者の考えを「目的」の言葉を必ず使って説明し、次に、それに対する自分の考えを書くこと。

条件3 自分の考えについては、なぜそう考えるかという理由を明らかにして書くこと。

問題四 次の文章を読み、後の(一)~(四)の問いに答えなさい。

今は昔、唐に荘子といふ人ありけり。家いみじう貧しくて、今日の食物絶えぬ。隣に監河侯といふ人ありけり。それがもとへ今日食ふべき料の粟を乞ふ。河侯が曰はく、「今五日ありておはせよ。千両の金を得んとす。それを奉らん。いかでかやんごとなき人に、今日参るばかりの粟をば奉らん。返す返すおのが恥なるべし」といへば、荘子の曰はく、「昨日道をまかりしに、跡に呼ばふ声あり。顧みれば人なし。ただ車の輪跡のくぼみたる所にたまりたる少水に、鮒一つふためく。何ぞの鮎にかあらんと思ひて寄りて見れば、少しばかりの水にいみじう大きなる鮒あり。『何ぞの鮒ぞ』と問へば、鮒の曰はく、『我は河伯神の使に、江湖へ行くなり。それが飛びそこなひて、この溝に落ち入りたるなり。喉渇き死なんとす。我を助けよと思ひて呼びつるなり』といふ。答へて曰はく、『吾今二三日ありて、江湖といふ所に遊びしに行かんとす。そこにもて行きて放さん』といふに、魚の曰はく、『さらにそれまでえ待つまじ。ただ今日一提ばかりの水をもて喉をうるへよ』といひしかば、さてなん助けし。鮒のいひし事、我が身に知りぬ。さらに今日の命、物食はずは生くべからず。後の千の金さらに益なし」とぞいひける。それより、「後の千金」といふ事名誉せり。 (『宇治拾遺物語』による)

(注)唐…中国。 おはせよ・・・おいでください。

いかでかやんごとなき人に、今日参るばかりの粟をば奉らん…どうして尊いお方に、今日召し上がるだけのわずかな穀物を差し上げられましょうか。

まかりしに・・・通ったところ。 河伯神・・・河の神。 江湖・・・大きな川や湖がある場所。

えまつまじ…待てないでしょう。

(一)文章中の~~~~~線部の「飛びそこなひて」を現代仮名遣いに直して、~~~~~線部全部をひらがなで書きなさい。

(二)文章中の――――線部1の「今日食ふべき料の粟」は、荘子が道を通った時に体験した出来事の中では何に当たるか、文章中から九字でそのまま抜き出して書きなさい。

(三)文章中の――――線部2「寄りて見れば」、3「呼びつるなり」の行為を行った者は、それぞれ誰か。その組み合わせとして適切なものを、次のア〜エから一つ選び、その記号を書きなさい。

ア 2-荘子 3-監河侯 イ 2-荘子 3—鮒

ウ 2-監河侯 3-荘子 工 2-鮒 3—監河侯

(四)この文章で述べられている内容の説明として最も適切なものを、次のア〜エから一つ選び、その記号を書きなさい。

ア 食べ物に困った荘子が、監河侯に援助を求めて助かったのにお礼をしなかったことから、人から助けてもらったらお礼の気持ちを伝えるのがよいということを述べている。

イ 食べ物に困った荘子が、監河侯に援助を求めたところ、後日訪ねて来るように言われたことから、せっかくの援助も機会を逃すと役に立たないということを述べている。

ウ 食べ物に困った荘子が、監河侯に今あるわずかな金を差し上げようと言われて断ったことから、大金でなければ相手が満足する援助はできないということを述べている。

エ 食べ物に困った荘子が、監河侯に千両の金を援助してもらえるようになったことから、大金を得たら日々の食べ物を買うために使うのがよいということを述べている。

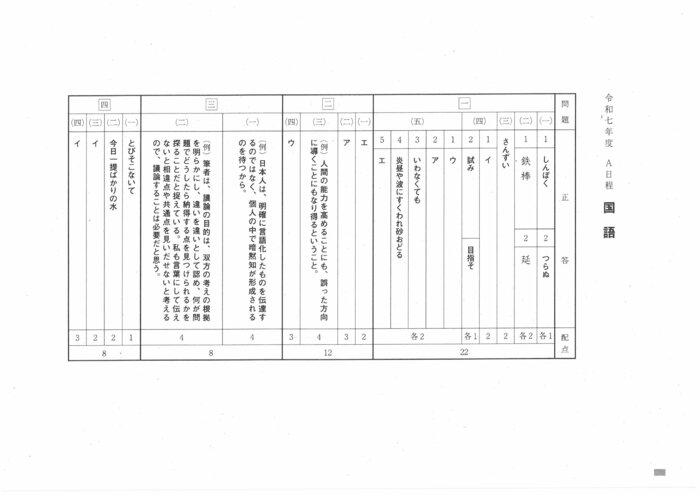

【解答】

一

(一)1 しんぼく 2 つらぬ

(二)1 鉄棒 2 延

(三)さんずい

(四)1 イ 2 試み 3 目指そ

(五)1 ア 2 ウ 3 いわなくても 4 炎昼や波にすくわれ砂おどる 5 エ

二

(一)エ

(二)ア

(三)(例)人間の能力を高めることにも、誤った方向に導くことにもなり得るということ。

(四)ウ

三

(一)(例)日本人は、明確に言語化したものを伝達するのではなく、個人の中で暗黙知が形成されるのを待つから。

(二)(例)筆者は、議論の目的は、双方の考えの根拠を明らかにし、違いを違いとして認め、何が問題でどうしたら納得する点を見つけられるかを探ることだと捉えている。私も言葉にして伝えないと相違点や共通点を見いだせないと考えるので、議論することは必要だと思う。

四

(一)とびそこないて

(二)今日一提ばかりの水

(三)イ

(四)イ

(高知さんさんテレビ)