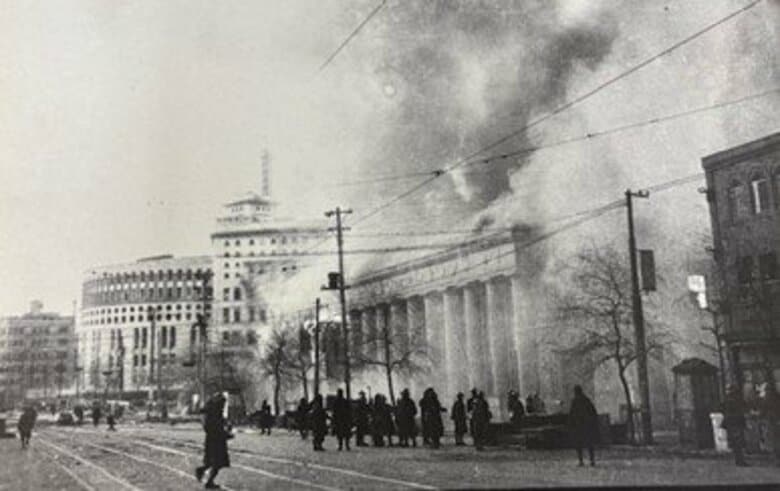

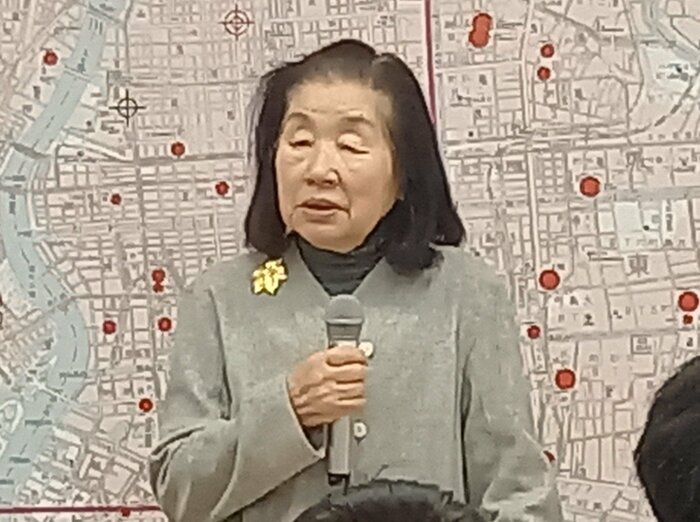

1945年3月10日午前0時過ぎ、約300機のB29爆撃機が東京上空で大規模な空襲を行った「東京大空襲」。2時間40分ほどで約10万人が死亡したとされている。3月10日が誕生日の西尾静子さん(87)。一緒に祝うはずのいとこが戻ってくることはなかった。防空壕の中で聞こえた悲鳴を、今でも忘れることはない。その証言を聞いた。

誕生日を楽しみに布団に入った9日の夜

西尾さんは深川区高橋(現在の江東区)に住んでいた。家族は、両親と西尾さんの3人。父は内科・小児科の開業医だった。

3月10日は6歳の誕生日。前日、「明日は誕生日だからお赤飯してあげるね」と、母がほんの少しの餅米と小豆を調達してきてくれた。食べるものがほとんどない状況で、赤飯を食べることが夢のようだった。この時、両親の出身地である岐阜県から大好きな19歳のいとこが来ていた。「お姉さんがとっても優しくてきれいだから私は大好きで、わくわくしていた。何があるかわからない時期だけれど全部忘れて『明日はうれしいな』と思っていた」

もうひとつ楽しみにしていたのは、あと数日で小学生になることだった。ランドセルを買ってもらい、楽しみにして待っていた。

「明日は楽しいね」と言いながらいとこのお姉さんと一緒に布団に入ったが、午後10時半ごろ、「起きなさい!寝てる場合じゃないよ。今日は空襲で大変なことになりそうだから起きなさい!うちの庭には普通の家にあるものより頑丈な防空壕があるから入りなさい」と父に起こされた。

4人の看護師さんと1人のお手伝いさんといとこと一緒に、急いで防空壕に入った。そこには一週間は暮らせるだけの水やかんぱん、缶詰が置いてあった。「ここへ来たから大丈夫」という気分で防空壕にいると、辺りを見回ってきた父がバタバタと走ってきて「ああ、もう東京はダメだ。うちの防空壕に入っていてもダメだから出なさい」と、皆に防空壕から出るよう言った。「うちの防空壕では助からないから高橋国民学校(現在の深川第一中学校)へ行きなさい。必ず行くんだよ!」と言って、また見回りに出て行った。

定員を超えた防空壕に入れず...

西尾さんが靴を履くのに時間をかけていると、看護師といとこたちは「ちょっとお先にね」と高橋国民学校へ走って行った。母と少し遅れて学校の門に行くと「あなたたちでちょうど入れません。400人収容できる防空壕だけれど、はるかに多い人が入っていて、入れません」と言われた。母は途方にくれたが、「小学校に入れていただけないなら高校に入りましょう」ということで、墨田工業学校(現在の墨田工科高校)の防空壕に逃げて行った。

高校の防空壕は、コンクリートの打ちっぱなしのような粗末な場所だった。海抜ゼロメートル地帯で、ほんの30センチくらい掘っただけで水が湧いてくるよう場所だったため、水たまりがいたるとことにあった。気温は3~4度、水浸しの地面には座れずに立っていた。カビ臭く、電気もろうそくもなかった。墨田工業高校の防空壕に入ったのは、女性と子ども、高齢者で最終的には70人くらいだった。

「ドアを開けろ!中へ入れろ!」

そのうちに鉄の門で閉じている防空壕内にもすーっと煙が入ってきた。だんだん気持ちが悪くなって、おんぶしてくれていた母の背中にぐったりともたれかかっていた。後から考えると、一酸化炭素中毒の初期症状だったのだろう。もっと長く続けば死んでいたかもしれない。

すると、「ドンドンドン」と外からドアを叩く音がする。「ドアを開けてください、中へ入れてください!」と叫ぶ声が聞こえた。「あんなに叫んでいる人たちがいるんだから、きっと大人たちがドアを開けてあげるんだろう」とぼんやり思っていた。しかし、ドアは開けられない。そのうちに「ドア開けろ!中入れろ!」と悲鳴へと変わっていった。自分もぐったりとする中で、「今度こそ大人たちは中へ入れてあげるんだろう、中に入れてあげてほしい」と思っていた。結局、ドアは開けられなかった。そのうちに声は聞こえなくなった。

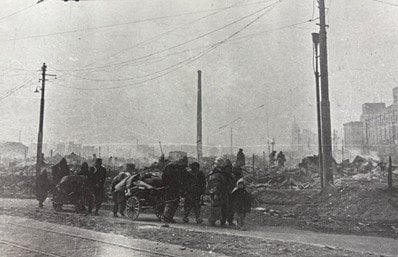

外に出ると...「月の世界に来ちゃったかな」

それからしばらくして朝5時半ごろ。外が燃えている様子も焼夷弾の音も聞こえなくなり、外へ出ようということになった。しかし、ドアを開けようとしてもなかなか開かない。やっと開けると、前には黒焦げになった人たちが積み重なっていた。つい2時間ほど前まで「ドアを開けて下さい!」と言っていた人たちが、炭になっていた。

焼け野原を目の当たりにして、西尾さんは子ども心に「月の世界に来ちゃったかな」と思った。はるか地平線が見える。とても不思議な、怖い気持ちがした。

「さあ、うちへ帰るよ。目の前で亡くなった方がいるけれど、仏さまになったのだから、手を合わせなさい」という母の言葉通りに手を合わせて歩こうとしたが、地面は遺体で埋まっていてなかなか歩けない。またいだりよけたりして、焼け跡の我が家にやっとたどり着いた。

たどり着くと、父がぼーっと立っていた。髪の毛は炎で焼け、着ているものも穴だらけで、頬はすすだらけ。いつもの父と全く違う様子で立っていた父が「静子!生きててくれたか!うわーっ」と泣いたのだった。

ポケットからみかんを出して、私の手の上に乗せてくれたが、それが持っていられないほどの熱さで、ゆで卵のようだった。下町の大気温度は1000度にまで上がったという記録がある。陶芸の窯の中と同じような温度だ。その中で生き延びた。こうして、6歳の誕生日が過ぎていった。

夕方まで待っても帰らぬいとこたち

ふと気づいたら、先に逃げて行き、安全な防空壕に入ったはずの大好きないとこと看護師さんの1人が帰ってきていない。目の前の学校に逃げたのに、帰ってこない。彼女たちがどうなったのか、父や母は完全に分かっていた。後から分かったことだが、400人をはるかに超えた人たちが高橋国民学校の防空壕に入り、そのうち約200人が亡くなってしまった。

それでも母は「日が落ちるまで待ちます」と、夕方5時くらいまで待っていた。待つといっても、まだ地面が燃えていて座ることもできず、1歩踏み出すのも大変だった。そうした状況で立ったまま待ったが、2人はついに帰ってこなかった。骨も出てこなければ遺品もない。そこで亡くなったんだろうということは分かるけれど、それ以上に確認する方法はなかった。

東京都慰霊堂の慰霊塔には、太平洋戦争中の東京空襲犠牲者の遺骨も納められている。西尾さんは、「大好きないとこも看護師さんももしかして入っているかもしれない」と思い、3月10日には必ず行くことにしている。

“どういう経緯で戦争が始まり、なんのために庶民が苦しんだのか”ー。

西尾さんは、「3月10日や戦後80年などの節目にだけ大々的な報道がされることよりもっと大事なことがあるのでは」と問いかけた。

80年前に焼夷弾で焼かれる人たちを目の当たりにし、身内を亡くした“証人”から語られる言葉は重い。

戦後、西尾さんは国立予防衛生研究所(現在の国立感染症研究所)で勤務し、「子どもの時に命を救っていただいた」という思いもあって、子どもの感染症に関する研究に全力を注いだ。

「平和であれば、全力でできることもあります」

平和の中で一生懸命暮らせばきっといい世界になる。こうした思いを胸に、自らの経験を語り継いでいる。

※空襲後の写真はすべて江東区立図書館所蔵

西尾 静子さん

1939年生まれ。6歳の時に現在の江東区内で東京大空襲を経験。

戦後、国立感染症研究所に勤務