1945年3月10日午前0時過ぎ、約300機のB29爆撃機が東京上空で大規模な空襲を行った「東京大空襲」。2時間40分ほどの空襲で約10万人が死亡したとされている。安全なはずの地下室へ逃げ込んだ母や弟たちは、数日後に遺体で発見された。生き残った亀谷敏子さん(93)を待っていたのは壮絶な生活と後悔の念。その証言を聞いた。

逃げ遅れて母たちとは別の場所に...

亀谷敏子(かめやとしこ)さんは、現在の江東区内で被災した。家族は父、母、兄、姉、妹3人、弟の9人だった。3月9日の夜、「今夜の空襲はひどいようだから、みんなで避難しよう」と母が皆に起きるよう言った。低血圧でなかなか起き上がることができなかった亀谷さんを残し、母や妹たち、姉と弟は当時、避難場所に指定されていた「末広味噌屋ビル」に向かった(予科練生だった兄は不在)。

日をまたいで10日未明、空襲が始まった。B29が低い高度から大量の焼夷弾を投下していった。日本側の警報が鳴ったのは、空襲が始まってからだった。

「今ごろになって空襲のサイレンが鳴っているよ。日本の軍部は何をしているのかねぇ」

亀谷さんが耳にした母の最期の言葉だった。(「あのとき子どもだったー東京大空襲21人の記録」より)

46歳という年齢で徴兵令の対象から除外されていた父は、町内会の役員として避難を呼びかけていた。自宅へ見回りに来た時、すでに避難していると思っていた亀谷さんが寝ていることに気づき、「バカ、起きろ!表は火の海だぞ!」と叩き起こした。それから父と2人遅れて避難所の「末広味噌屋ビル」へと向かった。しかし、すでに満員に達していたビルになんとか入れてもらったが、避難した人たちで1階まで埋め尽くされていて、母たちがいる地下室には入れなかった。

火が入り込んできたビルから決死の脱出

そのうちに、後ろのほうからものすごい悲鳴が聞こえてきた。窓ガラスが溶けて火が室内に入ってきたようだった。外に出なければ死んでしまうと、父は消防団の制止を振り切って強引に戸を開け、「みんな表に出ろ!」と飛び出したのだ。表に飛び出したとたん、ものすごい風と火で吹き飛ばされた。ちょうどそこは「三ツ目通り」で、父は飛んできたトタン板を亀谷さんにかぶせた。

火の粉が降りかかる道の真ん中で這いつくばっていると父が何も話さなくなり、「お父さん、もう死んじゃったのかな。私も死ぬのかな」と死を覚悟した。すると父はいきなり「こっちへこい」と手を引っ張り、味噌屋ビルの斜め向かいにある工場の塀の中へ飛び込ませた。たくさんの鉄くずの上に落ちると、そこへ父も飛び込んできた。しばらくすると塀が倒れてきたが、それが屋根のようになった。

そうしていると、燃えさかっていた工場付近の火の勢いが弱まっていった。B29が焼け野原となった下町の空を低空で飛んでいるのが見えた。朝になると父が大声で助けを求め、塀に穴が開けられて脱出することができた。

目を開けると折り重なった遺体が

煙で傷ついた目をなかなか開くことができず、「何か」に何度もつまずきながら歩き出した。やっと目を開けた時、それらが通りに転がっている遺体であることが分かった。

「黒焦げじゃなくまだピンク色でピクッと動いている死体もあった」

避難所となっていたビルは骨組みの鉄骨だけを残して焼け落ちていて、1階では折り重なった遺体の山が燃えていた。父と交代で母たちを探すことになったが、この日に手がかりをつかむことはできず、父が勤めていたセメント会社の工場へ行き、そこにあった麻の袋にくるまって夜を過ごした。

その後、伯父がいる新宿でお世話になることになった。いとこたちから「くさい、くさい」と言われたが、言葉を発することができなかった。

道に並べられた遺体の中から...

3月14日に末広味噌屋ビルの地下室から遺体を出すということで、父と伯父と3人で新宿から戻った。 水浸しになっていた地下室は水温が高い状況が続き、作業を始めることができたのは4日後だった。ビルに到着すると、憲兵隊が地下室から遺体を出していた。道にはたくさんの遺体が並べられていた。後に聞いた話では、ここで約500人が亡くなったということだ。

憲兵隊が10分だけ時間を与えるということで、亀谷さんは一体一体、見て歩いた。

「そしたら、母がいました。母のそばに赤ん坊だった弟もいました。母は髪の毛が全部なくて丸坊主でした。着てる着物でわかったんです。そばにいた弟は首から上がなくて、足首から下もなくて着ている着物でわかりました。5歳になった妹は腰から上だけでしたが、見つかりました。10歳の妹はモンペで分かりました。妹2人と弟1人、母はわかったけれど、すぐ下の妹と姉はどうしてもわからなくて。どうしても見つからなかった。憲兵隊の目を盗んで、4人の死体から骨を少しずつとって、小さな鍋で骨を焼いて持って帰りました」

学校にも行けず麦踏みをする日々

翌日、父は亀谷さんを連れて茨城の実家に行き、葬儀を済ませると一人で東京へ戻っていった。亀谷さんはほとんど言葉を発することができなくなっていた状況で、伯母にこき使われたことを今でもよく覚えている。裸足で、霜柱が立った麦を踏まされるなど、一日中、伯母に使われたことを忘れられない。「いじめられている感覚」で、ますます口をきけなくなった。

3月末に予科練に出ていた兄が特別休暇をもらって会いに来てくれた。その時に初めて「お兄ちゃん、みんな死んじゃったよ」と言葉を発し、兄にしがみついて泣いたのだった。しかし、その兄も3カ月後、土浦での空襲で帰らぬ人となった。

きょうだい7人いた中でたった一人だけ生き残った。預けられた先では“厄介者扱い”で学校にも通えず、家事に追われる日々。苦労は絶えなかった。

7月に入ってやっと父が迎えにきてくれたが、8月15日に日本は敗戦。学校では「神風が吹いて日本は勝つ」と教えられていたため、負けるなど夢にも思わなかった。

「私は兄を予科練に行かせた張本人」

亀谷さんは今でも消えない後悔を抱いている。

兄が予科練に応募したいと願い出た際、「まだ15歳になったばかりだし5年もすれば徴兵でいやでも兵隊に行くんだから、長男だし絶対に許せない」と両親は許さなかった。軍国教育を受けていた亀谷さんは、「どうして行かせないんだ」と心の中で父や母を罵った。そして、応募期間中に部屋に閉じ込められていた兄に頼まれるがまま、応募用紙を買ってポストに投函したのだった。

「昭和20年の2月に母たちは疎開するはずだったんですね、でも(兄が)3月末に休暇で来るっていうことで疎開を3月末まで延ばした。そのために母たちは空襲で3月10日に死んじゃったわけです。ですから私が兄を予科練に行かせなければみんな無事で疎開したと思うんです。ですから私は家族を殺した張本人だ、殺人者だって。兄を予科練に行かせさえしなければみんな無事に疎開して、無事だったのに...」

時折涙を見せながら語った亀谷さん。戦争の被害者であると同時に加害者でもある、という辛い気持ちを抱え、戦後80年経っても自責の念は消えない。

「戦争ほどの犯罪はない」ー。

中東情勢やウクライナ侵攻に思いを寄せ、平和を願い続けている。

※東京大空襲当時の写真はすべて江東区立図書館所蔵

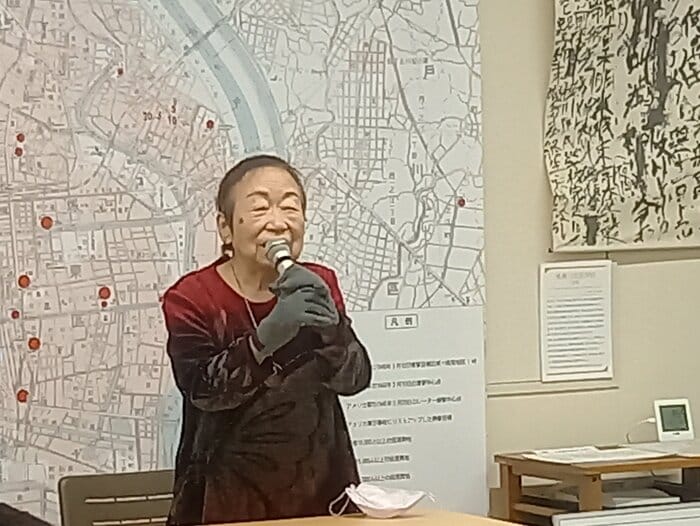

亀谷 敏子さん

昭和6(1931)年生まれ

13歳の時に深川区白河町(現・江東区)で被災

当時、家族は父・母・兄・姉・妹3人・弟と本人の9人