金属製品の鋳物の伝統と製作技術を守り続ける親子が秋田市にいる。時代やニーズにあった製品作りや販売方法を模索しながら、鋳物製品の良さを多くの人に伝えていこうと日々まい進する親子の思いを伝える。

橋などの銘板から大鵬像まで

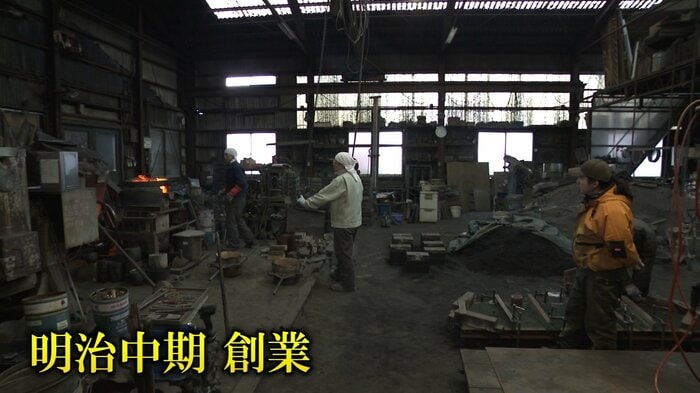

秋田市添川にある武藤工芸鋳物。創業は明治中期で、長い歴史がある。

社名にもある鋳物とは、金属を高温で溶かし、砂などで作った型に流し込んで冷やし固めた製品で、身近なところでは鍋やフライパンなどがこの技術で作られている。

武藤工芸鋳物では、橋やトンネルの名称を記した銘板や偉人をモチーフにした銅像などを受注生産していて、全国から注文が入る。

工房を支えてきた5代目の武藤元さん。

これまで昭和の名横綱「大鵬」の像や秋田市の新屋海浜公園にある「ももさだカエル」など、数多くの鋳物製品を作ってきた。

元さんは大鵬の銅像を作った当時のことを思い出しながら、「大鵬の像は記憶に残る大きい仕事で、分割して作って後で溶接する方法があるが、どこで分割したら目立たないようにできるか苦心した」と振り返る。

喜びや達成感が鋳物作りの面白さ

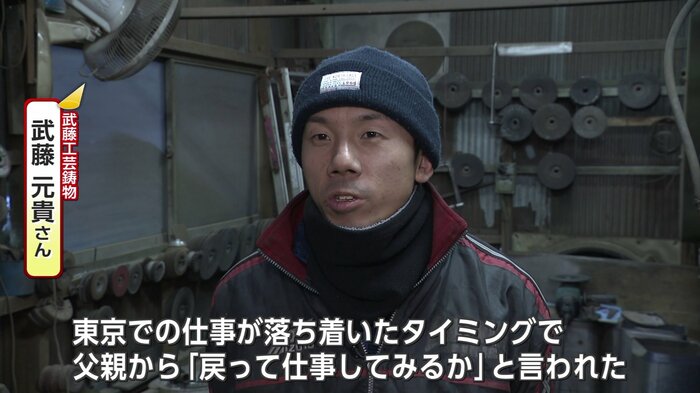

そんな5代目を父にもち、いずれ後継ぎとなる息子の武藤元貴さんも、工房で鋳物作りに取り組んでいる1人だ。元貴さんは東京でさまざまな職種を経験し、10年前から実家の工房に勤めている。

東京の仕事が一段落着いたタイミングで、父親から「戻ってきて仕事やってみるか」と声をかけられたのが会社に入るきっかけだったという元貴さん。「初めは思ったようなものが全然製作できず、職人から求められるレベルに達することができなかった。歯がゆい気持ちがあったが、その分伸びしろがあると思って一生懸命に打ち込んだ」と話す。

父の元さんから技術を教わり、今ではさまざまな鋳物の製作を任されている。

この日はトンネルに設置される銘板を作っていた。

砂でできた型の中に、高温で溶かした金属を素早く流し込む。トンネルの銘板は巨大なため、型に流し込んだあと、ゆがみが生じないように一晩かけて冷やす。

翌日、型から銘板を取り出す。文字がきれいに見えるのか、緊張しながらの作業だが、納得の仕上がりとなったようだ。

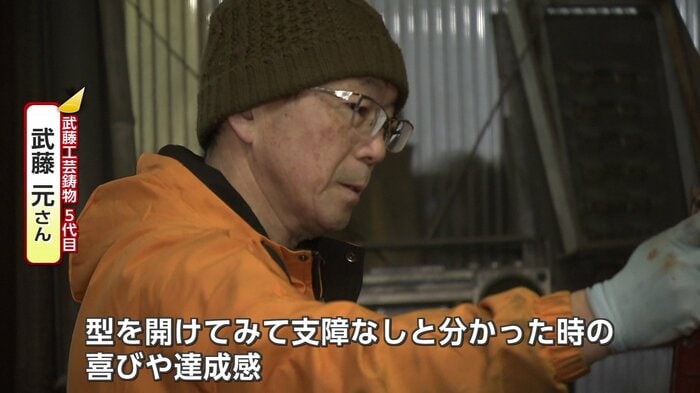

元さんは「型を開けてみて『よし、支障なし』というときの喜びや達成感。楽しくて、かけがえのないものだと思う」と鋳物作りの面白さを語る。

元貴さんは「『きょうはうまくできた』ではなく『きょうは失敗しなかった』の積み重ね。職人や父親が『今だ』というタイミングを見ていく中で、どういうところに基準があるのか自分で気付けるようになったので、答え合わせしながら技術を身に付けていった」と話す。

ネット販売で鋳物製品を気軽に手に

元貴さんは、代々受け継がれてきた技術で作り上げた鋳物を、より多くの人に手に取ってもらいたいと考えていた。

そこで思いついたのが通販サイトの活用。一般の人でも気軽に製品を購入できるようにした。武藤工芸鋳物では、オリジナルの焼き印や、ホットサンドを作る型などを通販サイトで1個から販売している。

「これまで先代たちが培ってきたものを途絶えさせないよう、ものづくりへの気持ちや技術を受け継いで、古い技術が現代に生きる場所や製品を探して、今の時代に喜ばれるような商品をもっと増やしていきたい」と元貴さんは意気込む。

“作品”作りで技を伝える

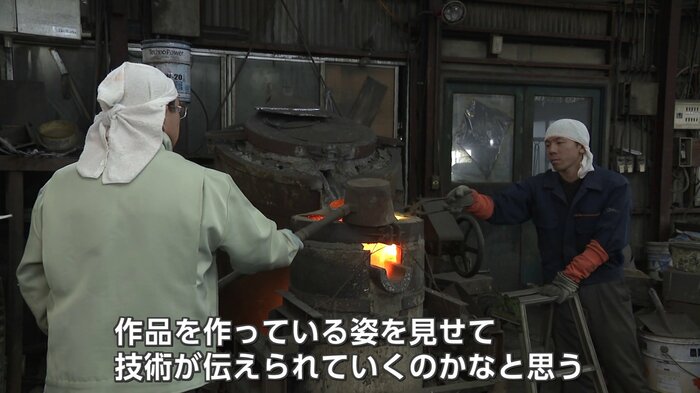

伝統技術を受け継ぎ、業界に新しい風を吹き込んだ元貴さん。そんな姿を見て、父の元さんは技術を伝えながら、自身も新たな作品作りに汗を流したいと考えている。

「“作品”と呼ばれるようなものを作れるようになっていきたい。作品を作っている姿を見せて技術が伝えられていくのかなと思う。若かった時にできなかったことをこれからやっていきたい。これから挑戦する楽しみの時間があるのかな」と、元さんは今後の展望を語った。

鋳物の伝統を今に伝えたい。武藤工芸鋳物は、客に寄り添った鋳物作りをこれからも続けていく。

(秋田テレビ)