鹿児島県薩摩半島の南端、東シナ海に面した枕崎市は、かつお節の生産量が群を抜いての全国1位だ。「和食」がユネスコの無形文化遺産に登録されたことなどをきっかけに、伝統に支えられたこの食文化を国内のみならず世界へ広めようという動きが出ている。

かつお節だしは「火加減が料理人の腕の見せどころ」

“火加減が料理人の腕の見せどころ”だという。かつお節でだしをとる時の話だ。

鍋にたっぷりの湯を沸かし、沸騰寸前でふわふわの削り節を投入していく。薄茶色のかつお節は、湯の表面で少しゆらゆら踊るように揺れてから沈んでいく。すると、無色だった湯が黄みを帯びてくる。

鹿児島・枕崎市にある寿司店「すし匠 五条」では、店主の板敷重文さんが「沸かしすぎたら濁ってしまう」と、絶妙のタイミングで火を止めた。

さらしを据えた容器に鍋の中身を丁寧に注ぐと、透き通った黄金色で香り豊かなだしが完成した。

“カツオの街”枕崎市はかつお節生産量全国1位

“かつおのまち”として知られる枕崎市。枕崎漁港では、原料となる冷凍カツオが水揚げされている。

訪ねた日、船に積まれていたのは約600トン。カツオが入った大きなネットをクレーンでつり上げ、ドサッとベルトコンベアの上に下ろす。まとまった量を処理しているように見えるが、すべてを下ろすのに3日ほどかかるという。

枕崎市で生産されるかつお節は、年間約1万3000トン前後で全国1位。静岡や千葉など他の産地より圧倒的に多い。

コロナ禍で外食産業が落ち込み、かつお節の生産量がダウンした時期があったものの、2023年は持ち直した。

300年余り受け継がれてきた昔ながらの製法

枕崎にある的場水産は、創業約70年。300年余り受け継がれてきた、昔ながらの製法でかつお節を製造している。

朝8時、工場の煙突からはもう灰色の煙が出ている。

窓から朝日が差し込む明るい工場では、頭まですっぽりとブルーの食品衛生衣に身を包み、マスクとゴム手袋をつけたスタッフが、カツオの頭や内臓を取り除く「生切り」という作業を始めていた。

この処理が終わったら、煮る「煮熟」。煮た後は手作業で丁寧に骨を抜いていく。ちなみに、この「煮熟」の過程で、かつお節のうまみ成分である「イノシン酸」が閉じ込められるのだという。

次に、かつお節の形が崩れないよう、カツオのすり身をすり込む「修繕」という作業に移る。塗り残しがないよう、長さ30センチほどのカツオを回転させながら、すり身を丁寧に手で塗り込み、身のすき間をコーティングしていく。その後は、カツオをいぶす「焙乾」だ。赤く薪が燃える釜の上に煙が充満した部屋がある構造になっていて、ここでセイロにびっしり並べられたカツオをいぶし、2週間ほどかけてゆっくりと水分を飛ばしていく。

いぶしで、表面がこげ茶色になったカツオを、的場水産の白澤正明工場長が割って中を見せてくれた。身は淡いきれいなピンク色だ。「熱風焙乾が終わった状態なので、水分値がまだ35~40%くらいある」という。

この段階のかつお節は「荒節」と呼ばれるもので、市販されている削り節の多くはこの「荒節」を削ったものだ。

半年以上かけルビーのような身の最高級「本枯節」完成

的場水産ではこのあと、最高級と言われる「本枯節」作りの工程へと進む。

荒節の表面を削って整え、カビで覆う「カビつけ」を行う。カビにはカツオの香りを閉じ込め、さらに残った水分を吸収する働きがあるそうだ。

「カビつけ」で表面が薄茶色になったかつお節を天日干しする。この「カビつけ」と天日干しを繰り返し、さらに熟成させる。

そして、半年以上かけて“世界一の硬さ”とも言われる状態にまで乾燥させた「本枯節」が完成する。

白澤工場長が「こうやって音で確認する」と、「本枯節」を2本手に取ってたたき合わせた。表面についた薄茶のカビの粉がふわっと舞い、カンカンと拍子木をたたいたような高く澄んだ音が響いた。

「乾燥が進むと、このようにルビー色が透き通ったようになる」と、白澤工場長は「本枯節」の出来栄えに満足げだ。

ユネスコの無形文化遺産登録がかつお節業界に追い風

2013年、ユネスコの無形文化遺産に「和食;日本人の伝統的な食文化」が登録された。

これを機に、和食を「だし」で支えるかつお節業界にも追い風が吹いているようだ。

的場水産の的場信也社長も「ブランド化されたように商品化され、産地としての強みでブランド力がついてきた」と登録後のうれしい変化を口にする。

だし教室で海外観光客などにだしの魅力を伝える

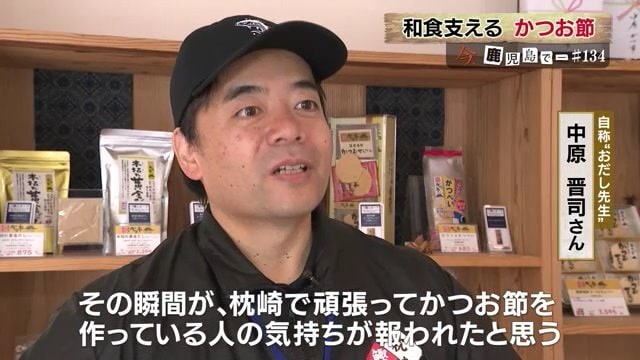

そんな中、独自のスタイルで鹿児島のだし文化を発信している人がいる。

「かつ市」のロゴとかつおのイラストが描かれた前掛けをキュッとしめ、「自称、おだし先生の中原です」と自己紹介するのは、中原晋司さんだ。

かつお節を使った加工品の開発や販売を手がける「枕崎おだし本舗かつ市」の代表をしている。

東京の外資系コンサルティング会社に勤務したあと、家業のかつお節工場を継ぐため枕崎に戻ってきた。

「かつお節はあっという間にだしがとれる食材で、だしの素材としては可能性がある」と、2013年にだし教室を始め、これまでに海外観光客を含め、3000人にその魅力を伝えてきたという。

「沸騰NG」「衝撃NG」「こす時に押すのは絶対NG」

おだし先生が、「かつお節を取る時間は、大体1~2分です。8割9割は、1分くらいでほぼ取れます。沸騰しても、衝撃を与えても苦みが出ます。だから、こす時も優しく取ります」とかつおだしが入った鍋で実演しながら、説明している。

この日は、県北部の熊本県境にある阿久根市で、ラーメン店の出店を計画しているという男性が、中原さんにだしの取り方を教わりに来ていた。

「そして!もったいないから全部絞り出そうとして、かつお節を押さないでください。苦みが一気に出ます」と、中原さんはキッチンペーパーでこしたカツオをわざと押すふりを見せて、これは絶対にやってはいけないと強調した。

「世界に通用する枕崎のかつお節をEUから発信、流通」

一方、枕崎のかつお節製造の技は海外にも進出した。

2016年、枕崎のかつお節メーカーや水産加工組合などが、フランスのブルターニュ地方コンカルノーという港町に工場を作った。

それは、関係者が欧州を訪れた際、「ヨーロッパにはこれだけ日本料理店があるのに、だしがなければ本来の和食文化が広まらない」と感じたのがきっかけだった。

日本からかつお節を輸出しようにも、製造過程の衛生管理や、かつお節にこげがあることなどがEUの衛生基準に合わず、ならば現地で製造しようということになった。

工場は、原料の仕入れからパック詰めまで一貫して行え、2017年からは荒節の薄削り、厚削り、糸削りパックなどの販売を始めた。

今では、年間の売り上げが当初の4倍の1億3000万円を超えるまでに成長した。

枕崎フランス鰹節の大石克彦社長は「本当のかつお節をEUから世界へ向けてどんどん発信して、逆に、世界に通用するかつお節として流通させたい。それが、我々の最終目標になる」と意気込みを語る。

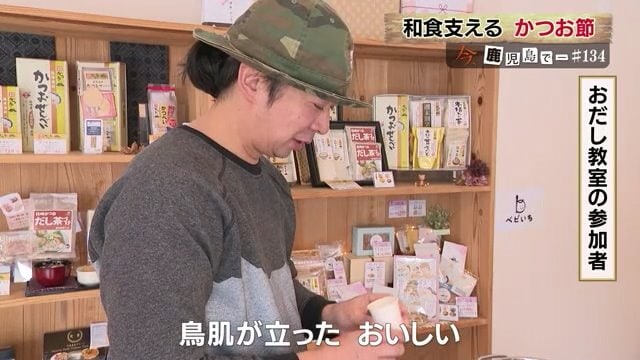

あまりのおいしさに絶句し鳥肌も おだし先生のおだし

さて、おだし先生の授業に話を戻そう。

ラーメン屋を開業したいという、くだんの男性が、だしの入ったコップを口に運んだ。しかし、舌を動かしテイスティングするものの、言葉を発しない。

しばしの沈黙のあと、ようやく語り始めた。

「鳥肌が立った。おいしい。もうちょっともらっていいですか。めっちゃうまい」

あまりのおいしさに、言葉を失っていたようだ。

おだし先生の中原さんも「実は、参加者が飲むときの表情を一番注目している。本当に感動したら無言になる」と笑う。

そして、「その瞬間が枕崎で頑張ってかつお節を作っている人の気持ちが報われたと思う、一番いい瞬間」と生産者に思いをはせた。

300年の伝統を守り、手間暇かけて作られる、枕崎のかつお節。このかつお節を絶妙な火加減で、手早くかつ優しく抽出して生まれる黄金色のだし。これらが世界中に知られる日も、そう遠くないかもしれない。

口にした人たちは、きっと、思わず無言になるおいしさに驚くのではないだろうか。

(鹿児島テレビ)