例えば、事故で損傷した在庫商品の損害や、事故で働けなかった期間の営業上の損失(逸失利益)を補てんするために支払われた賠償金は、被害者の事業所得の収入金額に計上しなければならず、残念ながら非課税扱いにはなりません。

それらの賠償金は「事故に遭わずに通常の業務をしていた場合の収入と質的に異ならないので非課税にする必要はない」といった考慮があるのだろうと思われます。

ところが、給与所得者の場合は、事故で休んでいた際の休業損害は非課税とされ、しかも交通事故等の損害賠償の場面では税引き計算がされません。

つまり、給与所得者については、事故による賠償を受ける方が、事故に遭わずに勤務していた場合に比べ、本来納付すべき所得税の金額分だけ手元に多く残る形になってしまうのです(これで事故に遭う方が得だと考える人はそうそういないとは思うのですが)。

それよりも、同じ勤労者でありながら事業所得者と給与所得者とで休業の賠償金について課税上の扱いに大きな差があるのは気になります。

収入を「損害賠償金」名目にしたら?

以上のような課税上の取扱いを知ると、「収入を『損害賠償金』名目にしてしまえば課税を免れることができるのではないか」と考える人もいるかもしれません。

例えば、売掛先と示し合わせて事業上の売上を賠償金として支払う形にしたり、軽微な事故にかこつけて不相当に過大な賠償金の支払いを行ったりすることで、課税なしに利益の移転ができるのではないかという試みが奏功するかという話です。

残念ながら税法はそうした誰もが思いつきそうな浅知恵で課税がクリアできるほどには、おおらかにできていません。

名目がどのようなものであれ損害賠償としての実体があるか否かが重要ですし、不相当に高額な支払いをしても相当な損害額を超える部分については賠償金として認められなくなるだけの話です(そうした「創意工夫」の見返りは過少申告加算税や重加算税、脱税の罪であることが多いようです)。

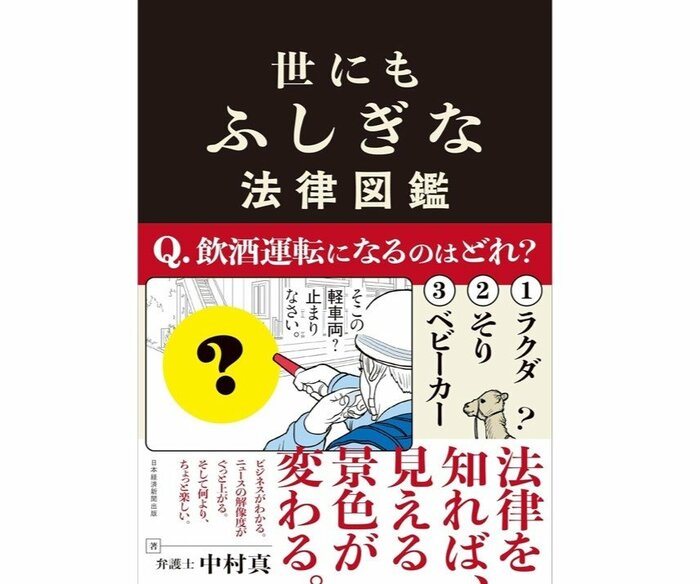

中村真

弁護士(方円法律事務所)/神戸大学大学院教授

著書に、『裁判官! 当職そこが知りたかったのです。―民事訴訟がはかどる本―』(学陽書房)、『相続道の歩き方』(清文社)、『若手法律家のための民事尋問戦略』(学陽書房)、『まこつの古今判例集』(清文社)、『新版 若手法律家のための法律相談入門』(学陽書房)ほか多数。