日銀は24日、政策金利を16年ぶりに0.5%程度に引き上げると表明した。日銀の追加利上げを受け、メガバンクは相次いで金利の引き上げを発表。専門家は、輸入物価のインフレ圧力を抑える為替政策や、利上げの適切なタイミングが今後の成長の鍵になると指摘する。

政策金利引き上げで企業収益圧迫の懸念

日銀が政策金利を0.5%程度に引き上げる、追加利上げに踏み切った。

日銀は24日まで開いていた金融政策決定会合で、政策金利を現在の0.25%程度から0.5%程度に引き上げることを決めた。政策金利の引き上げは2024年7月以来で、0.5%の金利水準は約16年ぶりだ。

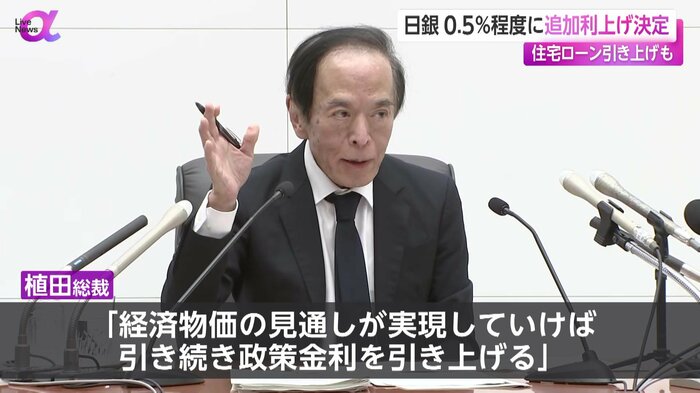

日銀・植田総裁:

しっかりとした賃上げを実施するといった声が多く聞かれています。2%物価安定目標の持続的安定的な実現という観点から、金融緩和の度合いを調整をすることが適切であると判断しました。

植田総裁は会見で、「経済物価の見通しが実現していけば、引き続き政策金利を引き上げる」と強調した。

日銀の追加利上げを受け、メガバンクは相次いで金利の引き上げを発表。三菱UFJ銀行とみずほ銀行は、3月3日から普通預金の金利を現在の0.1%から0.2%へ引き上げると発表した。また、三井住友銀行も3月17日から0.2%へ引き上げる。

預金の利息収入が増える一方で、今回の引き上げで大きく影響を受けるのが住宅ローンだ。金利の引き上げが決まった24日、住宅展示場で家の購入を検討している人たちに話を聞くと――。

変動金利8000万円(40年)・購入検討者(30代):

返す額が額なので気にはしていましたけど、覚悟しないといけないんだろうなっていう。諦めですかね、もう。

変動金利5400万円(40年)・購入検討者(20代):

上がるだろうとは思っていたので、しょうがないのかなという感じです。

購入検討者(20代・30代):

できるだけ繰り上げ返済をたくさんして、金利が安いうちに返したいと思っています。

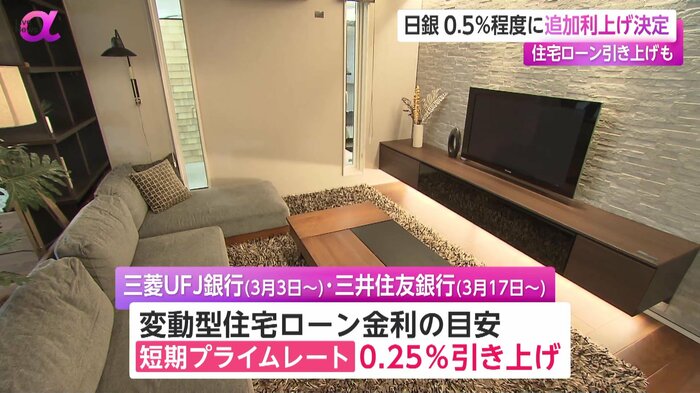

多くの人が利用する変動型の住宅ローン。三菱UFJ銀行と三井住友銀行は、変動型の住宅ローン金利の目安となる短期プライムレートを0.25%引き上げる。

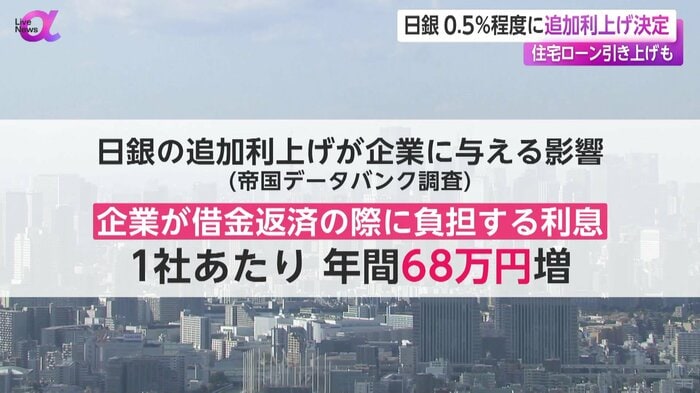

一方、「日銀の追加利上げが企業に与える影響」について、帝国データバンクが緊急調査したところ、企業が借金返済の際に負担する利息は、1社当たり平均で年間68万円ほど増えるとしている。

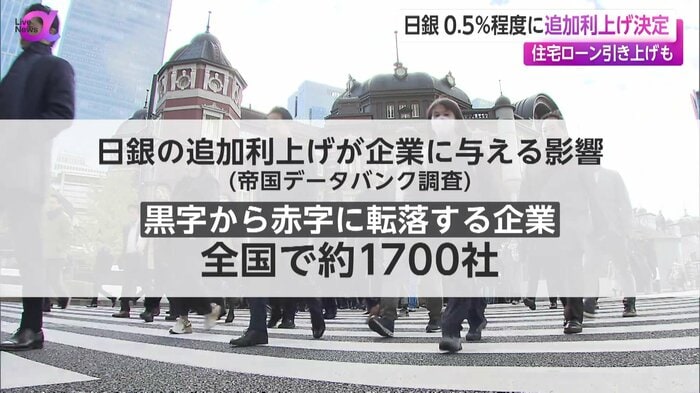

これは経常利益を平均2.1%ほど押し下げることになり、黒字から赤字へと転落する企業は、全国で約1700社にのぼるという。

利上げ決定の背景に「賃金・物価の好循環」

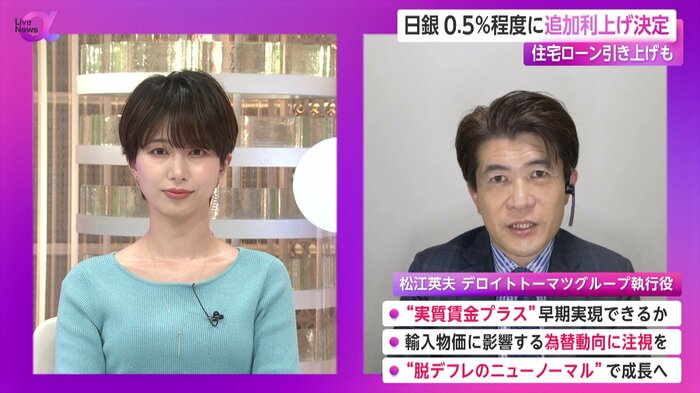

「Live News α」では、デロイトトーマツグループ執行役の松江英夫さんに話を聞いた。

海老原優香 キャスター:

松江さんは今回の利上げについて、どのように受け止めていらっしゃいますか。

デロイトトーマツグループ執行役・松江英夫さん:

今回は日銀が、「物価と賃金の好循環」による成長が堅調に続いていくとの見通しを持っていることが背景にあると思います。

賃金においては、春闘で持続的な賃上げ交渉が続いていく、さらに物価においては、2026年に向けて目標の2%を上回る物価上昇が見通せている。こういった要因が今回の利上げの決定に至ったと思います。

とりわけ2025年の経済成長においては、実質賃金がプラスの状況をいかに早く実現できるかが成長の鍵を握ると思います。

輸入物価上昇・為替対応が日銀の重要課題

海老原キャスター:

そのために日銀は、どのような対応が求められるのでしょうか。

デロイトトーマツグループ執行役・松江英夫さん:

日銀は、原材料費などの上昇が伴うようなコストプッシュ型のインフレをいかに適切にコントロールできるかが問われてくると思います。

とりわけ、輸入物価に影響を与える為替動向には注視が必要で、アメリカのトランプ大統領の関税政策によって、アメリカ経済にインフレの上昇圧力が高まり、金利上昇を伴うドル高・円安基調が進行すると、輸入物価のインフレにつながりやすい。ここにおいて対応が重要になってくると思います。

これから日銀はグローバル経済の不確実性に備えながらも、適切なタイミングで利上げをすることによって、“脱デフレのニューノーマル”とも言える、日本経済の新たな成長ステージを後押しするような展開に期待したいと思います。

海老原キャスター:

変動型の住宅ローンなどの基準金利は4月に引き上げられるとすると、概ね7月の返済分から、新たな利率が適用されるケースが多くなりそうだという。

(「Live News α」1月24日放送分より)