地球温暖化の影響で、シーズン中に降る雪の量は減少傾向にある一方、短時間に大量に雪が降る「集中豪雪」が増えている。その理由は、海水温の上昇による偏西風の蛇行。村田光広気象予報士がそのメカニズムを詳しく解説する。

1981年には降雪量600センチの「56豪雪」

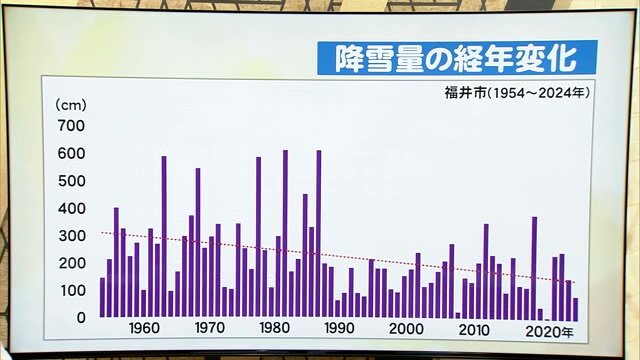

地球温暖化によって、冬の気温は以前よりも高くなっている。それに伴い、雪の量も年々減少傾向にある。

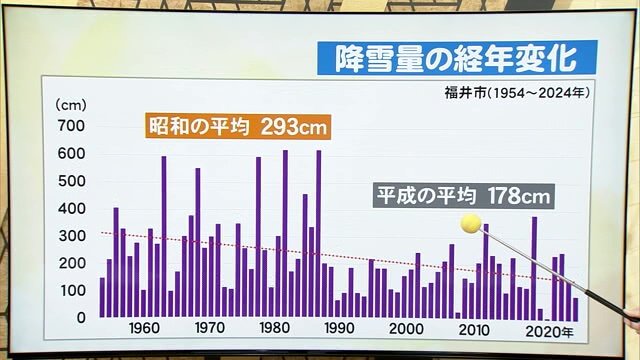

降雪量の経年変化を見ると、1954年から2024年までの福井市の降雪量(降った雪の量の合計)は減少傾向にある。

昭和と平成の平均を見ると、昭和が293センチ、平成が178センチと、6割程度に減少している。福井県内では、1963年の「38豪雪」や1981年は「56豪雪」での降雪量は600センチ前後だった。しかし1990年代以降、そのような大雪はない。

短時間で大量の雪が降る日が増加

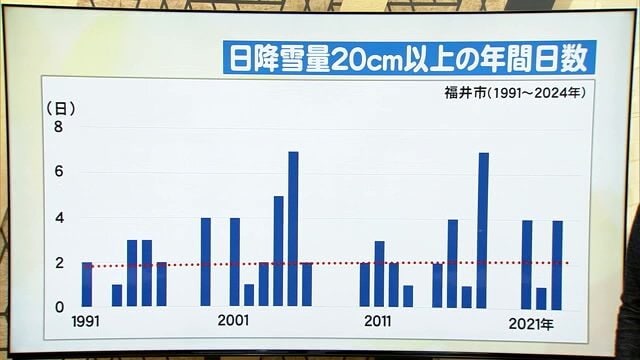

温暖化で気温が上昇しているからといって、大雪災害のリスクは小さくなっているかというと、そうでもない。

1991年以降、1年間に福井市で1日20センチ以上の降雪量が観測された日数は、わずかに増加傾向にある。2018年の豪雪では、20センチ以上の降雪が7日観測されている。

シーズンを通しての降雪量は減少傾向にある一方、いわゆるドカ雪「集中豪雪」が増加しているのだ。

2001年1月16日には、福井市では1日の降雪量が58センチを観測。家屋の損壊など大きな被害が発生した。

2018年2月6日には、福井市で1日の降雪量54センチを観測し、短時間で大量に雪が降る「集中豪雪」に。国道8号では約1500台の車が立往生し、大規模な交通障害が発生した。

集中豪雪の要因は3つ

「集中豪雪」が増えている理由の一つは、温暖化で「海水温が高くなっている」こと。日本海の海水温が高いほど、雪雲は水蒸気をたくさん補給して発達し、降雪量が多くなる傾向がある。

「集中豪雪」が増えているもう一つの理由は、温暖化によって「偏西風が蛇行しやすい」こと。温暖化の影響を最も受けるのは北極で、この100年で日本の平均気温は約1度上昇しているが、北極では3度以上、上昇している。北極が高温になると熱帯地域との温度差が小さくなり、強い偏西風の速度が弱くなる。

自転車に乗っていて速度を落とすと、ふらつくのと同じ原理で、偏西風の速度が弱くなると、蛇行しやすくなる。冬に偏西風が日本付近で南に蛇行すると寒気が南下しやすく、集中豪雪の要因となる。

強い寒気は一旦、北上しているので、現在の日本は高温傾向にある。しかし、北極圏では寒気が動き始めている気配があり、1月末から2月初めにかけては寒波となって日本に南下する可能性がある。

この先も、強い寒波がやってくればドカ雪のリスクは高いと考えておかなければならない。