阪神・淡路大震災が発生した1995年は「ボランティア元年」と呼ばれている。30年前宮崎から被災地に駆けつけ、地元名物の温かい鍋の炊き出しをした男性は、「助け合いの精神を受け継いでいってほしい」と、当時を振り返った。

手探りでのボランティア

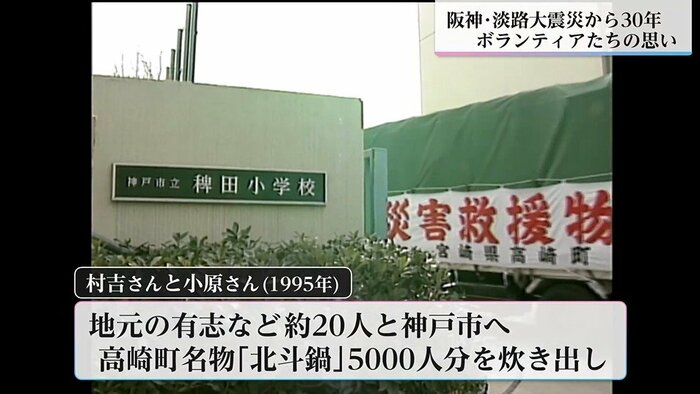

30年前の2月、高崎町を出発したトラックとマイクロバスは、約18時間かかって、神戸市灘区の稗田小学校に到着した。

当時の映像を見つめる、宮崎県都城市高崎町の村吉昭一さん86歳と、旧・高崎町職員の小原民生さん77歳。

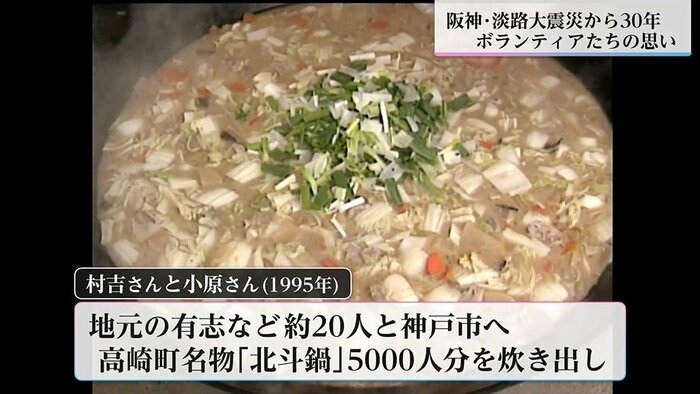

阪神淡路大震災から約2週間後、2人は地元の有志など約20人とともに神戸市に入り、高崎町名物の「北斗鍋」5000人分の炊き出しを行った。

小原民生さん:

5000食という、想像を超えるような物資を集めるのに協力をいただいた。何かにぶつかった時には、助け合うという気持ちを誰しも持っている。やはり人の不幸を見捨てる人はそういないんだと、人の心のありがたさをつくづく感じた。

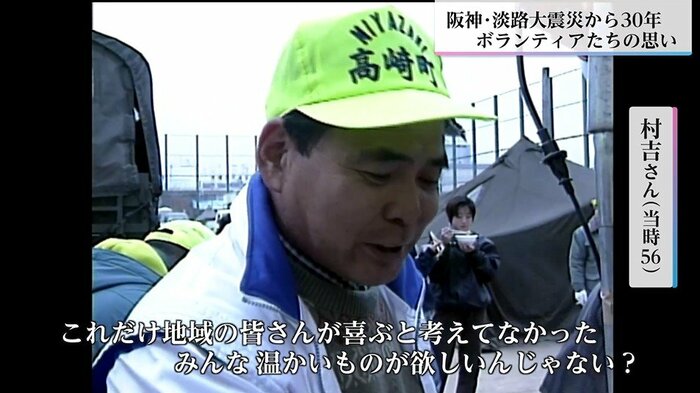

テレビ宮崎が当時、現地で取材した映像には、村吉さんが炊き出しをしている時のインタビュー映像が残っている。当時56歳の村吉さんは、「これだけ地域のみなさん方が喜ぶと考えていなかった。みんな温かいものが欲しいのでは?いままで冷たいものばかりだったから」と答えていた。

あれから30年、いま思うことは…

あれから30年。今も2人の脳裏に刻まれているのは、互いに助け合う被災者たちの姿だと言う。

村吉昭一さん:

この時は本当に大変だった。寒かった。だけど人は強い。誰一人、愚痴を言う人はいなかった。こういう震災があることは不幸だが、あって初めて人間の本当の姿が出てくる。私はあの悲惨な中で、人間の生きる姿、教訓というのは大きく変わったと思っている、これを後世に伝えていかなければならないと思っている。

(テレビ宮崎)