ケガや急病から幼い命を守る「小児救急センター」。24時間365日、休むことなく小さな患者を受け入れている。子を持つ親にとって他の医療機関が閉まる夜間は特に「頼みの綱」だ。全国の中でも評価の高い北九州市の「子育て支援」。重要な柱の1つとなっている小児救急センターに密着した。

小児救急センターの多忙な夜

年間約4万5000人の子供を診療している北九州市立八幡病院(八幡東区)。30人の医師が配置された小児科には、24時間対応の小児救急センターが設置され、救急搬送や外来の患者を受け入れている。

午後6時。一般の医療機関が診療を終える頃から、小児救急センターの多忙な夜が始まる。この日、救急センターに駆け込んできたのは、北九州市に隣接する遠賀町に住む10歳の女の子。転んで足をケガしたという。付き添った母親もケガの現場にいなかったので、傷の程度が分からない。

診察した小野友輔医師が女の子の足を診るなり「これしっかり割れていますね。ちょっと縫った方が良さそうですね」と外科での治療を判断。「縫う」という言葉を聞くなり女の子は泣き出してしまった。裂けた膝の傷は幅が約5センチあり、女の子は痛みを堪えて引き継ぎを受けた外科医による縫合処置を受けた。

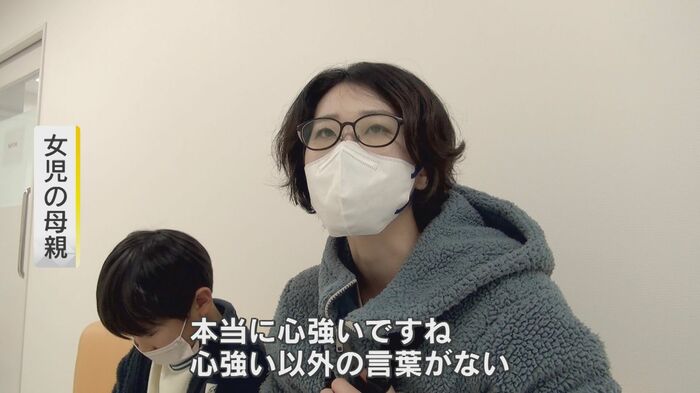

母親も娘のケガの処置に胸をなでおろす。「かかったことがある整形外科に行っても受付時間をちょっと過ぎていて診てもらえなかったので…」。

「救急センターがあって本当に心強いですね。心強い以外の言葉がない」と感謝の言葉を述べた。

全国有数24時間体制の小児救急体制

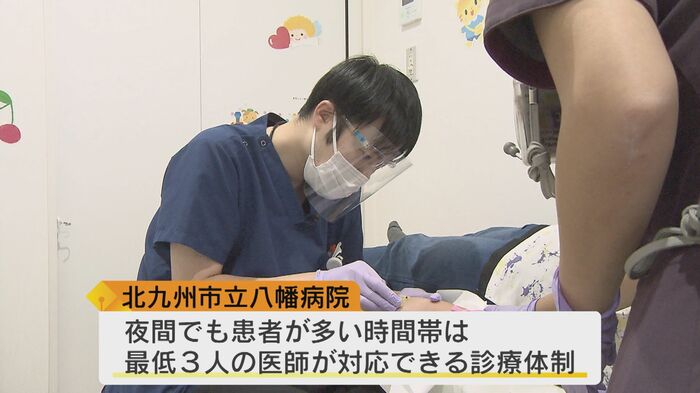

北九州市立八幡病院には、市内はもとより近隣自治体からも多くの患者が訪れる。夜間であっても患者の多い時間帯は、最低3人の医師が対応できる診療体制が築かれている。

八幡東区にあるこのセンターを中心に、小倉北区と小倉南区、さらに八幡西区のあわせて4カ所に24時間、子供の診療に対応する病院が置かれ、全国でも指折りの小児救急体制が組まれている。次世代育成環境ランキングによると、北九州市は実に13年連続で政令市トップ。その大きな理由が子育て世代の安心に直結する小児医療体制の充実とされているのだ。

この日、救急外来では、生後7カ月の赤ちゃんが母親に連れられ腹部のエコー検査を受けていた。食べたものを吐くので心配になり連れて来たと話す母親。初めて食べさせた素麺の量が多過ぎたのではと心配したが、担当した小林匡医師は「発疹が出たりしなかった?呼吸が変だったり、顔が腫れたりとかは?」と母親に状況を聞きながら診断する。乳児や幼い子供は自ら症状を伝えることができないので、保護者からの聞き取りは重要だ。母親によると特に変わった症状はなかったという。

「恐らく胃腸炎の始まりじゃないかなと思う」と小林医師は診断を下した。その上で小児科の専門医による経過観察が必要だと母親に注意を促した。

ウイルス性胃腸炎が疑われるこの赤ちゃんは一旦、自宅に戻って様子をみることになった。

小児医療には親の不安解消も重要

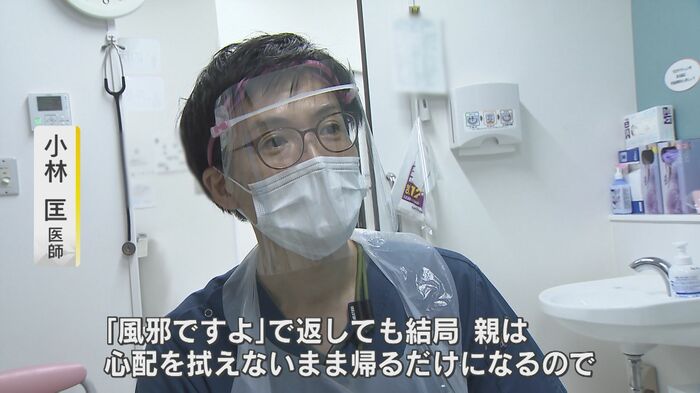

小児医療の現場では、子供の治療だけでなく親の不安を解消することも医師の大事な役割だ。「ほとんどの場合、親の心配があっての受診が多いので、絶対、何かあるはず。『実はちょっと吐きそうになってた』とか、『なんか変なこと言ってた』とか問診票ではあまり分からないことを医師が情報として引き出し、そこにアプローチしていかないといけない。『風邪ですよ』で家に返しても結局、親御さんは心配を拭えないまま帰るだけになる」と小林医師は語る。

小児救急には日付が変わっても外来患者が訪れ、小林医師がようやく休憩できたのは夜明けも近い午前5時すぎ。

夕方5時から翌朝8時までの間に小児救急センターを訪れた外来患者は40人だった。

採算とれずも次世代育てる小児医療

子供の医療というのは採算性がとれない部門と岡本好司院長は医療の実態を率直に語る。「だけど、今の日本をこれから支えていく子供を大事にしないと全く意味がないので」と小児医療の重要性を強調した。

一般の医療に比べて小児医療は診察や処置に時間と労力がかかる。その一方で、診療報酬の点数が低く、薬の量も少ないため医療機関にとっては負担が大きいのが実情だが北九州市は、市立の医療機関に可能な限りの助成を続けている。さらに、小児科医も交えた専門部会では、2023年から医師の減少や高齢化など小児救急体制の課題解決へ議論を本格化しているところだ。

「同じ社会に貢献するのであれば、次の世代を育てていける小児の方がやっていてやりがいもあるし、面白いですよね」と静かに語る小林医師。北九州市の小児救急医療の最前線では、将来を担う子供たちの命と子育ての安心を守る不断の取り組みが続いている。

(テレビ西日本)