アベノミクスを批判することもあった石破首相。

では、石破首相はその対案として一体何を考えていたのだろうか。

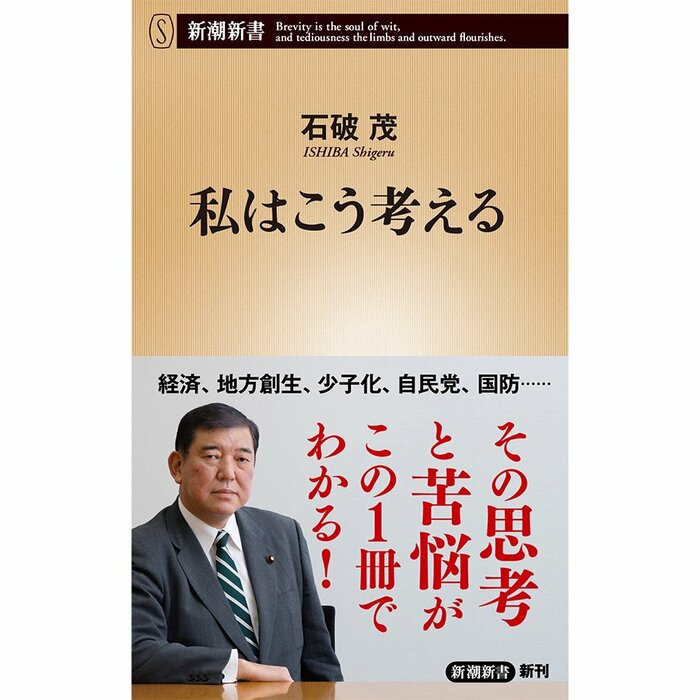

現役の政治家として異例な数の著書を執筆し、日本が抱える問題について論じてきた石破首相が、かつて新潮新書で刊行した4作から、その思考の真髄がわかる論考だけを集めて編んだ『私はこう考える』(新潮新書)から、一部抜粋・編集して紹介する。

過去に掲げていた主張は、今後の日本の経済政策として結実するのか。

石破首相は2021年のインタビューで日本が抱える問題についてあけすけに話していた。記事は以下から!

『「弱い人を犠牲にする社会はあるべき社会ではない」石破茂氏がコロナ、貧困対策からLGBTまで語る』

アベノミクスというカンフル剤

安倍政権になってからの経済政策、いわゆる「アベノミクス」については様々な意見がありますが、それまで、特に民主党政権のもとで慢性化し長期化していたデフレを脱却することを目標に掲げ、実際にデフレ状況から各種指標を大幅に改善してきたことは、率直に評価されるべきものだと思っています。

その最たるものが株価や為替であり、雇用情勢も劇的に改善しました。

一方で、経済構造改革は進まず、潜在成長率が期待通りに伸びていないことも事実です。

そもそもアベノミクスの基本的考え方は、いわゆる「三本の矢」のうち、「大胆な金融緩和」と「機動的な財政出勤」という、いわば短期的なカンフル剤によりデフレ脱却を実現し、さらに経済を温めることで時間を稼ぎ、その間に規制改革など経済構造改革を断行して潜在成長率を高め、中長期の成長エンジンに点火する(=民間投資を喚起する成長戦略)、というものです。

いつまでもカンフル剤に頼ることなく、持続的に発展する経済を実現するために、残された時間を最大限有効に活用し、我が国の経済・財政が抱える根本的な問題ときちんと向き合い、それに対する処方箋を考えることが必要です。

日本の根本的な問題

根本的な問題とは何か。

端的に説明するために、私がよく用いている数字があります。1960年と2015年の日本の社会保障制度に関連したデータの比較です(ただし、前者はまだ本土復帰前なので沖縄は含まれていません)。

まずGDPは16.7兆円から532.2兆円と32倍になりました。

人口は9430万人から1億2709万人と1.35倍。このうち65歳以上の人口が540万人から3347万人と6.2倍になっています。全人口に占める割合は5.7%から26.3%にまでなっています。

今では65歳で働いている人も珍しくありません。一般企業はもとより、コンビニ、レストランなどでもお見かけすることが増えました。しかし、50年ほど前までは、そもそも65歳以上の方は20人に1人しかいなかったのです。

85歳以上人口は18.8万人が488.7万人と26倍に。また100歳以上は144人が6万1763人と428.9倍になっています。

平均寿命は男性が15歳、女性が17歳延びました。日本が世界に冠たる長寿国になったことは誇るべきことです。

この間、国の予算は1.6兆円から96.3兆円、つまり約60倍になりました。一方で社会保障制度の支出は0.7兆円が114.9兆円になっています。164.1倍です。

そして、現在のペースが仮にこのまま続けば、日本の人口は2100年に5200万人、200年後には1391万人、300年後には423万人になる、と予想されています。

さて、これを見て皆さんはどう思いますか。

大切なのは国民一人一人の幸せ

「西暦3000年には日本人は千人になる」などというと、「そんなことありえないよ、大げさな」というような反応を示す人も多くいます。

私が言いたいのは、「このまま放置したら」大変なことになる、ということです。つまり、今なんとかしましょうよ、その認識を共有してください、ということなのです。

この半世紀で国家予算が60倍なのに対して、社会保障制度の支出は160倍。これも、いい悪いの問題ではなく、「持続可能性の高いプランニングを考えましょうよ」と言いたいのです。

「アベノミクスで株価も上がり、有効求人倍率も上がったではないか。この路線で成長を進めればいいのだ。お前のように景気の悪い顔で、景気の悪い話をしてどうするのだ。冷や水をかけるんじゃない」

こんな風に思う方もいるのでしょう。景気の悪い顔はともかく、景気の悪い話をしようと思っているのではありません。むしろ「景気が悪くならないように、皆で考えよう」ということを言っているのです。

アベノミクス以前、日本の経済は停滞していました。売り上げも賃金も伸びない。特に輸出中心の製造業は苦しい状態でした。

それが大胆な金融緩和によって、円安となり、輸出産業は潤いました。円換算によれば収益も増加しました。

しかし、実は全体の売り上げは伸びていませんし、賃金も上がっていません。だから「実感がない」と言われるのです。

株価の上昇もまた円安の賜物だと考えたほうがいいでしょう。これもよかったことの1つですが、そこにとどまらず、国民一人一人の幸福につなげる方策を考えなくてはいけません。

有効求人倍率も上がりましたが、これも団塊の世代の方々が大量に退職する年代を迎えたことによる構造的な人手不足が背景にあると考えたほうがいいでしょう。そうであればなおのこと、ビジネスモデルの構造改革に手を付けることが容易な環境にあるはずです。

石破茂

1957(昭和32)年生まれ、鳥取県出身。慶應義塾大学法学部卒。1986年衆議院議員に全国最年少で初当選。防衛大臣、農林水産大臣、地方創生・国家戦略特別区域担当大臣などを歴任。2024年、第102代内閣総理大臣就任。著書に『国防』『日本列島創生論』など。