9月に入ったものの、暑い日が続いている。そんな暑さが和らぎ始めた頃に日本を襲ってくるのが台風だ。

昨年は首都圏を強風が直撃した台風15号や水害をもたらした台風19号が発生し、全国各地で大きな被害に見舞われた。そして、災害が収まった後に活躍するのが災害ボランティアだ。泥の撤去や泥水を被った家財道具の運び出しなど、被災者だけではできない災害後の片付けを手伝ってくれる心強い存在だ。

しかし、災害ボランティアをする際にも注意が必要だという。国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院のAMR臨床リファレンスセンターは、災害ボランティアに関する調査を実施し、その結果を8月に公表した。

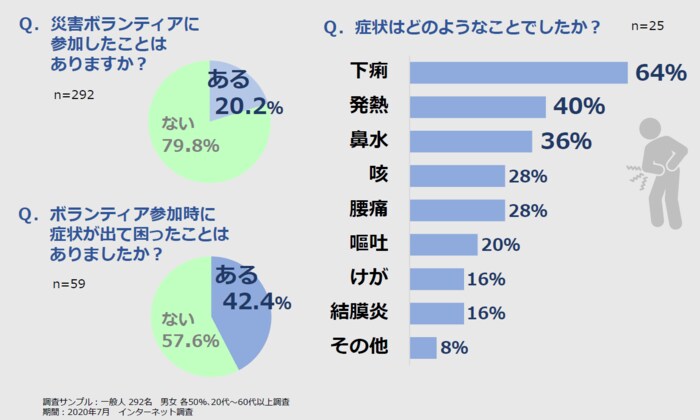

ボランティアの約4割が体調不良を経験

調査は20代〜60代の男女292人(男女比1:1)に、災害ボランティアの経験についてインターネットで質問。その中で、ボランティア経験者に「ボランティア参加時に症状が出て困ったことはありましたか?」と質問すると、42.4%があったというのだ。

さらに症状について聞くと、「下痢」が64%とトップで、「発熱(40%)」「鼻水(36%)」「咳(28%)」と続いた。

約4割というのは多い印象があるが、理由について国立国際医療研究センター国際感染症対策室の忽那賢志医師は、災害ボランティアは慣れない土地で行うため、精神的な負担から体調を崩すことがあるかもしれないとしつつ、「感染症の可能性も考えておかなければなりません。災害ボランティアで現れた症状の上位は、感染症でも起こりうるものが占めています」と指摘。

特に気をつけたい感染症は「感染性胃腸炎」。ノロウイルスが主な原因で、主に冬に発生しやすいウイルスではあるが、夏などでも要注意とのことだ。

また、災害ボランティアは野外活動をすることが多いので、活動時のケガに伴う感染症に注意するほか、ダニや蚊が媒介する感染症、水や粉じんから感染するレプトスピラ症やレジオネラ症、麻疹、風疹などにも気をつける必要があるという。

加えて、避難所やボランティアの集合場所では過密状態になりやすいことから、新型コロナウイルス、かぜなどの急性呼吸器感染症が広がりやすいとのことだ。

そこでAMR臨床リファレンスセンターでは、対策として以下を紹介している。

・避難所の過密状態を避ける。手洗いや咳エチケットなど基本的な感染対策をきちんと行う。

・麻疹(はしか)、風疹、水痘、おたふくなどのワクチンを接種。

・長袖、長ズボン、マスク、アルコール消毒液などを持参。

・被災地で具合が悪くなったら、早めに医師の診断を受ける。

ワクチンのある感染症は事前にワクチンを接種、マダニや蚊が媒介する感染症を防ぐために長袖長ズボンの着用や虫よけの用意など、どれも聞いたことがある対策かもしれない。しかし、この基本が重要だという。

今年は新型コロナ感染症も加わり、災害ボランティア時には一層の対策が必要だが、これから台風が増える“秋特有”の注意点はあるのだろうか? 忽那医師に詳しく話を聞いた。

被災地で流行る感染症は「感染性胃腸炎」

――災害ボランティアの症状として下痢が多かった。その理由をもう少し詳しく教えて

下痢の原因は基本的には感染症であることが多いです。そして、被災地の避難所などではやる感染症として多いのが「感染性胃腸炎」。

これに罹患した可能性が高いと思います。食べ物が原因のこともありますが、特にボランティアの方は集団行動が多いですので、その際に他の人から菌をもらったということはあり得ると思います。

――感染症に罹患するとどうなる?

例えば、「感染性胃腸炎」で1番気をつけなければいけないのは「脱水症」です。入院することもあり、最悪の場合は命に関わることもあります。そこで大事なのは水分補給です。熱中症予防の観点からも、特に夏場のボランティア活動では積極的に水分をとってほしいですね。

またここで注意してほしいのは、トイレにはしっかり行くことです。我慢をすると尿路感染症になりやすく、膀胱に水がたまった状態が長く続くと膀胱炎のリスクがあるからです。

――では夏場ではなく、台風が多く発生する秋特有の注意点は?

大雨による洪水が起きやすいことから、水害に関連した感染症ですね。ネズミの尿に含まれるバイ菌が要因となるレプトスピラ症は、水に浸かる(水が皮膚に触れる)ことで感染することがあります。

またレジオネラ症は、粉塵を吸い込むことで感染して肺炎を引き起こします。住宅地などに流れ込んだ泥水が乾き、粉塵などが舞うことも多く、注意が必要です。

対策としては、粉塵を吸い込まないようにマスクを着用、川などで作業をする場合は必ず長靴を履くようにすることが重要です。

――コロナ禍の現在において、気をつけるべきことは?

屋内で活動する際には、やはり“3密”を避けていただく必要が特に重要でしょう。「換気をしっかりする」「ドアや窓を開けた状態で作業をする」、あるいは「人とは距離を空ける」ソーシャルディスタンスを保つことですね。

さらには「作業中はあまり会話をしない」「素手での道具の共有はなるべく避ける」ことでしょうか。もちろんマスクを着用することが前提となります。

屋外では、人との距離が保てていればそこまで心配する必要はないと思います。その他は、これまでもみなさんが日常生活でされているようなアルコール消毒など基本的な対策ですね。

そしてコロナに対する対策が、下痢を引き起こす感染性胃腸炎や風邪の予防につながります。コロナに注意することで、結果的に他の感染症対策にもなります。

自己判断での抗菌薬服用は絶対やめて

また同センターは、このように感染症対策を紹介するほか、「抗菌薬は自己判断で服用しない」ことも呼びかけている。これは現在、世界的に問題になっている「薬剤耐性(AMR)」の拡大が関係しているという。

薬剤耐性とは、本来なら効果があるはずの抗菌薬(抗生物質)が効かない、もしくは効きにくくなること。抗菌薬を使用すると菌は薬から生き延びようとし、結果として薬剤耐性が生じることがある。そして、体内で増殖した薬剤耐性菌は、人に感染することもあるというのだ。

同センターの具芳明医師は、これまでも災害後に発生する感染症リスクは注目されてきたものの、薬剤耐性菌はあまり注目されてこなかったと指摘。

例えば、東日本大震災の被災地では様々な症状に必要以上に多くの抗菌薬が処方され、しかもその抗菌薬は必要以上にさまざまな細菌に効いてしまう広域抗菌薬であったとの報告(Medicine (Baltimore). 2017; 96(15): e6625.)もあり、「今年の洪水の被災地でも同様のことが生じる可能性は十分考えられます」というのだ。

忽那医師も「理屈からすると、災害ボランティア時においても、不必要な抗生物質の服用が薬剤耐性菌の増加につながることは十分にあり得ると思います」と話している。

9月に入り、今後は大型の台風が上陸する可能性もある。今年はコロナ禍で、災害ボランティアがしにくい雰囲気があるかもしれないが、参加される際には、このような感染症対策をしっかりするとともに、不要な抗菌薬の服用に是非とも注意してほしい。

【関連記事】

コロナ禍での大規模災害 求められる“コロナの時代”に即したボランティアのあり方

感染症は予防できる! 豪雨被災地の避難所・ボランティア活動でしてはいけないこと