季節外れの暖かさとなった11月27日、SNSで「電車の暖房」がトレンドワードとして話題になった。ユーザーからは様々な意見が寄せられ、電車内の温度管理について活発な議論が展開された。また、この話題をきっかけに電車の暖房について調べてみると、鉄道各社の涙ぐましい努力が見えてきた。

SNSで沸騰!電車の暖房事情

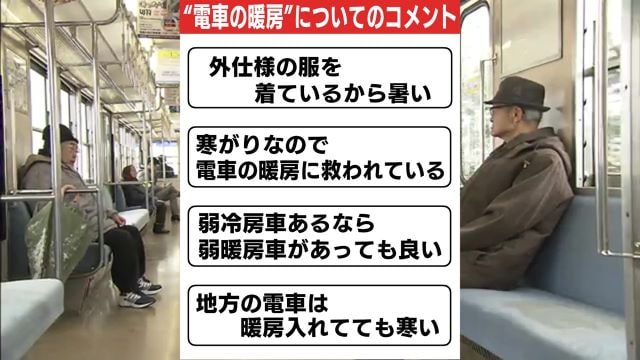

「外仕様の服を着ているから暑い」という声がある一方で、「寒がりなので電車の暖房に救われている」という意見も。また、「弱冷房車があるなら弱暖房車があってもよい」という提案や、「地方の電車は暖房入れても寒い」といった地域差を指摘する声もあがった。

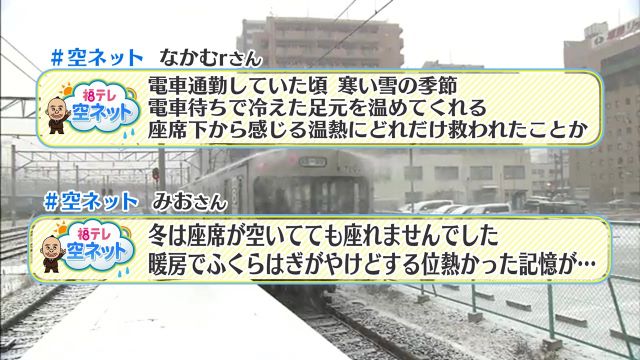

視聴者からは、電車の暖房に関する思い出や体験談も寄せられた。ある人は「電車通勤していた頃、寒い雪の季節、電車待ちで冷えた足元を温めてくれる座席下から感じる温熱にどれだけ救われたことか」と、電車の暖房に感謝の気持ちを述べている。

一方で「冬は座席が空いてても座れませんでした。暖房でふくらはぎが火傷するぐらい熱かった記憶が」という意見もあり、暖房の強さに悩まされた経験を持つ人もいるようだ。

これらの意見から、乗客の体感温度には個人差があり、また地域や路線によっても状況が異なることがわかる。そこで、福島県内の鉄道会社に車内の温度設定について詳しく聞いてみた。

車内の温度設定どうしてる?

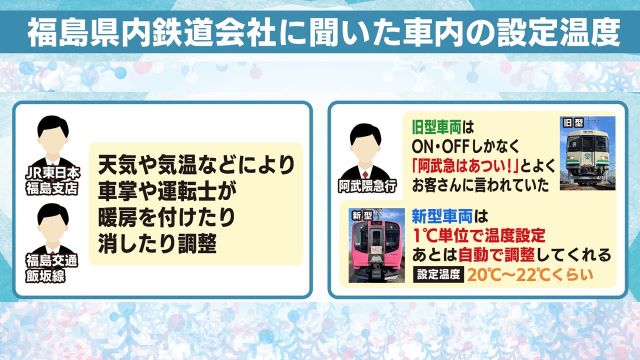

福島県内の鉄道会社では、乗客の快適性を追求しつつ、地域の気候や車両の特性に合わせて細やかな温度管理を行っている。JR東日本福島支店と福島交通飯坂線では、天気や気温に応じて車掌や運転士が細やかに暖房の調整を行っている。

阿武隈急行では、旧型車両ではON/OFFのみの調整だったため「阿武急は暑い!」とよく言われていたが、新型車両では1℃単位で温度設定が可能になり、20℃~22℃に設定されている。

一方、会津鉄道では厳しい寒さに対応するため、設定温度を24~25℃と高めに設定している。南会津町田島では朝に氷点下10℃以下まで冷え込むこともあるそうで、冬季には冷却水やトイレの水が凍結しないよう、暖房を止めずに一晩中アイドリングすることもあるという。

その際の燃料消費量は一晩で50リットルにも及び、会津若松から会津田島間の走行に約90リットルかかることと比較すると、豪雪地帯を走る鉄道ならではの苦労が伺える。

ヒーターはどこにある?

多くの鉄道会社で採用されているのが「足元ヒーター」だ。暖かい空気は上昇する性質があるため、足元に設置することで効率的に車内全体を暖めることができる。福島交通飯坂線、阿武隈急行の旧型8100系、会津鉄道はすべて足元にヒーターを設置している。一方、阿武隈急行の新型AB900系では足元と天井の両方にヒーターを設置し、さらなる快適性を追求している。

電車の暖房にちなんだユニーク商品

電車の暖房の心地よさを自宅でも味わえる商品が登場しました。サンコーから発売された「まるで電車の座席ヒーター」(税込6,980円)は、電車の暖房をお家や会社でも体感できる商品。太ももの裏とふくらはぎを温めるヒーターが付いているので、電車に乗ったときのお尻から伝わるあたたかさを再現できる。

トレンドワードから、各鉄道会社の工夫や地域による温度設定の違いなど、普段何気なく利用している電車の裏側にある努力が見えてきた。

(福島テレビ)