琉球国の王子は故郷をはるかに離れた静岡の地で眠っている。墓は高台にあり、建立当時はそこから沖縄に続く海が見えた。江戸時代には琉球国の使節団がたびたび供養に訪れ、寺との交流は今も続いている。交流のきっかけを作ったのは駿府の地、現在の静岡市に隠居していた徳川家康だ。

沖縄から江戸まで2000kmの旅

2024年9月、静岡市清水区にある清見寺で1610年に駿府の地で亡くなった琉球国・具志頭(ぐしちゃん)王子の御霊を慰める法要が行われた。

郷土史研究家の渡邊康弘さんによると、1609年(慶長14年)に薩摩が琉球を攻めて属国にしたが、当時の琉球の王・尚寧(しょうねい)の弟が尚宏(しょうこう)という名の具志頭王子だという。

渡邊さんと清見寺の一條文昭 住職によれば、具志頭王子は将軍・徳川秀忠に謁見するため江戸に向かっていた。

一條文昭 住職は「琉球国から江戸までは片道2000km以上ある。自動車に乗るわけではない。汽車で移動するわけではない。さぞかし過酷な命を削るような旅だったのではないか」と、王子の苦行に思いを馳せる。

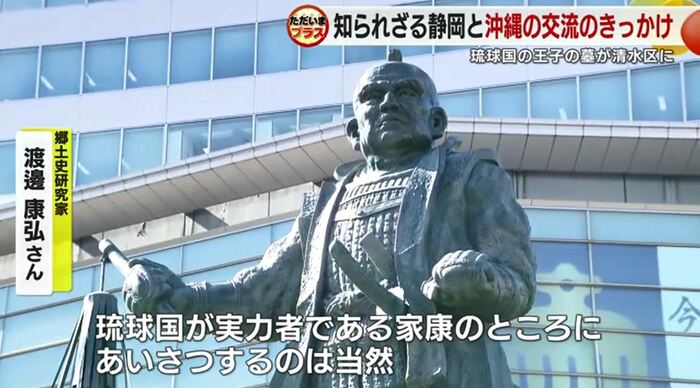

当時、徳川家康は駿府城を居城とし、江戸にいる息子の将軍・秀忠に対して非常に大きな影響力を持っていたと見られ、渡邊さんは「琉球国が実力者である家康のところに挨拶することは当然」と推測する。

無念の死を悼み家康が墓を建立

そして、旅路の途中、一行が駿府城にも立ち寄ると手厚くもてなしたと言われている徳川家康。

ところが、具志頭王子はその後病に伏してしまい、まもなく駿府城で息を引き取った。

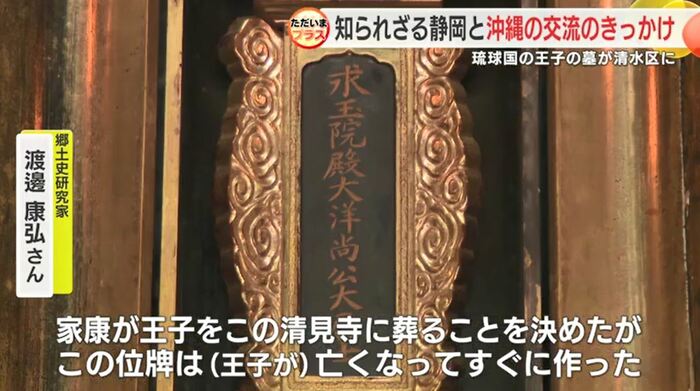

郷土史研究家・渡邊康弘さん:

亡くなった時には家康が王子を看取っている。これはすごいこと。家康が王子をこの清見寺に葬ることを決めたが、この位牌は(王子が)亡くなってすぐに作った

王子を哀れんだ家康は海が見える高台に墓を建立。

清見寺・一條文昭 住職:

(琉球に)帰りたかっただろう。望郷の思いは察するに余りある。それは叶わなかった。ここにきちっと墓を設けることは、おそらく家康公の精一杯の計らいだったと思う

寺と琉球国の交流続く

具志頭王子の死後、琉球国が行った将軍への謁見は18回を数える。

たびたび清見寺に立ち寄って法要を行うとともに、寺への感謝と願いを込めた額を贈るなど関係を深め、交流は令和の世となった今も続いている。

一條住職は「この縁を非常にありがたく思う。琉球王子の御霊をきちっと守り続けることで、琉球国、沖縄の方々の思いに応えていければありがたい」と話す。

9月に行われた法要では、沖縄出身で現在は静岡市などで琉球舞踊の教室を開いている岸本美代子さんなどが具志頭王子を悼んで舞を奉納した。

岸本美代子さん:

(王子は)思い半ばで亡くなられたので、それに対して自分たちも気持ちに少しでも寄り添うことができればと思い踊った

「沖縄と静岡は似ている」

また、岸本さんは琉球舞踊だけでなく食文化を知ってもらおうと沖縄料理店も経営している。

こだわりは沖縄から取り寄せた食材、沖縄で作られた器、そして琉球ガラスだ。

店には沖縄を愛する人たちが訪れ、料理を楽しみながら岸本さんと話をしたり三線を演奏したりと静岡にいながら沖縄を感じることができる。

岸本さんは「のんびりしたところや人に優しいところが、沖縄の人と静岡の人はちょっと似ているところがある。沖縄のことを大好きになる(静岡の)人も多い。それが自分もうれしい」と話す。

具志頭王子が亡くなって400年余り。

多くの人たちの思いが受け継がれ、つながる中、これからも静岡と沖縄の交流は続いていく。

(テレビ静岡)