郡氏が20万票超で大勝 3期目に突入

109万人が暮らす東北地方唯一の政令指定都市・仙台で2025年8月3日に投開票が行われた仙台市長選挙は、現職の郡和子氏(68)が次の4年のかじ取り役に選ばれた。

国の出産一時金への上乗せ助成や、18歳までの医療費無償化など、子育て支援策の充実などを訴えた郡氏。一方、挑戦した3人の新人候補は市政改革や刷新を掲げたが、有権者の支持を大きく広げるには至らなかった。

“刷新”の風は吹かず

仙台市長選には、無所属の現職1人と新人3人の計4人が立候補。投票結果は以下の通り。

・郡和子氏(68)(無所属・現職) 20万4844票

・松本剛氏(48)(無所属・新人) 8万3353票

・野田紀子氏(76)(無所属・新人) 2万6282票

・菅原武大氏(60)(無所属・新人) 7902票

郡氏は2017年の初当選以来、3期連続で仙台市のかじ取りを担うこととなる。選挙戦では子育て施策に加え、防災拠点機能と音楽文化施設を兼ねた「音楽ホール・震災メモリアル複合施設」計画の推進も訴えた。

当選後の記者会見では「未来の仙台市民が誇らしく思うようなまちにして手渡していきたい」と意欲を示した。

届かなかった変化の声

2位につけた松本剛氏(48)は、「市政刷新」を訴え、市民税5%減税や給食費・保育料の無償化を打ち出した。郡市政の象徴とされる大型公共事業に対し、明確な反対姿勢を取り、一部の若年層や無党派層の支持を得た。

SNSでの情報発信にも注力し、特に告示後は「X(旧Twitter)」のフォロワー数が急増。「現職に肉薄する」との期待も広がったが、結果的にはダブルスコア以上の差をつけられた。

松本剛氏:

市長交代の実現を選挙戦で訴えてきたが成し得なかった。ひとえに私の力不足だった。

無名の新人候補で選挙基盤が十分でなかったのは確かだったが、一定の支持をもらったことはこれからの希望になる。

一方、野田紀子氏(76)は、教育やいじめ問題の改善、赤字路線バスの維持など、福祉や生活インフラを重視した立場から立候補。「ハコモノ行政よりも市民の声に耳を傾けるべきだ」として、現職の都市整備路線に疑問を呈した。

また、元自衛官の菅原武大氏(60)は「仙台市から日本を立て直す」として、0〜18歳を対象とした“24時間預かり保育施設”や“3食提供スペース”の整備など、大胆な子育て支援策を打ち出したが、具体的な財源や実現性が見えにくく、支持は広がらなかった。

専門家「受け皿なかった」主要政党は候補擁立せず

今回の選挙では、主要政党が独自候補を擁立せず、4人全員が無所属での立候補となった。

郡氏は無所属ながら、自民・公明・立憲民主の各党が支援。保守・中道・リベラルまでを巻き込む“相乗り体制”が敷かれた。2017年の初当選時は、“野党系市長”としてスタートしたが、その後の政局変化を経て、現在は自・公との関係を強めている。

政治学が専門の拓殖大学・河村和徳教授(元東北大学准教授)は、「有権者の不満の受け皿が存在しなかった」と分析する。

拓殖大学 河村和徳教授:

現状の市政に不満を抱いても、新人候補に期待できるかどうか不安があった。市民は候補者を“受け皿”として認めるための基準を持っていて、その多くは政党や国会議員による“担保”だ。政党や国会議員の候補者擁立能力が落ちていることが、結果的に“受け皿不在”につながっている。

河村教授はさらに、「今の仙台市政は総与党化が進み、野党による監視機能がほぼ失われている。与野党対決による緊張感を持てなくなる」と警鐘を鳴らす。

若年層で現職と競る場面も 出口調査が示す兆し

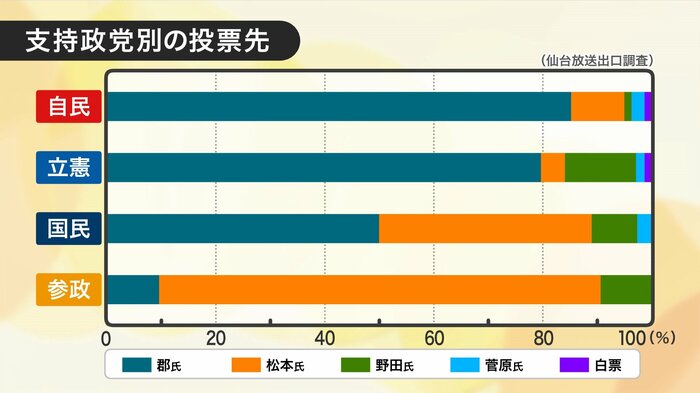

仙台放送が実施した出口調査では、自民党・立憲民主党支持層の多くが郡氏に投票した一方で、国民民主党の支持層は郡氏と松本氏で割れ、参政党の支持層の多くが松本氏に票を投じた。

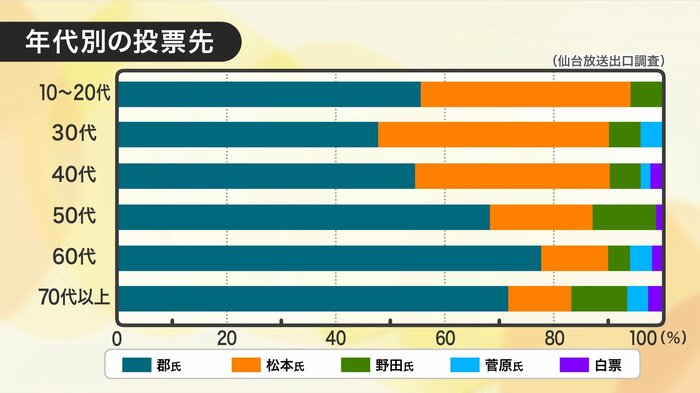

年代別では、郡氏が全世代で最多得票だったが、10代~30代に限ると松本氏が4割の票を得て、郡氏と拮抗。SNSや街頭での“声”に反応した若年層の一部が、現職に対する「変化」を求めていたことが浮かび上がった。

この構図は、告示同日に投開票が行われた参院選で、国民民主党や参政党といった中間勢力が議席を伸ばした流れとも通じる。

河村教授は次のように指摘する。

拓殖大学 河村和徳教授:

若い人たちが自民党や立憲民主党に“ノー”と言い始めている。仙台市長選でも同様で、与野党相乗りで既成政党に支えられた郡市政に対して、不満を抱く層が一定数いたという見方ができる。

課題は山積 “次の4年”に求められるのは?

再選を果たした郡氏を待ち受けるのは、待ったなしの政策課題だ。仙台医療圏では、複数の病院の統廃合案を県が検討中で、県や住民との調整が難航している。

また、宮城県の2024年の合計特殊出生率は1.00と6年連続で過去最低を更新し、仙台市単独でも長期的な人口減少トレンドが続く。

さらに、郡氏が推進する都心再構築プロジェクトや音楽ホール整備は、財源や費用対効果の面で市民の間に賛否が分かれる。

河村教授は、郡市政の今後についてこう語る。

拓殖大学 河村和徳教授:

世界から選ばれるためには、まず仙台がすでに持っている資源をどう活用し、何を発信していくのか。その上で、どれだけの予算が必要なのかまで踏み込んで議論する必要がある。計画を進めるためには、合意形成と財源の確保が欠かせないし、場合によっては新たな施設の整備も必要になる。本来は、1期目で着手すべきテーマであり、これからの4年で実現できるとは思えない。

市民からは“継続”という及第点を得た。しかし3期目では、子育てや防災、まちづくりといったテーマで、東北の中核都市として、全国や世界から注目される提案や制度づくりを打ちだせるかが問われる。

市民が託した「継続」の先にあるもの

当選翌日、郡氏は会見で、選挙戦で重点的に訴えた国の出産一時金への上乗せ助成について、「すぐにでも始めたいが財源が必要。関係局と調整を進めてスピード感を持って取り組む」と述べ、導入時期は明言を避けた。

「市民が笑顔になれるまちを作り上げ、魅力を国内外に発信していく。世界から選ばれるように存在感を高めたい」

そう語った郡氏が仙台の未来をどう描き、実現していくのか。

市民は今回、「変化」ではなく「継続」を選んだ。ただし、その「継続」の行く先が、未来への停滞ではなく、発展へとつながるのか。3期目の郡市政に託された責任はこれまで以上に重い。次の4年が、その答えを示すことになる。

仙台放送